この記事ではロマン派音楽の特徴や作曲家一覧をわかりやすく紹介します。

「ロマン派音楽って、なんだか情熱的でドラマティックなイメージがあるけど、具体的にどんな特徴があるの?」

「有名な作曲家はたくさんいるみたいだけど、誰をおさえておけばいいんだろう?」

クラシック音楽の中でも、特に私たちの感情に強く訴えかけてくる「ロマン派音楽」。

その豊かな響きと物語性に魅了される方は多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなロマン派音楽の世界を深く知りたいあなたのために、

- ロマン派音楽が生まれた時代背景

- 具体的な音楽の特徴(これを知ればもっと楽しめる!)

- 知っておきたい前期・中期・後期の主要な作曲家とその代表曲

などを、クラシック初心者の方にも分かりやすく、簡単に解説していきます。

この記事を読めば、ロマン派音楽の魅力をさらに深く理解し、お気に入りの一曲や作曲家を見つけるきっかけになるはずです。

筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノを練習しています。

ロマン派音楽とは? ~クラシック音楽史における位置づけ~

ロマン派音楽とは、おおよそ18世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパで栄えた音楽様式のことです。クラシック音楽史の中では、バッハやベートーヴェンに代表される「バロック音楽」「古典派音楽」の後に位置し、のちのドビュッシーやストラヴィンスキーなどの「近代音楽」へと繋がっていきます。

ロマン派音楽が生まれた背景には、フランス革命(1789年)をはじめとする社会の大きな変動がありました。王政や教会の権威が揺らぎ、「個人の自由」や「感情」が重視されるようになった時代です。

それまでの古典派音楽が、どちらかといえば形式の美しさ、調和、普遍性、理性を重んじていたのに対し、ロマン派音楽は、作曲家個人の感情、主観性、個性をより自由に、そして大胆に表現するのが特徴と言えるでしょう。

それまで抑えられていた感情が一気に解き放たれたかのような、情熱的で表現豊かな音楽が魅力です。

【最重要】ロマン派音楽の主な特徴を徹底解説

では、具体的にロマン派音楽はどのような特徴を持っているのでしょうか?

ここでは、その魅力を理解する上で欠かせない、ロマン派音楽の主な特徴を分かりやすく解説します。

ロマン派音楽の特徴その1. 個人の感情や主観性の重視

ロマン派音楽の最大の特徴は、なんといっても作曲家自身の内面的な感情(喜び、悲しみ、怒り、憧れ、恋愛感情など)が色濃く反映されている点です。聴いているだけで、まるで作曲家の心の中を覗いているような、強い共感を覚えることも少なくありません。

この主観的な表現を実現するために、音の強弱(ダイナミクス)の幅が非常に広くなったり、テンポを意図的に揺らして感情の起伏を表す「テンポ・ルバート」といった技法が効果的に用いられました。

ロマン派音楽の特徴その2. 標題音楽の発展

音楽には、特定の筋書きや情景を持たず、音そのものの構成美を追求する「絶対音楽」と呼ばれるものもありますが、ロマン派の時代には、それとは対照的に音楽以外のテーマ、例えば文学作品、絵画、神話、自然の風景、個人の体験談などを、音を使って具体的に描写しようとする「標題音楽」が大きく発展しました。

これは、個人の感情や物語性を重視したロマン派の精神と深く結びついています。作曲家たちは、器楽曲であっても、まるで言葉や絵画のように、特定の物語や鮮やかな情景、あるいは心の動きを聴き手に伝えたい、という強い欲求を持つようになったわけです。

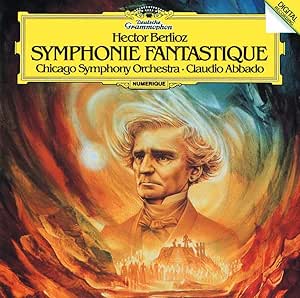

代表例として、フランスの作曲家ベルリオーズが作曲した「幻想交響曲」を挙げてみましょう。

この曲は、失恋した芸術家がアヘンによって見る鮮烈な夢(そして悪夢)を、5つの楽章を通して克明に描いています。5つの楽章すべてに物語性を持たせたタイトル(標題)が付けられています。こんな感じ👇

第1楽章「夢、情熱」

第2楽章「舞踏会」

第3楽章「野の風景」

第4楽章「断頭台への行進」

第5楽章「魔女の夜宴の夢」(「ワルプルギスの夜の夢」とも訳される場合もあります)

また、リストが創始した「交響詩」も標題音楽の重要なジャンルで、「レ・プレリュード」などの作品では、詩的な内容がオーケストラによって雄弁に語られます。

ベルリオーズ「幻想交響曲」:出典:YouTube

ロマン派音楽の特徴その3. 大規模なオーケストレーションと音色の探求

感情や情景をより豊かに、そして劇的に表現するために、オーケストラの規模が拡大されました。古典派時代に比べて、特に金管楽器や木管楽器、打楽器の種類や数が増え、より多彩で迫力のあるサウンドが生み出されるようになったのも特徴です。

作曲家たちは、さまざまな楽器の音色(おんしょく・ねいろ)を巧みに組み合わせ、独自の音響世界を追求しました。

ロマン派音楽の特徴その4. 旋律(メロディ)の重視と歌謡性

聴き手の心に直接響くような、息の長い、美しく印象的な旋律が多いのもロマン派音楽の特徴。まるで人間が歌っているかのように、なめらかで表情豊かな「カンタービレ(歌うように)」な表現が重視されました。一度聴いたら忘れられないような、ロマンティックなメロディは、ロマン派音楽の大きな魅力の一つです。

ロマン派音楽の特徴その5. 和声(ハーモニー)の拡張と半音階主義

感情の複雑さや色彩感を表現するために、和声(ハーモニー)の使い方がより自由で大胆になりました。それまであまり使われなかった不協和音が効果的に用いられたり、予想外の調へ転調(曲の途中で調が変わること)したりすることで、音楽に緊張感や深み、色彩感を与えています。

特に後期ロマン派になると、半音階(ピアノの白鍵と黒鍵を隣り合って弾くような音階)を多用することで、調性が曖昧になり、神秘的で不安定な響きが生まれる傾向が見られました(ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」などが代表例)。

ロマン派音楽の特徴その6. 形式からの自由化と多様なジャンル

古典派音楽で重視されたソナタ形式などの厳格な形式にとらわれず、より自由な形式で作曲されることが多くなりました。作曲家の個性や表現したい内容に合わせて、形式も柔軟に変化していきます。

それに伴い、多様なジャンルが発展しました。ピアノのための短い「性格的小品(キャラクター・ピース)」(ショパンのノクターンやワルツなど)、詩と音楽が深く結びついた「歌曲(リート)」、オーケストラによる標題音楽「交響詩」、音楽と演劇が一体となったワーグナーの「楽劇(がくげき)」などがその代表です。

7. ナショナリズム(国民楽派)との関連

19世紀はヨーロッパ各地で民族意識が高まった時代でもありました。

その影響を受け、自国の民族音楽(民謡や民族舞踊のリズムなど)、伝説、歴史、自然などを題材にして、愛国心や民族的アイデンティティを表現しようとする音楽、いわゆる「国民楽派」が興隆し始めます。

ロシアの「ロシア五人組」、チェコのスメタナやドヴォルザーク、ノルウェーのグリーグ、フィンランドのシベリウスなどが有名です。彼らの音楽は、ロマン派の豊かな表現力と結びつき、独自の魅力を持っています。

「ロシアの五人組」についてはこちらの記事で書いています。

参考|大阪大学|西洋音楽思想の近代 : 西洋近代音楽思想の研究|三浦信一郎

ロマン派音楽の有名作曲家一覧【前期・中期・後期】

ロマン派の時代には、数多くの個性豊かな作曲家が登場しました。ここでは、時代を追いながら、特に知っておきたい前期・中期・後期の代表的な作曲家とその簡単な特徴、代表曲をご紹介します。

さらに詳しい解説は、関連記事からご一読ください。

前期ロマン派の作曲家 (1800年代初頭~1830年頃)

古典派からロマン派への橋渡しをし、新しい時代の扉を開いた作曲家たちです。

ロマン派の作曲家一覧その1:シューベルト (オーストリア)

- 「歌曲の王」と呼ばれる。600曲以上の歌曲(リート)を作曲。

- 美しい旋律と、詩の内容を巧みに表現するピアノ伴奏が特徴。

- 代表曲:「魔王」「野ばら」「未完成交響曲」「ピアノ五重奏曲『ます』」

ロマン派の作曲家一覧その2:ウェーバー (ドイツ)

- ドイツ・ロマン派オペラの基礎を築いた。

- 魔的な題材や超自然的な要素を好み、色彩的な管弦楽法を用いた。

- 代表曲:オペラ「魔弾の射手」、舞踏への勧誘

ロマン派の作曲家一覧その3:メンデルスゾーン (ドイツ)

- 古典的な形式美の中に、ロマンティックな感情や情景描写を織り交ぜた。

- 明快で洗練された作風。

- 代表曲:「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」「交響曲第4番 イタリア」「劇付随音楽『真夏の夜の夢』」

ロマン派の作曲家一覧その4:シューマン (ドイツ)

- 文学的な標題を持つピアノ曲を多く作曲。内省的で情熱的な表現が特徴。

- 妻クララとの恋愛でも有名。

- 代表曲:「子供の情景」「謝肉祭」「ピアノ協奏曲 イ短調」「交響曲第1番 春」

中期(盛期)ロマン派の作曲家 (1830年頃~1860年頃)

ロマン派音楽の特徴が最も華やかに開花し、多様なジャンルで大作曲家が活躍した時代です。

ロマン派の作曲家一覧その5:ショパン (ポーランド→フランス)

- 「ピアノの詩人」。生涯を通じてほぼピアノ曲のみを作曲。

- 繊細で美しい旋律、独創的な和声、祖国ポーランドの民族音楽(マズルカ、ポロネーズ)の影響が特徴。

- 代表曲:「ノクターン」「ワルツ」「英雄ポロネーズ」「別れの曲」「幻想即興曲」

ロマン派の作曲家一覧その6:リスト (ハンガリー)

- 歴史上屈指の超絶技巧ピアニスト。作曲家としても「交響詩」という新しいジャンルを確立。

- 華やかで技巧的なピアノ曲、色彩的な管弦楽曲が特徴。

- 代表曲:「ラ・カンパネラ」「愛の夢 第3番」「ハンガリー狂詩曲」「ピアノ協奏曲第1番」「交響詩『レ・プレリュード』」

ロマン派の作曲家一覧その7:ベルリオーズ (フランス)

- 標題音楽の大家。管弦楽法の革新者としても知られる。

- 大胆な発想と色彩感豊かなオーケストレーションが特徴。

- 代表曲:「幻想交響曲」、序曲「ローマの謝肉祭」

ロマン派の作曲家一覧その8:ヴェルディ (イタリア)

- イタリア・オペラの頂点を極めた作曲家。生涯で28作のオペラを作曲。

- 人間の感情を劇的に描き出す力強い旋律と、劇的な構成力が特徴。

- 代表曲:オペラ「椿姫」「リゴレット」「アイーダ」「ナブッコ」

ロマン派の作曲家一覧その9:ワーグナー (ドイツ)

- 「楽劇」という総合芸術を提唱・確立。自ら台本も執筆。

- ライトモティーフ(特定の人物や状況を示す短い動機)の使用、無限旋律、半音階的な和声などが特徴。

- 代表曲:楽劇「トリスタンとイゾルデ」「ニーベルングの指環」「ローエングリン」「タンホイザー」

後期ロマン派の作曲家 (1860年頃~20世紀初頭)

ロマン主義の様式を受け継ぎつつ、さらに表現を深め、巨大化・複雑化する傾向が見られた時代。同時に、次の時代(近代音楽)への胎動も感じられます。

ロマン派の作曲家一覧その10:ブラームス (ドイツ)

- 古典的な形式や構成感を重視しつつ、ロマン的な深い感情を込めた(新古典主義とも呼ばれる)。

- 重厚で緻密な構成、室内楽や交響曲に名作が多い。

- 代表曲:「交響曲第1番~第4番」「大学祝典序曲」「ハンガリー舞曲」「ドイツ・レクイエム」

ロマン派の作曲家一覧その11:チャイコフスキー (ロシア)

- ロシア的な憂愁を帯びた、甘く美しい旋律で広く親しまれている。

- バレエ音楽や交響曲の大家。

- 代表曲:「交響曲第6番 悲愴」「ピアノ協奏曲第1番」「ヴァイオリン協奏曲」「バレエ音楽『白鳥の湖』『くるみ割り人形』」

ロマン派の作曲家一覧その12:ドヴォルザーク (チェコ)

- チェコの国民楽派を代表する作曲家。祖国の民族音楽の要素を取り入れた。

- アメリカ滞在中に作曲した作品も有名。親しみやすい旋律が魅力。

- 代表曲:「交響曲第9番 新世界より」「スラヴ舞曲集」「チェロ協奏曲 ロ短調」

ロマン派の作曲家一覧その13:マーラー (オーストリア)

- 巨大な編成のオーケストラを用い、人間の内面や生と死といった哲学的なテーマを壮大に描いた。

- 交響曲と歌曲の融合を目指した。指揮者としても活躍。

- 代表曲:「交響曲第1番 巨人」「交響曲第5番」「交響曲第9番」「大地の歌」

ロマン派の作曲家一覧その14:リヒャルト・シュトラウス (ドイツ)

- リストから続く交響詩と、ワーグナーから続くオペラの分野で活躍。

- 極めて巧みな管弦楽法と、大胆な表現力が特徴。

- 代表曲:交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」「ドン・ファン」「英雄の生涯」、オペラ「サロメ」「ばらの騎士」

ロマン派の作曲家一覧その15:プッチーニ (イタリア)

- ヴェルディ後のイタリア・オペラを代表する作曲家。

- 美しい旋律(アリア)と、劇的な場面描写で聴衆を魅了した。

- 代表曲:オペラ「ラ・ボエーム」「トスカ」「蝶々夫人」「トゥーランドット」

この他にも、サン=サーンス、フォーレ、グリーグ、シベリウス、ラフマニノフなど、多くの重要な作曲家がいます(クリックで関連記事に飛びます。)

まずはここから!ロマン派音楽のおすすめ名曲

「ロマン派音楽に興味が出てきたけど、何から聴けばいいか分からない…」という方のために、初心者にもおすすめの、ロマン派の特徴がよく表れている名曲をいくつか紹介します。

どれも一度は聴いたことのある名曲ぞろいなので、ぜひご視聴ください!

ショパン:ノクターン 第2番

出典:YouTube

誰もが一度は聴いたことがあるであろう、甘く美しいピアノの旋律。ロマン派の「歌謡性」を堪能できます。

ノクターンとは、日本語で「夜想曲」と訳されています。特定の形式は決まっておらず、作曲者の心情がダイレクトに表現されているのが特徴です。

スメタナ:連作交響詩「わが祖国」より 第2曲〈モルダウ〉

出典:YouTube

チェコを流れるモルダウ川の情景を生き生きと描いた「標題音楽」であり、「国民楽派」の代表作。情景が目に浮かぶようです。音楽の授業で聴いたことがある人も多いでしょう。

川の流れが、風景や街の人々を描写しています。

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調

出典:YouTube

冒頭の壮大で華やかなメロディが非常に有名。ロマン派らしい情熱と、ロシア的な哀愁を感じさせます。

ルービンシテイン(ピアニスト)から酷評されたものの、現在ではチャイコフスキーを代表する作品の1つとなっています。

こちらの記事で詳しく解説しています。

ドヴォルザーク:交響曲 第9番 「新世界より」

出典:YouTube

特に第2楽章の「家路」として知られる美しいメロディや、第4楽章の力強いエネルギーが魅力。アメリカの音楽の影響も感じられます。

ドヴォルザークは作曲家であると同時に、大の鉄道マニアでもありました。

マーラー:交響曲 第5番 嬰ハ短調 より 第4楽章 アダージェット

出典:YouTube

弦楽器とハープだけで演奏される、非常に美しく、切ない感情に満ちた音楽。映画『ベニスに死す』で使われたことでも有名です。

マーラーは後期ロマン派の完成者であり、指揮者としても活躍しました。

こちらの記事で詳しく解説しています。

ロマン派音楽の特徴:まとめ

今回は、クラシック音楽の中でも特に人気の高い「ロマン派音楽」について、その特徴や代表的な作曲家を前期・中期・後期に分けて簡単に解説してきました。

改めてロマン派音楽の特徴についてまとめます。

- 個人の感情を豊かに表現

- 物語や情景を描き出し(標題音楽)

- オーケストラの響きを探求

- 美しい旋律

- 自由な形式と多様なジャンルを生み出す、

- 時には民族的な誇り(国民楽派)をも映し出した

シューベルトの親密な歌曲から、ワーグナーの壮大な楽劇、マーラーの深遠な交響曲まで、そのスタイルは非常に多様ですが、根底には人間の「感情」への強い関心が流れています。だからこそ、時代を超えて私たちの心に強く響くのかもしれません。

この記事で紹介した作曲家や楽曲は、広大なロマン派音楽のほんの一部にすぎません。ぜひ、これをきっかけに、あなた自身の耳で様々なロマン派音楽を聴き、その奥深い魅力に触れてみてください!