シリーズ2回目は、ヴィヴァルディの代表曲とその特徴について解説します。

ヴィヴァルディの代表作といえば、なんといってもヴァイオリン協奏曲『四季』ですが、

それは次回の記事で解説することにして・・・。

今回はその他の名作の中から、筆者の独断と偏見で選んだ8曲を紹介します。

もしかしたら、どれも初めて聴く作品かもしれませんが、いつものように「豆知識」的な感覚で楽しんでいただければ幸いです。

もちろん、いつものように超ざっくり解説なので、ぜひ最後まで楽しんでいただければ嬉しいです。

前回のヴィヴァルディシリーズ第1弾はコチラから。

同時代のバッハやヘンデルについても併せてお読みいただくと、より理解が深まりますよ!

ヴィヴァルディのおすすめ代表曲8選

父から音楽の才能を受け継いだヴィヴァルディは、

協奏曲、オペラ、カンタータ、協奏曲、歌曲、などの多くの分野で傑作を残しました。

なかでも弦楽作品では、その作風や形式において、

後世の音楽家に大きな影響を及ぼしています。

代表曲その1、『6つのチェロソナタ』

まずは『6つのチェロソナタ』から。

本作は1720年〜1730年にかけて作曲された、ヴィヴァルディを代表する「チェロソナタ集」です。

「いきなり最晩年の曲」の紹介ですが、チェンバロとチェロの相性が抜群の名曲です。

作曲の詳しい経緯はわかっていませんが、貴族や権力者のために作曲されたと考えられています。

6作すべが「緩ー急ー緩ー急」の4楽章で構成されていて、「教会ソナタ」の形式が採用されています。

代表曲その2、フルート協奏曲ニ長調『ごしきひわ』

ヴィヴァルディは音楽家史上で初めて「フルート協奏曲」を作曲した作曲家です。

なかでも本作「ごしきひわ」は有名で、演奏機会の多い作品として現在も愛されています。

「ごしきひわ」とは鳥の名前です☟。

全編にわたり美しいメロディが特徴で、ヴィヴァルディはこの作品で「ごしきひわ」の鳴き声を再現したそうです。全3楽章で構成され、演奏時間は10分程度となっています。

短い作品ですが、心安らぐメロディーをぜひ聴いてみてください。

代表曲その3、「ヴァイオリン協奏曲」聖ロレンツォの祝日のために

ヴィヴァルディは多くのヴァイオリン協奏曲を作曲しており、本作「聖ロレンツォの祝日のために」は隠れた名曲として知られています。

隠れてはいないかもしれませんが・・・。

それはさておき、本作は3つの作品に同タイトルが付けられています。

一つはお聴きのヴァイオリン協奏曲ヘ長調。

もう一つは、『2つのヴァイオリンと2本のリコーダー、2本のオーボエ、2本のホルンのための協奏曲 ヘ長調』。

三つ目は『ヴァイオリンと2本のオーボエ、2本のホルンのための協奏曲 ニ長調』

繊細な旋律と軽快なテンポが魅力の作品です。

代表曲その4、『グローリア・ミサ』ニ長調

4曲目は宗教曲の紹介です。

ヴィヴァルディの宗教作品でも演奏頻度が高く、崇高な構成が特徴です。

残念ながら、詳しい作曲の経緯や年代はわかっていませんが、1710年代初頭に作曲されたと考えられています。全12曲で構成されていて、演奏時間はおよそ30分です。

ヴィヴァルディの死後、本作は忘れられましたが、1939年に開かれた第1回キジアーナ音楽祭で再演され、注目を集めました。

本作以外にヴィヴァルディは4つの「グローリア」を作曲しており、そのうちの1曲は偽作だと判明しています。古い作曲家の作品は、意外とそういうの多いです。

代表曲その5、モテット『まことの安らぎはこの世にはなく』

ヴィヴァルディのモテット作品中もっとも美しい曲として、現在でも多くの人に愛されています。

一体どこからこんな美しいフレーズが生まれてくるのか・・・。

ため息と感動が一挙に込み上げてきます。

2023年に公開された映画「シン・仮面ライダー」の劇中でも使われたので、聴いたことがある方も多いかもしれません。

筆者の思い出としては映画「シャイン」での使用が印象に残っています。

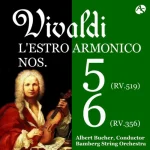

ヴィヴァルディの代表曲その6、『調和の霊感』

1711年にアムステルダムのエティエンヌ・ロジェから出版された協奏曲集です。

別記事で単独紹介でもよかったのですが、今回は簡単解説ということでご了承ください。

作品はトスカーナ大公フェルディナンド・ド・メディチに献呈されました。

本作にはヴィヴァルディのさまざまな意匠(いしょう)が含まれています。

その一つとして、曲の並びが「長調→短調→長調・・・」と繰り返されのが特徴です。

また、テレマンやバッハなど同時代の作曲家にも影響を与えた協奏曲集としても知られ、バッハ「オルガン協奏曲」にアレンジしました。

本作は、ヴィヴァルディが一番最初に世に出した協奏曲であることも、ぜひ覚えておいてください。

ヴィヴァルディの代表曲その7、『スターバト・マーテル』

1712年にイタリア・プレシアの教会で初演された宗教カンタータです。

楽器伴奏とアルト独唱による本作は、1711年、父とともに演奏旅行で訪れたサンタ・マリア・デッラ・ペース教会依頼により作曲されたと伝えられています。

演奏時間はおよそ20分とされ、9曲編成です。

スターバト・マーテルとは・・・13世紀のキリスト教フランシスコ会で生まれたカトリック教会の聖歌です。作中の詩の作者は現在でもわかっていません。

また、ヴィヴァルディの他に、ハイドンやロッシーニ、ドヴォルザーク、プーランクなど、

多くの作曲家が「スターバト・マータル」をテーマに作品を残しています。

ヴィヴァルディの代表曲その8、オペラ『オリンピアーデ』

今回ラストはオペラ『オリンピア』です。

ヴィヴァルディは生涯で93曲のオペラを作曲したオペラ作曲家でもありました。

でも、実際に93曲書いたかは現在も謎のままです。

本作は古代オリンピックを題材としており、1735年の初演から大ヒットととなりました。

ヴィヴァルディの音楽もさることながら、脚本を担当したピエトロ・メタスタージオの優れた台本もヒットの理由だったそうです。

それを表すかのように、ヴィヴァルディ意外にも、同じ脚本を使い、60を超える作品が発表されています。ヴィヴァルディのオペラの中で、現在も上演される数少ない作品の一つです。

作品の特徴とは

ヴィヴァルディの作品の特徴についてざっくりと紹介します。

豆知識としてぜひ参考にしてみてください。

さまざまな楽器で協奏曲を作曲

ヴィヴァルディはとてつもない速筆な作曲家だったことは、

前回の記事で紹介しました。

また、音楽家として史上初めて「フルート協奏曲」を作曲し、

協奏曲だけでも600以上もの作品を残したと言われています。

使用した楽器も多種多様で、

- マンドリン

- オーボエ

- トランペット

- チェロ

- リコーダー

- ピッコロ

- ファゴット

などの作品を用いました。

なかでもやはり「ヴァイオリン協奏曲」の数は突出していて、63年の生涯でおよそ230曲もの作品を残しました。

協奏曲の形式を定着させる

協奏曲は、「緩ー急ー緩」で構成される3楽章形式が一般的です。

もちろん4楽章に及ぶ作品もありますが、この3楽章形式のテンポ設定を定着させたのがヴィヴァルディだと言われています。

また、それぞれの楽章に変化をつけ、メリハリのあるリトルネッロ形式を生み出し、

世に広めました。

なので、現在の協奏曲における3楽章形式は、ヴィヴァルディによる影響が強いと覚えておいてくださいね!!

補足、ヴィヴァルディ作品に付けられた「RV」とは?

バッハやヘンデルの作品に作品記号が用いられたように、ヴィヴァルディの作品にも「RV」と書かれた作品番号が記されています。

これはデンマークの音楽学者ペーター・リオム氏によるもので、「リオム番号」と呼ばれています。1000曲近いヴィヴァルディ作品を整理するための「整理番号」として付けられたものです。

ヴィヴァルディの代表曲まとめ

ヴィヴァルディの作品や特徴について紹介しました。

今回の記事を通じて、作品の魅力が少しでもお伝えできたら嬉しいです。

クラシック音楽って、興味がないとなかなか接する機会がないと思いますが、

こうしたざっくり記事で、親しみを持ってもたえたらと思っています。

最新記事一覧

前回のヘンデルシリーズ最終話はこちら☟

モテットとは・・・中世末期からルネサンス音楽にかけて発達した声楽曲のジャンルの一つです。もとは中世フランス語の「ことば」に由来するそうです。