この記事では、ベートーヴェンのおすすめ代表曲9選を紹介します。

みなさんは、ベートーヴェンの作品といえばどんな曲を思い浮かべますか?

おそらく、多くの人が「運命」や「エリーゼのために」といった作品を思い浮かべるのではないでしょうか・・・。

とはいえ、ベートーヴェンはあらゆる分野で優れた作品を残しています。

なので今回は「あえてマニアックな」作品を紹介することにしました。

でも、クラシック音楽の中ではどれも不朽の名作ですので、

作品の特徴や魅力を踏まえつつ、あらたなベートーヴェンへの扉を開いてみてください。

前回のベートーヴェンの生涯についてはこちらから

ベートーヴェンのおすすめ代表曲9線

この記事では、交響曲、協奏曲、室内楽、ミサ曲を解説しています。

「あれ、ピアノ曲は?」という方、ご安心ください。

ピアノソナタについては、次回の記事で解説します。

ちょっと聴きなれない作品もあるかもしれませんが、

「こういう作品もあるんだ」という感じで全然大丈夫ですので、

ぜひ参考にして聴いてみてください!

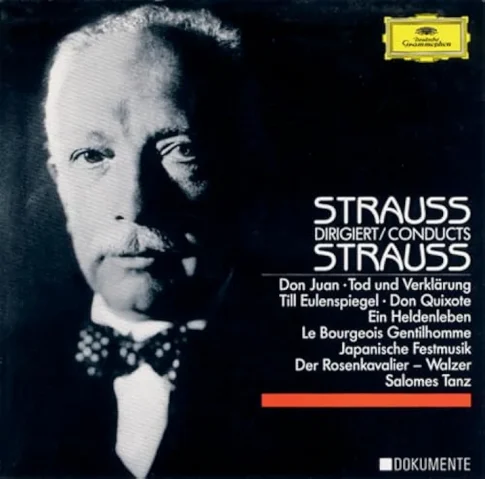

ベートーヴェンの代表曲その1、交響曲第3番「エロイカ」(英雄)

まずは『交響曲第3番<エロイカ>』。

1804年に完成した本作は、皇帝ナポレオン・ボナパルトをイメージして作曲されたと言われています。

「エロイカ」とはイタリア語で「英雄」の意味。

そのため、第1楽章ではナポレオンの勇姿が見事に表現されています。

ナポレオンが皇帝に即位したことを耳にしたベートーヴェンが、

「激怒して表紙を破り捨てた」というエピソードが有名ですが、

この真偽のほどはわかっていません・・・。

それはさておき。

本作は晩年のベートーヴェン自身が「もっとも出来が良い」と認めた作品というのは事実です。

ベートーヴェンの代表曲その2、交響曲第5番「運命」

ベートーヴェンといえば、『交響曲第5番<運命>』は外せません。

「ジャ・ジャ・ジャ・ジャーン」でおなじみの名曲ですね。

1808年に初演が行われ、交響曲の歴史上初めてピッコロ、コントラファゴット、トロンボーンが用いられたことでも知られています。

ドラマチックにして大胆な作風は、

ベートーヴェン自身が苦悩を乗り越える姿を表しているかのようです。

一度聴いたら決して忘れられない、

ベートーヴェン作品の頂点の1つといえるでしょう。

日本では「運命」の曲名で知られていますが、

この呼び方は日本だけでのこと。

また、冒頭のフレーズについて、

「このように運命が戸をたたく」と語ったエピソードがありますが、

これも作り話の可能性大とのこと。

ベートーヴェンの代表曲その3、交響曲第9番「歓喜に寄す」

1824年にベートーヴェンが作曲した最後の交響曲です。

「第9」の呼び名でも知られ、日本では年末の風物詩になっていますね。

第4楽章では合唱を伴い、歌詞にはドイツの文豪シラーの詩「歓喜に寄す」が用いられています。

ベートーヴェンの最高傑作であるばかりでなく、西洋音楽の中で飛び抜けた傑作と言えるのではないでしょうか。

初演までの練習回数がわずか2回のみだったため、

ベートーヴェン自身、初演は失敗だと感じ、

演奏後に聴衆を振り向けなかったそうです(この時期すでに耳がまったく聞こえなかった)。

しかし、団員に促されて聴衆を見ると、会場は割れんばかりの拍手喝采。

初演は大成功を収めました。

全楽章を通しで聴いたことがない人は、この機会にぜひ聴いてみてくださいね。

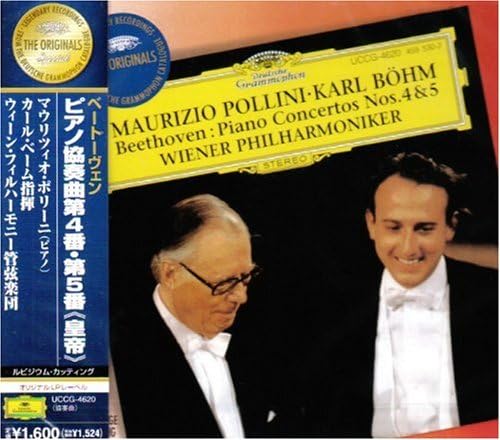

ベートーヴェンの代表曲その4、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」

4曲目はピアノ協奏曲から紹介。

ベートーヴェンはは協奏曲の分野でも傑作を残しています。

本作はその中でも、もっとも有名かつ演奏機会の多いピアノ協奏曲です。

ピアノ協奏曲として最後の作品であり、1811年に初演が行われました。

ベートーヴェンにしては珍しく、初演の評判はイマイチだったそうで、

初演以降、存命中に演奏されることはありませんでした。

しかしベートーヴェンの死後、フランツ・リストがしばしば演奏したことで評価が一変し、

今日では傑作の1つとして数えられるようになりました。

全3楽章構成で、演奏時間は40分と大規模な作品となっています。

「皇帝」のタイトルはベートーヴェン自身が付けたものではなく、

「楽譜出版社のキャッチコピーだった」とする説が有力と言われています。

ベートーヴェンの代表曲その5、ヴァイオリン協奏曲

協奏曲からもう1曲。

こちらはベートーヴェン中期の傑作『ヴァイオリン協奏曲』です。

ヴァイオリン協奏曲の中でも傑作中の傑作として知られており、

「ヴァイオリン協奏曲の王者」とも称されています。

また、メンデルスゾーン、ブラームスのヴァイオリン協奏曲と合わせて、

「3大ヴァイオリン協奏曲」の1つにも数えられています。

またこの3作品に、チャイコフスキーの『ヴァイオリン協奏曲』を加えて「4大ヴァイオリン協奏曲」とする場合もあります。

ヴァイオリンの可能性が最大限に発揮された名作であり、

同時にヴァイオリン協奏曲の可能性を大きく飛躍させた作品でもあります。

1806年12月に初演が行われ、大成功を収めました。

余談ですが、初演を演奏したフランツ・クレメントは、ほぼ初見でこの曲を見事に演奏したのだとか。別の意味で凄すぎです。

全3楽章構成で、こちらも演奏時間およそ50分の大作です。

ベートーヴェンの代表曲その6、ヴァイオリンソナタ第5番「春」

ベートーヴェンのヴァイオリンソナタといえば、第5番<春>がもっとも有名です。

というより、あらゆるヴァイオリンソナタの中でも、もっとも知られている作品かもしれません。

アニメ『のだめカンタービレ』の作中にも出てきたので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

まさに春の息吹を思わせるメロディーと、ヴィアオリンとピアノが語り合うような構造は、ベートーヴェンの真骨頂ともいえるでしょう。

その一方で、本作が作曲されたのは1801年の頃。

これは、ベートーヴェンの難聴が顕著になり始めた時期と重なります。

そういう意味では、この作品は「苦悩を乗り越えるための」慰めのような作品だったのかもしれません。

冒頭の美しいメロディは、一度聴いたらきっと心に残ることでしょう。

庄司紗矢香さんについてはこちらから↓

ベートーヴェンの代表曲その7、弦楽四重奏第15番

ベートーヴェンは室内楽においても優れた作品を多く作曲しました。

弦楽四重奏だけでも16番まであり、

いずれの作品においても構成力・展開力において力強さと繊細さが魅力です。

とくに1825年に作曲された本作は傑作と言われており、

ベートーヴェンを代表する弦楽四重奏曲として広く親しまれています。

全5楽章構成で、演奏時間も50分ほどの大曲ですが、

ベートーヴェンの軌跡を知る上で、一度は聴いておきたい名曲です。

ベートーヴェンの代表曲その8、大フーガ

ベートーヴェンの後期を代表する作品『大フーガ』。

1825年から1826年にかけて作曲された本作は、

弦楽四重奏第15番と並ぶ記念碑作品として高く評価されています。

しかし発表された当時は評価されず、「失敗作」という烙印までおされていたのだとか・・・。

本作が日の目を見るようになったのは、20世紀に入ってからのこと。

イーゴリー・ストラヴィンスキーは本作を「絶対的に現代的な楽曲。永久に現代的な楽曲」と評価しました。

ベートーヴェンの時代には、少し発表が早すぎたのかもしれませんね。

ベートーヴェンの代表曲その9、ミサ・ソレムニス

最後は宗教曲から紹介します。

ベートーヴェンは数こそ多くないものの、

宗教曲(ミサ曲)においても優れた業績を残しました。

というか、筆者的には「この作品がベートーヴェンの最高傑作なのでは?」と思っています。

『ミサ・ソレムニス』は1823年に完成された、ベートーヴェンの晩年の大作です。

ルドルフ大公の大司教就任を祝う目的で作曲が進められましたが、

どんどん構想が膨らみ、完成までに5年かかったといわれています。

純粋なミサ曲でありながら、交響曲的な要素を持ったベートーヴェンらしい傑作です。

1824年に初演が行われ、演奏時間はおよそ80分です。

ベートーヴェンの作品の特徴や魅力は?

ベートーヴェンはクラシック音楽の伝統を引き継ぎつつ、

あらゆる面において、構造改革を行いました。

それは音楽の分野だけにとどまらず、「音楽家のあり方」も変えてしまうほどでした。

ここでは、ベートーヴェンの作品の特徴や魅力について簡単に紹介します。

ベートーヴェンの作品特徴1、メトロノームを導入した

「え?メトロノームってベートーヴェンが作ったの?」

という意見は少し早合点。

ベートーヴェンは、友人で発明家のヨハン・メルツェルが特許を取得した、メトロノームを積極的に作品に導入した最初の人物だと言われています。

楽譜の一番最初に書かれている「♩=60」みたいなやつです。

ベートーヴェンが楽譜に取り入れたことで多くの作曲家が後に続き、

それ以降、作品のテンポを表す上で日常的に用いられるようになりました。

メトロノームの利点はとても大きく、

これにより、演奏家(指揮者も含む)は作曲者の意図を汲み取りやすくなり、

作曲家のイメージにより近い演奏が可能となりました。

余談ですが、ベートーヴェンが最初に埋葬されたお墓の形は、

メトロノームの形になっています。

耳に支障が出てから傑作を量産

前回の記事で解説した通り、20代後半から難聴に悩まされたベートーヴェン。

一時はその苦しみから自殺を思い立つものの、

不屈の精神により、芸術と共に苦悩と向き合う決意をします。

そして難聴になった頃から、交響曲他、ピアノ曲、室内楽曲などの分野で次々と傑作を発表しました。

ベートーヴェンの作曲家人生は、おもに前期・中期・後期の3つの時期に分けられますが、難聴が始まった「中期」に傑作を量産しているため、

フランスの作家ロマン・ロランは、この時期を「傑作の森」と称しています。

ちなみに、ロマン・ロランの代表作『ジャン・クリストフ』はベートーヴェンがモデルです。

雇われ作曲家から本業作曲家へ

ベートーヴェンが登場する前の時代。

バッハやヘンデル、モーツァルトの時代までは、

音楽家は宮廷や教会に雇われる「雇われ音楽家」が一般的でした。

貴族に喜ばれ、教会に相応しい音楽を作曲するのが仕事だったわけです(モーツァルトになるとだいぶ変わりますが)。

バッハやヘンデルの肖像画でカツラをかぶっているのを見たことありませんか?

あれは、まさに貴族社会に出入りする際のマナーでもあったわけです。

ところが、ベートーヴェンはそうした音楽家のあり方にも、

変革をもたらします。

彼は貴族の支援を受けつつ「自分自身の表現」を追求し、

作曲家を「職人」ではなく「芸術家」の地位に高めました。

ベートーヴェンの登場以降、音楽家の地位は向上し、

職業音楽家という新しいジャンルが確立したのでした。

第九の呪い?

読者の方は「第九の呪い」というお話を聞いたことがあるでしょうか。

これは、ベートーヴェンが『交響曲第9番』を完成させたのち、第10番交響曲を完成させられなかったことに端を発するジンクスの1つです。

「そんなバカな〜」という声が聞こえてきそうですが・・・。

事実、「第九の呪い」を恐れたグスタフ・マーラーは、

『交響曲第8番』の後に『大地の歌』を作曲し「第九の呪い」を避けよう試みました。

無事に『交響曲第9番』を完成させたマーラーでしたが、

『交響曲第10番』は未完となりました。

また同じように、ドヴォルザークやブルックナー、グラズノフ、ヴォーン・ウィリアムズなども『交響曲第9番』を最後にこの世を去っています。

とはいうものの、9曲以上の交響曲を書き上げた作曲家は意外に多いので、

「そんな話もあるのか」という豆知識として覚えておいてくださいね!

ベートーヴェンの代表曲まとめ

またまた長文になってしまいましたが、

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

「たった9曲じゃ少ないよな」というのが正直な感想なので、

また別の機会に作品解説をしたいと思います。

今回の記事を機会に、「知らなかったことを知って」いただけたら嬉しいです。

ということで、ベートーヴェン・シリーズはまだまだ続きます。

次回は「3大ピアノソナタ」について解説していますので、

お楽しみに!!