この記事では「近代管弦楽法の父」と称されるロシアの作曲家リムスキー=コルサコフを紹介します。

あまり聞いたことがない作曲家かもしれませんが、

彼の『熊蜂の飛行』はさまざまなメディアで使用されているため、

一度は耳にしたことがあるかもしれません。

また、ムソルグスキーやボロディンと同じく「ロシアの五人組」のメンバーとしても知られ、

後世のロシア音楽ならびに、クラシック音楽の発展に大きな貢献を果たしました。

では、そんなリムスキー=コルサコフはどのような人生を歩んだのでしょうか。

今回もざっくり解説でご紹介します!

以下の記事も併せてお読みいただくと、より理解と知識が深まりますよ!

12万冊の本が聴き放題!解約いつもでOK。

スキマ時間を「学び時間に」。

amazon audible

リムスキー=コルサコフの生涯について

色彩豊かな管弦楽法で知られるリムスキー=コルサコフ。

「ロシアの五人組」のメンバーでもあった彼は、精神的拠り所として他のメンバーから慕われていました。

しかし一方で、音楽家としての人生は必ずしも順風満帆とは言えなかったようです。

リムスキー=コルサコフの生涯その1、音楽への情熱と家族の反対

リムスキー=コルサコフ。この名前を聞いて、どんなイメージが浮かぶでしょうか?

多くの人は、彼が偉大な作曲家であることは知っているでしょう。

しかし、その波乱に富んだ人生については、意外と知られていないのではないでしょうか。

彼は1844年、ロシアの貴族の家に生まれました。

幼い頃から音楽の才能を示していたものの、両親はその才能を認めようとしませんでした。

むしろ、音楽的能力を「道化」とみなしていたのです。

当時の貴族社会では、作曲家になることは受け入れられない選択肢だったのでしょう。

両親の期待に応えるため、リムスキー=コルサコフは海軍士官の道を歩み始めます。

しかし、彼の心の中で音楽への情熱は消えることはありませんでした。

その2、音楽との出会いと葛藤

海軍士官学校に通いながら、彼は隠れるようにして音楽の勉強を続けていたリムスキー=コルサコフ。

当時の彼は、ピアノのレッスンを受け、オペラ座に通など、友人たちと連弾を楽しんだそうです。

そんな彼の才能をいち早く見抜いたのが、チェリストのウリクでした。

ウリクは彼にフェオドール・A・カニールという作曲家を紹介します。

カニールとの出会いは、リムスキー=コルサコフの音楽人生に大きな影響を与えることになりました。

しかし、海軍に所属していた兄ヴォインは、

弟の「最善の利益」を考えて音楽のレッスンを中止させてしまいます。

ここで諦めてしまえば、世界は一人の天才作曲家を失うところでした。

その3、バラキレフとの出会い〜転機となる瞬間

1861年、リムスキー=コルサコフの人生を大きく変える出来事が起こります。

カニールの紹介で、著名なピアニストであり作曲家のミリー・バラキレフと出会ったことです。

バラキレフは彼に作曲を勧め、海軍の任務の合間にレッスンを行いました。

さらに、海外での経験を通じて音楽の知識や文化を豊かにするよう助言しています。

そして、この出会いがきっかけとなり、リムスキー=コルサコフは後に「ロシアの五人組」として知られる作曲家グループの一員となることに。

彼らとの交流を通じて、作曲家としてのキャリアを本格的にに考え始めます。

その4、世界一周航海と交響曲第1番の誕生

1862年、リムスキー=コルサコフは3年間の世界一周航海に出発。

この航海中、彼は『交響曲第1番』の作曲に取り組みました。

イギリスでの寄港中に「アダージョ(第2楽章)」を書き上げるなど、船上での生活と音楽創作を両立させていきます。

1865年に帰国すると、バラキレフの助言を受けて作品の完成に邁進。

同年12月、バラキレフの指揮のもと『交響曲第1番』が初演されました。

軍服姿で観客の前に現れた作曲者の姿は、聴衆に大きな驚きを与えたそうです。

リムスキー=コルサコフの作品については、こちらで紹介していますので、

そちらを参考にしてください。

その5、音楽への没頭と技術の向上

陸軍参謀本部への配属後、リムスキー=コルサコフは作曲に多くの時間を割くことができるようになりました。この時期、彼は管弦楽作品『サド』や『アンタール』を完成させています。

また、ボロディンやムソルグスキーといった他の作曲家たちとの交流も深めていきました。

彼らは互いの作品について意見を交換し、時には共同で新しい曲を作るなど、

それまでにない新しい試みを次々と発表します。

その6、サンクトペテルブルク音楽院での教職

1871年、リムスキー=コルサコフはサンクトペテルブルク音楽院で教授職に就任。

しかし、当初は自身の技術的な欠点に悩まされていました。

彼は「はったり」で生徒たちを教えながら、自らも猛勉強を始めます。

和声学や対位法といった西洋音楽の技法を学び、わずか数年で優れた教師へと成長しました。

現在でこそ「管弦楽法の父」と称されていますが、

そこには並々ならぬ努力があったわけですね。

そして同年、リムスキー=コルサコフの最初のオペラ『プスコフの娘』を完成。

以降、オペラの作曲は彼のライフワークの1つとなります。

ちなみにこの時期のリムスキー=コルサコフは、リムスキー=コルサコフは兄のアパートに移り住み、ムソルグスキーをルームメイトに招いたそうです。

午前中はムソルグスキーがピアノを弾き、リムスキー=コルサコフがコピーや作曲、

オーケストレーション、そして午後は、ムソルグスキーが公務員として働いている間、リムスキー=コルサコフがピアノを弾く、そんな生活をしていたといいます。

その7、帝国海軍管弦楽団監察官としての活動

1873年、リムスキー=コルサコフは帝国海軍管弦楽団の監察官に任命されます。

この役職で、彼はロシア全土の海軍オーケストラを視察し、演奏の質を評価しました。

そしてこの経験は、彼の音楽的知識をさらに広げることになります。

楽器の構造や使用法に関する技術的な知識を深め、

後にオーケストレーションのマニュアルを執筆するきっかけとなりました。

しかし、1892年、リムスキー=コルサコフは創作の停滞期を迎えます。

それは家族の病気や死、自身の健康問題などが原因だったそうです。

その後、1893年のチャイコフスキーの死をきっかけに、彼は再び創作活動を活発化させ、とくにオペラ作品の創作に力を入れ、1893年から1908年までの間に11作ものオペラを作曲しました。

そのため、この時期の作品には、彼の円熟した技術と豊かな音楽性が遺憾なく発揮されています。

なかでも、チャイコフスキーが未完成だった、ゴーゴリの『クリスマス・イブ』を題材にした新しいオペラ『クリスマス・イブ』は大成功を収め、リムスキー=コルサコフは自身の新たな可能性を見出したのでした。

ちなみに、リムスキー=コルサコフがチャイコフスキーに初めて出会ったのは、1868年のこと。チャイコフスキーの『交響曲第2番』のフィナーレを自宅で演奏するほど、その作品を評価し、お互いに尊敬しあっていたそうです。

その8、晩年の活動と政治的な問題、晩年(死因)

1905年のロシア革命時、リムスキー=コルサコフは学生たちを支持し、保守的な音楽界の体制を批判しました。

その結果、一時的に音楽院を解雇されるという事態に陥ります。

しかし、多くの支持者に支えられ、最終的に復職を果たしました。

晩年には、政治的な批判を込めたオペラ『金鶏(きんけい)』(最後のオペラ)を作曲するなど、社会問題にも目を向けています。

そんなリムスキー=コルコサコフですが、年齢には逆らえませんでした。

1890年以降から患っていた狭心症が徐々に悪化。

1907年にはもはや作曲家ができないほどの状態に陥ってしまいます。

その後も心臓の容態は回復することなく、

1908年6月、ルーガ近郊のリュベンスクの自宅でこの世を去りました。

彼の死後、弟子の一人であるイーゴリ・ストラヴィンスキーは、

その死を悼み管弦楽のための葬送曲を作曲しています。

リムスキー=コルサコフの豆知識・エピソードについて

ここまで、リムスキー=コルサコフの生涯についてざっくりと紹介しました。

以下では、そんな彼の豆知識やエピソードを解説します。

優れた音楽家であったことはもちろん、

音楽教師としても多くの弟子を育てました。

リムスキー=コルサコフの豆知識・エピソード1、海軍士官の経験を生かした作品

上述の通り、作曲家になる前のリムスキー=コルサコフは、ロシア海軍の軍人として従軍していました。

そんな彼が作曲家となったのは、ミリー・バラキレフによる勧めが大きかったのは言うまでもありません。

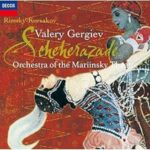

そして、さまざまな管弦楽法を研究し自身の作品に投影させたリムスキー=コルサコフは、海軍士官としての経験を生かし、オペラ『サトコ』や交響組曲『シェヘラザード』など、さまざまな作品で海を表現しています。

きっと、作曲家になっても大海原を航海した思いが忘れられなかったのでしょうね。

リムスキー=コルサコフの豆知識・エピソード2、マニアックなほど研究熱心

作曲の勉強を開始したリムスキー=コルサコフは、使用する楽器の特性を学ぶため、

さまざまな楽器を「実際に購入して」演奏を学んだそうです。

その結果、やがてオーケストレーションの教科書を書くことを任され、

『管弦楽法原理』をはじめ、いくつもの教科書を執筆するに至ります。

彼の管弦楽法は評判を呼び、とくに和声学に関する本は遠く日本でも広く知れ渡ることとなりました。

当時活躍していた作曲家の多くがリムスキー=コルサコフに助言を求め、

スクリャービンも自身の作品の完成度について助言を求めるために訪れていたそうです。

リムスキー=コルサコフの豆知識・エピソード3、優れた弟子を育てる

優れた音楽教師としても知られていたリムスキー=コルサコフ。

そんな彼の元には、多くの弟子志願者が集まりました。

その中でもグラズノフとストラヴィンスキー、プロコフィエフは優れた才能を示し、

20世紀を代表する作曲家へと成長を遂げます。

また、リムスキー=コルサコフの高い評判を聞きつけたフィンランドの作曲家ジャン・シベリウスも、彼の元へ留学を考えたそうです(実現はしていません)。

そんな彼はフランスでも評価され、管弦楽法においてドビュッシーやラヴェルといった作曲家にも影響を与えました。

リムスキーコルサコフについてまとめ

今回はリムスキー=コルサコフの生涯やエピソードについて紹介しました。

海軍の軍人から、偉大な作曲家になったことに驚いた方もいるかもしれません。

彼が紡ぎ出すハーモニーは、まさに「近代管弦楽法の父」と呼ぶにふさわしい、

色彩の豊かさが特徴です。

次回はリムスキー=コルサコフの代表曲や作品の特徴も紹介しますので、

そちらも併せてご一読いただければ幸いです。