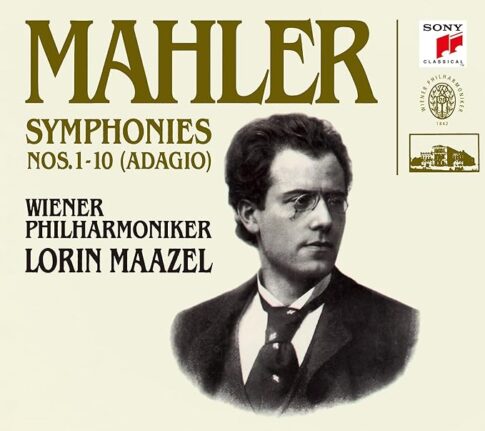

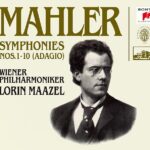

グスタフ・マーラーは19世紀半ばから20世紀初頭にかけて活躍した、オーストリア出身の作曲家・指揮者です。

クラシック音楽ファンの方ならご存じかと思いますが、初めて聞く方も意外に多いはず。

マーラーが手がけた交響楽や歌曲は、感情の激動、人生の歓びと苦難、美しさを織り交ぜ、その深遠な響きで現在も聴衆を魅了し続けています。

そんなマーラーはどのような生涯を送ったのでしょうか。

今回もいつもと同じく、その生涯や豆知識、エピソードをサクッと解説します。

この記事を読んだ後、読者の方の知識が1センチアップすること間違いなしなので、ぜひ最後まで読んでみてください。

グスタフ・マーラー 生涯年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1860年 | 7月7日、オーストリア帝国(現チェコ)のカリシュトに生まれる。ユダヤ人家庭の2番目の子。音楽に強く興味を持ち始める。 |

| 1875年 | ウィーン音楽院に入学。ピアノ、作曲、指揮を学ぶ。同時期にブルックナーの講義も聴講して影響を受ける。 |

| 1880年 | バーデンで指揮者デビュー。指揮活動を各地でスタート。地方歌劇場で経験を積む。 |

| 1888年 | 交響曲第1番《巨人》を作曲(※後に改訂)。若き日のエネルギーと苦悩が感じられる作品。 |

| 1897年 | ウィーン宮廷歌劇場の音楽監督に就任。名実ともに一流の指揮者となる。この頃カトリックに改宗(職のため)。 |

| 1902年 | 作曲家アルマ・シントラーと結婚。のちにふたりの関係は多くのドラマを生む。 |

| 1904年 | 交響曲第5番完成。アダージェットが特に有名で、映画『ベニスに死す』にも使用される。 |

| 1907年 | 娘マリアが死去、さらにウィーン宮廷歌劇場を辞任。心身ともに大きな打撃を受ける。アメリカへ活動拠点を移す。 |

| 1908年 | ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場の指揮者に就任。のちにニューヨーク・フィルの音楽監督にも。 |

| 1909年 | 交響曲第9番を作曲。死を見つめるような深い内容が特徴。実質的な最後の完成交響曲。 |

| 1911年 | 5月18日、ウィーンにて死去。享年50歳。死の直前まで第10番の作曲を進めていた(未完)。 |

グスタフ・マーラーの生涯

後期ロマン派を代表するマーラー。

マーラーは作曲家であると同時に、指揮者としても活躍し、20世紀のクラシック音楽界に多大な貢献をもたらしています。

幼少期から才能を発揮

グスタフ・マーラーは1860年7月7日、オーストリア帝国傘下であるボヘミア王国の村、カリシュトに生まれました。

両親共にユダヤ人で、マーラーの父ベルンハルトは運輸業を営む行商人をしており、一代で酒類製造業を開始しするほどエネルギッシュな人物だったようです。

しかし一方、母マリーは家柄は良かったものの、生まれつき体が弱く、片足が不自由だったことから、子供達に十分な教育を施すことができませんでした。

ちなみに、マーラーは14人兄弟の次男。

兄妹の多さにびっくりしますが、当時の時代背景もあり、その半数は若くして亡くなってしまいました。

なかでも、可愛がっていたエルンストを亡くしたことは、幼いマーラーの心に大きな悲しみをもたらしたそうです。

そんなマーラーが音楽の才能を見せ始めたのは、4歳の頃。アコーディオンを巧みに演奏したのがきっかけでした。

その後、9歳でギムナジウムに入学したマーラーは、翌年にはイーグラフ市立劇場で開かれた音楽祭で、ピアニストとして出演するほどの才能を発揮します。

そして15歳で現在のウィーン国立音楽大学に入学すると、ピアノ、作曲、和声を学びさらにその才能を開花させていきます。

音楽院在籍時には、ピアノ演奏部門および作曲部門1位を受賞し、ロマン派の大作曲家アントン・ブルックナーからも高い評価を獲得しました。

指揮者・作曲家としてのグスタフ・マーラー

1878年、18歳で音楽院を卒業したマーラー。

卒業後はカッセル王立劇場の楽長に就任し、ドイツ劇場やライプツィヒ歌劇場といった数々の劇場で楽長を歴任します。

またこの時期から指揮者としても活動を開始し、作曲家兼指揮者としての活動を始めます。

そして1888年、28歳でブダペスト王立歌劇場の芸術監督となると、ワーグナー作曲『ラインの黄金』や『ワルキューレ』のノーカットの初演を成功させ、高い評価を獲得しました。

1880年代から1900年代にかけてのマーラーは、シーズン中は指揮者、オフシーズンに作曲と多忙な日々を送っています。

この時期の代表作は以下の通りです。

- 少年の不思議な角笛

- 交響曲第1番ニ長調(第1稿・1888年)

- 交響曲第2番ハ短調(1895年)

- 交響曲第3番ニ短調(1896年)

当初、ブダペスト王立歌劇場と10年間にわたる契約を結んでいたものの、イタリアオペラ派と民族オペラ派との板挟みにあったマーラー。

結局、歌劇場との折り合いは納得のいくものにならず、1890年わずか2年で同歌劇場を去ることとなりました。

また1889年には両親を同時に失い、続く1895年には弟を失うなど、私生活の面において失意の時期が続きます。

しかし1897年、ヨハネス・ブラームスの推薦により、ウィーン宮廷歌劇場(現ウィーン国立歌劇場)の第1楽長に就任すると、同年10月に芸術監督となり、ウィーン・フィルハーモニーの指揮者も務めることとなりました。

アルマとの出会い、晩年、死

1901年、マーラーはウィーン・フィルハーモーの指揮者を辞職に追い込まれるものの、同年11月に後に妻となるアルマと出逢います。

アルマとの出会いはマーラーの心中に大きな影響を与えており、「僕の音楽を君の音楽と考えることは不可能でしょうか」と書いた手紙を送り、アルマにプロポーズしたのでした。

アルマも音楽の才能に恵まれた人物で、作曲家ツェムリンスキーの指導の下、14曲の歌曲を作曲しています。

そんなマーラーの強い思いが通じたのか、1902年、2人はウィーンのカール教会で結婚式を挙げ、のちに2人の娘を授かっています。

このときマーラー41歳。妻アルマとは18歳差の「年の差婚」となりました。

1907年、ウィーン宮廷歌劇場を解雇されたマーラー。

しかし同年12月にアメリカのメトロポリタン歌劇場から声がかかり、新天地アメリカにて歓迎をもって迎えられています。

これより、ヨーロッパとアメリカでの2拠点生活が始まり、ニューヨーク・フィルハーモニーの指揮者兼作曲家として、再び多忙な毎日を送ることとなりました。

この時期に作曲された主な作品は、

- 交響曲第8番変ホ長調(1907年)

- 大地の歌(1908年)

- 交響曲第9番ニ長調(1909年)

などがあります。

作曲家・指揮者として活躍したマーラーですが、次第に心身に変化が訪れます。

とりわけマーラーを苦しめたのが、異常なまでの強迫症状でした。

フロイトの診察により劇的な回復をみたものの、1910年の冬に咽頭炎にかかり、1911年2月に感染性心内膜炎と診断。

滞在中のパリからウィーンへ戻るも、同年5月18日、敗血症のためこの世を去りました。

享年50歳。

暴風雨の夜、マーラー最後の言葉は「モーツァルト!」だったそうです。

グスタフ・マーラーの豆知識やエピソードについて

マーラーの豆知識やエピソードについていくつか紹介します。

万が一、日常生活の中でマーラーの話が出ても、今回紹介するエピソードを知っているだけで、

「こいつ只者ではないな」と思われること間違いナシです(保証はできません)。

豆知識・エピソード1、ヨハネス・ブラームスから評価される

作曲家・指揮者として早くから名声を獲得したマーラー。

上記通り、ブダペストやウィーン、メトロポリタンなど世界中の名だたる名門歌劇場で

その手腕を振るっています。

なかでも、指揮者としてのマーラーの才能を高く評価したのが、「ハンガリー舞曲」でおなじみのヨハネス・ブラームスでした。

ブダペストで上演されたマーラー指揮の『ドン・ジョバンニ』を見たブラームスは、「本物のドン・ジョバンニを聴くにはブダペストに行かねばならない」と絶賛したと伝えられています。

ドン・ジョバンニ・・・モーツァルトが1787年に作曲した人気オペラ・ブッファ。

豆知識・エピソード2、20世紀の名指揮者を育てる

マーラーは20世紀初頭に活躍した多くの指揮者に影響を与えています。

なかでも、強い影響を受けたのが同じユダヤ人であるブルーノ・ワルターとオットー・クレンペラーという指揮者です(どちらもレジェンド指揮者)。

ワルターはマーラーに心酔し、友人・弟子としてマーラーを支えています(余談ですが、ワルターはレナード・バーンスタインの先生です)。

また、クレンペラーが指揮者として世界的に活躍できたのも、マーラーの推薦があってのことです。

そのほか、指揮者ウィレム・メンゲルベルクもマーラーと親交を深めており、マーラーはその指揮ぶりについて、「私の作品を安心して任せられるほど信用できる人間は他にいない」と高く評価しました。

豆知識・エピソード3、指揮棒で団員を突き出す

神経質で激情型の性格で知られていたマーラー。

そんなマーラーは、団員の演奏が思い通りに行かないと、足で床を踏み鳴らしたり、ときには指揮棒を突き出すこともあったとのこと。

当然、やがて楽団員とうまくいかなくなり、ウィーンフィルの指揮者を辞職に追い込まれることになります。

しかし、19世紀後半から20世紀初頭にかけては、時代的に「反ユダヤ主義」が出てきた時期でもあり、マーラーに対する楽団員のぶしつけな態度は、一種の「当てつけ」であったとも考えられます。

グスタフ・マーラーの生涯まとめ

今回のシリーズでは、グスタフ・マーラーをお届けします。

マーラーの作品って、正直に言って一般の方には馴染みがないかもしれません・・・。

しかしその作品は、名作映画で使用されたり、メディアで登場したりなど、意外に身近なものも少なくありません。

マーラーについて全くご存じない方も、この記事をきっかけに知っていただき、

新たなクラシック音楽を楽しんでみてください!!

次回は、作品の特徴やおすすめ代表曲を紹介しますので、お楽しみに!