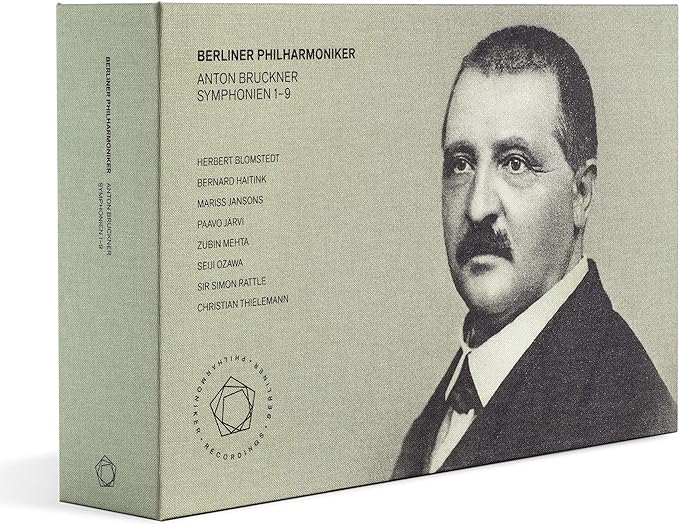

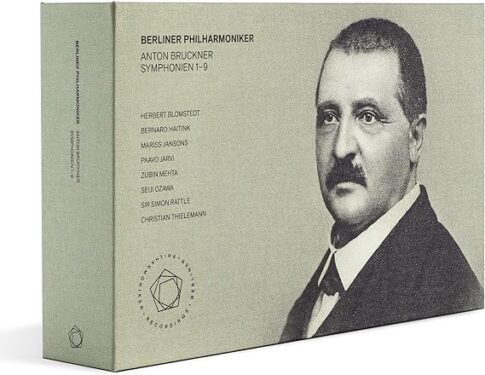

今回から取り上げる人物は、ロマン派の巨匠アントン・ブルックナーです。

ブルックナーは、後期ロマン派の作曲家グスタフ・マーラーにも影響を与え、交響曲の作曲にその生涯を捧げました。

正直に言って聴いたことがある作品はほとんどないと思います(クラシックファンでない限り)。しかしブルックナーが残した功績は、ロマン派の集大成へつながる大きなものでもありました。

そこで今回は、オーストリア最大の作曲家の1人、アントン・ブルックナーの生涯についてざっくり解説します。

読んだ後はホンノちょっとだけ教養が深まりますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

時代の流れとして、グスタフ・マーラーに関する記事も読んでいただくと、より知識の幅が広がります。マーラーについてはこちらからどうぞ。

残り一点

アントン・ブルックナーの生涯年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1824年 | 9月4日、オーストリアのアンスフェルデンに生まれる。父は学校教師で、教会音楽に親しんで育つ。 |

| 1837年 | 父の死後、修道院のあるザンクト・フローリアンで教育を受ける。オルガン演奏に熱中。 |

| 1840年代 | 教師として働きながら、作曲や音楽理論の勉強を独学で進める。教会オルガニストとして活動。 |

| 1855年 | ザンクト・フローリアン修道院のオルガニストから、リンツ大聖堂のオルガニストに就任。音楽理論を本格的に学び始める。 |

| 1861年 | 音楽理論家ゼヒターに師事し、ウィーン音楽協会で試験に合格。正統的な作曲技法を習得。 |

| 1863年 | ワーグナーの音楽に出会い、衝撃を受ける。作風に大きな影響を与える。 |

| 1865年 | 交響曲第1番を作曲。後に「リンツ稿」として知られる。 |

| 1868年 | ウィーン音楽院教授に就任。ウィーンへ移住し、本格的に交響曲作曲に取り組む。 |

| 1870年代 | 交響曲第2番〜第5番を次々と作曲。ワーグナー的要素と宗教的精神が融合した独自のスタイルを確立。 |

| 1880年代 | 交響曲第6番、第7番(成功作)、第8番(改訂版)などを作曲。第7番の成功で評価が高まり始める。 |

| 1892年 | 交響曲第8番の改訂版が初演され、称賛を受ける。ようやく名声が広がりはじめる。 |

| 1894年 | 交響曲第9番(未完)に取り組むが、完成を見ないまま体調が悪化。 |

| 1896年 | 10月11日、ウィーンにて死去。未完成の第9番は3楽章までが残されている。享年72歳。 |

アントン・ブルックナーの生涯

偉大なるオルガン奏者であり、宗教曲・交響曲の大家であったブルックナー。

現在でこそ、その作品群は世界中の演奏会プログラムに取り入れられていますが、生前は必ずしも作曲家として絶大な成功を収めた人物とはいえなかったようです。

幼少期から才能を発揮

アントン・ブルックナーは1824年9月、オーストリアの工業都市リンツ近郊にあるアンスフェルデンという村に、12人兄弟の長男として生まれました。

12人兄弟と聞くと驚きですが、医療がそれほど発達していなかったこともあり、そのうちの6人は早くにこの世を去ってしまっています。

父は地元の学校で校長を務め、母は地主の娘で、比較的裕福な家庭で幼少期を過ごしました。

教師を務めるかたわら、オルガニスト兼ヴァイオリニストでもあった父の影響で、幼いブルックナーは早くからその才能を開花させます。

リンツにあった教会にはミヒャエル・ハイドン(有名なハイドンの弟です)が作曲したミサ曲が残されたおり、ブルックナーはハイドンの作品を通して、音楽を学んだと言われています。

11歳で教師で神父だったオルガニストから音楽理論を学びますが、翌年に父が他界すると、ザンクトフローリアンにある修道院に入学することとなりました。

修道院では聖歌隊に所属したブルックナーは、ここでカトリックや音楽を本格的に学び始めます。

音楽教師として

1840年、16歳になり修道院過程を修了したブルックナー。

その後、教会で仕事をするか教師になるか進路に迷ったものの、長男として一家を支えるため、教師の道を選択します。

そして翌年1841年、教員試験に合格したブルックナーは、ヴィントハークという村の学校に赴任し、教師としてのキャリアをスタートさせたのでした。

しかし教師として教壇に立つ一方で、音楽の勉強も続けていたブルックナーは、バッハの平均律クラヴィーア曲集やハイドン兄弟、モーツァルトやベートーヴェンの作品に触れ、音楽的素養も深めていきました。

その後27歳で修道院のオルガニストに就任したブルックナーは、続いてリンツ大聖堂の専属オルガニストに抜擢され、オーストリアやドイツなどで高い評価を得るに至ります。

この頃になると収入も安定し始め、多くの時間を作曲の勉強に費やすようになります。

そんなブルックナーに作曲の手ほどきをしたのが、アントニオ・サリエリの弟子だったジーモン・ゼヒターでした。

ブルックナーは6年にわたりゼヒターから作曲の指導を受け、和声法や対位法といった音楽理論の知識を深めていきました。

作曲への情熱が止まらない!

ブルックナーの作曲への情熱はこれだけでは終わりませんでした。

1861年から1863年まではソナタ形式や管弦楽法を徹底的に学び、さらにはベートーヴェンの音楽様式の勉強にも手を伸ばします。

また、当時流行していたリヒャルト・ワーグナーの作品に心酔し、ワーグナーの作品研究も行っています。

そんな超絶勉強熱心なブルックナーですが、1867年にゼヒターが死去したことを受け、その後任としてウィーン国立音楽院の教授に抜擢されます。

リンツ大聖堂のオルガニストと音楽院教授という多忙な日々を送ったブルックナー。

しばらくは大聖堂のオルガニストを兼任していたものの、2年間でオルガニストの職を辞し、新天地ウィーンにて音楽活動を開始します。

この頃すでに数曲の交響曲を作曲しており、代表作には以下の作品があります。

アントン・ブルックナーの転機

オルガニスト、作曲家、音楽院教授として着々と名声を高めていったブルックナー。

そんな彼に大きな転機をもたらしたのが、1876年に開かれた、第1回バイロイト音楽祭への出席でした(このときブルックナー52歳)。

ここでワーグナーの楽劇『ニーベルングの指輪』の初演を聴いたブルックナーは、その絢爛豪華さと作品の完成度に衝撃を受け、それまでの自作の作品を大幅に見直すことを決意します。

これは「第1次改訂の波」と呼ばれており、ブルックナーの作曲家人生にとって大きな転換点となりました。

この時期に交響曲第1番〜第5番までが大幅に改定されて、作品の質が大きく変動するようにもなります。

ちなみに、改定後に初演された『交響曲第3番』は、「長すぎる」という理由で多くの聴衆が途中で帰り、不評に終わったものの、若きグスタフ・マーラーは最後まで聴いていたそうです。

作曲家としての遅すぎる成功、そして晩年

生前のブルックナーは作曲家としてではなく、高名なオルガニスト・大学教授として有名だったそうです。

とくにオルガニストとしての名声は高く、その腕前は辛口で有名なカミーユ・サン=サーンスやシャルル・グノーといった重鎮たちからも絶賛されるほどでした。

また1880年代になると、ようやくブルックナーの地位も安定し始め、作曲活動に専念できる環境が整います。

この時期に完成された作品には以下のような作品があります。

・弦楽五重奏曲(1879年)

・交響曲第6番(1881年)

・テ・デウム(1881年)

・交響曲第7番(1883年)

この中でも、『交響曲第7番』の初演は大成功を収め、作曲家ブルックナーの名が広まるきっかけとなりました(このとき60歳)。

その後も『交響曲第8番』『交響曲第9番』と作曲を続けたブルックナー。しかしすでに高齢に達しており、容態も悪化していたため、1896年10月11日、72歳でこの世を去りました。

亡くなる当日の朝まで『交響曲第9番』の作曲を続けていたと言われています。

アントン・ブルックナーの死因

ブルックナーの晩年は、肥満により階段の上り下りにも苦労していたそうです。

亡くなる数日前に、弟に体調不良である趣旨の手紙を送っていたようですが、死亡登録者によると、ブルックナーの死因は心臓弁の欠陥(心筋梗塞?)によるものとされています。

アントン・ブルックナーの豆知識・エピソードは?

ここでは、明日話せるブルックナーの豆知識・エピソードを紹介します。

敬虔なカトリック教徒だったブルックナーですが、意外な一面もあったようです。

豆知識・エピソードその1、大酒飲みで体調を崩す

ブルックナーは大変な大酒飲みだったと言われています。

どれくらい飲むかというと、毎晩最低でもビール10杯飲んでいたのだとか。

多分、日本人のジョッキの感覚とは違うので、大ジョッキ10杯と考えるのが妥当だと思います。

さらに揚げ物が好物だったようで、チキンカツを食べながら、大量のビールで流し込むような食生活だったと言われています。晩年は肥満となり、心臓の病気でこの世を去ったブルックナー。

一説によると、この食生活が寿命を縮めた大きな要因であるとも考えられています。

その2、ぜんぜんモテない

敬虔なカトリック教徒だったブルックナーですが、実は惚れっぽい人物だったそうです。

生涯独身の身ではあったものの、それは「女性にフラれ続けたから」なんじゃないかと思うほど・・・。

というのも、ブルックナーは生涯で9人にプロポーズしましたが、全員にフラれるという、ちょっと悲しい人生を歩んでいます。

また、若くて綺麗な女性にすぐに心を奪われる性格だったようで、ウィーンで教鞭をとっていた聖アンナ女子学校では、女子生徒を「かわい子ちゃん」と呼んだことが問題となり、職を失うこともあったとのこと。

その3、音楽以外の芸術にあまり興味がなかった

ワーグナーの楽劇に大きな影響を受けたブルックナーですが、ワーグナーの作品の内容についてはほとんど知らなかったと言われています。

というのも、ワーグナー作品の多くは神話や伝説をベースにしており、文学的素養が必要なものばかりでした。

一方、作曲オタク(もはやこう言って良いかも)だったブルックナーは、音楽意外のことにあまり関心を示さず、亡くなったときの自室には、たった2冊の本しか残されていなかったそうです。

アントン・ブルックナーの生涯まとめ

今回から3回にわってアントン・ブルックナーについて紹介します。

正直に言うと、ブルックナーは好き・嫌いが大きく分かれる作曲家です。

そして筆者もあまり熱中して聴いたことはありません・・・。

なんというか、いぶし銀的な作曲家かな〜という印象です(あくまで個人の感想です)。

ということで、次回は作品の特徴やおすすめ作品の解説。

ぜひそちらも参考にしてください!

・交響曲第1番(1866年)

・交響曲ニ短調(第0番、1869年)

・交響曲第2番(1872年)