この記事では、どこか憂鬱な旋律が心に響く「亡き王女のためのパヴァーヌ」のピアノ難易度を解説します。

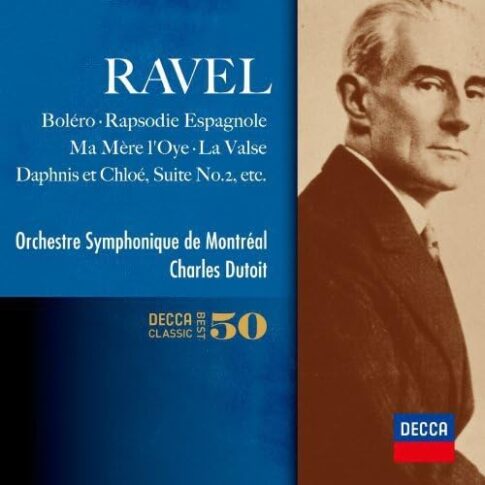

モーリス・ラヴェルが作曲したこの名曲は、多くのピアニストやピアノ学習者にとって憧れのレパートリーです。

「いつか自分もこの曲を弾いてみたい」

そう思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、一方で「亡き王女のためのパヴァーヌはピアノで弾くのが難しい」という声もよく聞かれます。

果たして、この美しい名曲はピアノ初心者にとって本当に難しいのでしょうか?

本記事では、「亡き王女のためのパヴァーヌ」のピアノ演奏における実際の難易度を、具体的な理由とともに詳しく解説します。

この記事でわかること

筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経てかれこれ30年以上ピアノに触れています(音大には行ってません)。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」とは?~作曲家と楽曲の背景~

出典:YouTube

「亡き王女のためのパヴァーヌ」は、20世紀初頭のフランスを代表する作曲家、モーリス・ラヴェル(1875-1937)によるピアノ曲。

ドビュッシーと並び称される印象主義の作曲家として知られるラヴェルですが、彼の音楽は印象主義的な色彩感に加え、古典的な形式美や精緻な構成、そして独特の透明感や皮肉めいたユーモアが特徴です。

この「亡き王女のためのパヴァーヌ」は、元々1899年にピアノ独奏曲として作曲され、後にラヴェル自身によって管弦楽版に編曲されました。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」というタイトルは、スペインの画家ベラスケスの絵画「マルガリータ王女」にインスピレーションを得たという説や、単に古風な響きを持つタイトルを選んだだけ、など諸説あり、特定の王女を追悼するために書かれたものではないと言われています。

ベラスケス作「マルガリータ王女」:出典:Wikipedia

しかし、そのタイトルが醸し出す「亡き王女」への哀愁や、古風な舞曲であるパヴァーヌの持つ気品が、楽曲全体の雰囲気を決定づけています。

発表当初、ラヴェル自身は「大胆さに欠ける」「かなり貧弱な形式」と低評価を下していたとのこと。

ラヴェルの生涯に関する詳しい解説は、こちらに書いています。

ピアノ曲「亡き王女のためのパヴァーヌ」難易度分析

出典:YouTube

「亡き王女のためのパヴァーヌ」は、聴いていると非常にゆったりとしていて、メロディーも比較的シンプルに感じられるかもしれません。

そのため、「簡単そう」「初心者でも弾けそう」と誤解されることも多いのではないでしょうか。

しかし、実際に楽譜を開き、ピアノに向き合ってみると、その印象とは裏腹に、演奏には多くの技術的・音楽的な課題が潜んでいることに気づかされます。

亡き王女のためのパヴァーヌの難易度(全音ピアノピース版)

全音版のピアノピースを調べたところ、難易度「C」(中級)に分類されていました。

この難易度表は賛否が分かれることが多いようですが、実体験として「難易度Cは低すぎかな」というのが正直な感想です。

たしかに、スローテンポで超絶技巧も必要ありませんが、全体の技術面からすると「D」あるいは、音楽的な側面も含めれば「E」でもおかしくないかなと。

なので、「難易度Cだから弾けそう」と取り掛かると、痛い目に会うかもしれません。

技術的な側面

「亡き王女のためのパヴァーヌ」の技術的な難しさは、派手な速弾きや跳躍といった分かりやすいものではありません。むしろ、ゆっくりとしたテンポの中で求められる、極めて繊細で高度なコントロールにあります。

複雑な声部(ヴォイス)の弾き分け

この曲は、単にメロディーと伴奏という単純な構造ではありません。

主旋律、内声(中間にある旋律や和音)、バス(低音部)など、複数の声部が同時に進行します。それぞれの声部が独立した動きを持ち、かつ全体の響きの中でそれぞれの存在感を適切に保つ必要があります。

指の独立性とコントロール

ゆったりとしたテンポだからこそ、一つ一つの音の質が問われます。音の立ち上がり、持続、そして次の音への繋がり(レガート)を、非常に滑らかかつ正確にコントロールする必要があります。指が他の指に影響されずに独立して動き、意図した通りのタッチ(例えば、柔らかいレガート、少しだけ重みのあるノンレガートなど)で鍵盤を押さえる技術は、一朝一夕には身につきません。

広い音域と手の移動

楽曲全体を通して、ピアノの広い音域を使用します。

そのため、楽譜を読むだけでなく、鍵盤上での手の位置移動や、時には素早い跳躍が必要になる箇所もあります。

音楽的な側面

技術的な課題に加え、「亡き王女のためのパヴァーヌ」には音楽性も大事です。

ラヴェルらしい響きと色彩感の表現

この曲の魅力は、その独特の響きと色彩感にあります。単に楽譜通りに音を並べるだけでは、ラヴェルの世界観を表現することはできません。ラヴェル特有の和声進行や旋律から生まれる、繊細で洗練された響きを理解し、ピアノの音色として具現化する能力が必要です。

フレーズの呼吸と歌い方

「亡き王女のためのパヴァーヌ」のメロディーは、非常に歌謡的で美しい長いフレーズで構成されています。これらのフレーズを、不自然な区切りなく、歌っているかのように自然な呼吸で表現する難しさも。どこで息継ぎをするか、フレーズの頂点をどこに置くか、どのように次のフレーズに繋げるかといった、音楽的な「歌い方」のセンスが問われます。

気品と哀愁の表現

この曲のタイトルと音楽が持つ核となる感情は、「亡き王女」への哀愁と、パヴァーヌという舞曲形式が持つ気品です。これらの感情を、音に乗せて表現する精神的な深さが求められます。単に悲しい音を出すのではなく、同時に高貴さを失わない表現が難しい・・・。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」はピアノ初心者には難しい?

出典:YouTube

前項で解説したように、「亡き王女のためのパヴァーヌ」は多岐にわたる技術と音楽性を要求される楽曲です。これらを踏まえると・・・。

結論:ピアノを始めたばかりの絶対的な初心者の方が、この曲を楽譜通りに、かつ音楽的に演奏することは、非常に難しいです(正直な話)。

この曲に挑戦するためには、十分な「基礎力」が身についていることが前提です。

具体的には、以下のような技術が必要かなと。

- 両手の異なる動き(独立)にある程度慣れていること: 右手と左手がそれぞれ異なる旋律やリズムを同時に演奏することに抵抗がないレベル。

- 基本的な楽譜が読めること: ヘ音記号、ト音記号、様々な音価(全音符から16分音符程度)、休符などを理解し、楽譜を見て鍵盤上の音を判断できること。

- 簡単なペダリングの経験があること: 和音を変えるごとにペダルを踏み替えるなど、基本的なペダルの使い方を理解し、実践した経験があること。

- 指のタッチを意識して、ある程度音色を作り分ける意識があること: 単に音を出すだけでなく、指の重みや速さを変えることで、音の響きや質が変わることを理解し、意識的に音色をコントロールしようとした経験があること。

- ソナチネアルバム程度、あるいはそれ以上のレベルの曲に挑戦した経験があること: 例えば、ベートーヴェンのソナタや、クーラウ、クレメンティのソナチネなどに挑戦し、ある程度弾けるようになっているレベル。

「中級の入り口」に立つ学習者向け

ただし、上記の基準はあくまで「挑戦できるレベル」。

ラヴェルが意図した音楽を十分に表現し、完成度高く演奏するためには、さらに高いレベル(中級後半から上級)の技術と音楽性が必要になります。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」に強く憧れているのであれば、基礎練習にじっくりと取り組み、着実に技術と音楽性を養っていくことが大切。

焦らず、一歩ずつレベルアップしていくことが、将来この美しい名曲を弾きこなすための最も確実な道と言えるでしょう。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」をどうしても弾きたい人のために

とはいえ、「どうしても演奏してみたい!」という方もいるはずです。

その場合は、初心者向けにアレンジされた楽譜で演奏するのもありかもしれません。

有名で、かつ安心できる楽譜としてあげられのが、大手メーカYAMAHAが展開する「ぷりんと楽譜」。初級アレンジ版もあるので、利用してみるのも良いと思います。

気になる方は、下記のリンクからチェックしてみてください。

「亡き王女のためのパヴァーヌ」のおすすめ楽譜

管弦楽版:出典:YouTube

最後に、おすすめ楽譜を紹介します。

とはいえ、あくまでも筆者の経験上ことなので、ご自身に合う楽譜で練習してみてください。

全音ピアノピース版

1曲だけ欲しいという方は、これ一択でOKです。

日本語ライセンス版 ラヴェル : ピアノ作品集 第2巻(ソロ)

筆者はこの本で練習しました。「鏡」と「水の戯れ」も収録されています。

亡き王女のためのパヴァーヌ/原典版/ヘンレ社

原典版で練習したい方は、ヘンレ社版がおすすめです。

【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!

「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。

そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。

もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです!

「亡き王女のためのパヴァーヌ」のピアノ難易度解説:まとめ

「亡き王女のためのパヴァーヌ」のピアノ難易度について解説してきました。

最後に、本記事の要点を箇条書きでまとめます。

- 「亡き王女のためのパヴァーヌ」は、フランスの作曲家モーリス・ラヴェルによる美しいピアノ独奏曲(後に管弦楽編曲)。

- ゆったりとしたテンポで、聴いていると簡単そうに思われがち。

- しかし、演奏には非常に高度で繊細な技術が要求される。

- 技術的な難しさの要因として、複雑な声部の弾き分け、指の独立性とコントロール、多様なタッチとダイナミクス、繊細なペダリング、広い音域と手の移動がある。

- 音楽的な難しさの要因として、ラヴェルらしい響きと色彩感の表現、フレーズの呼吸と歌い方、曲全体の構成理解と表現のコントロール、気品と哀愁の表現がある。

- これらの理由から、「亡き王女のためのパヴァーヌ」はピアノ初心者にとって非常に難しい楽曲である。

- この曲に挑戦するためには、両手の独立、基本的な楽譜読解力、簡単なペダリング経験、音色への意識などの基礎力が必要。

- 一般的には、ブルグミュラー後半~ツェルニー30番程度、またはソナチネアルバムに取り組むレベルから挑戦可能。

- ただし、完成度高く演奏するには、さらに高いレベルの技術と音楽性が必要となる。

- 初心者の方は、まず基礎練習に励み、必要な能力を身につけることが、将来この曲を弾くための近道となる。