この記事では「ロシアの五人組」の一人、ムソルグスキーについて紹介します。

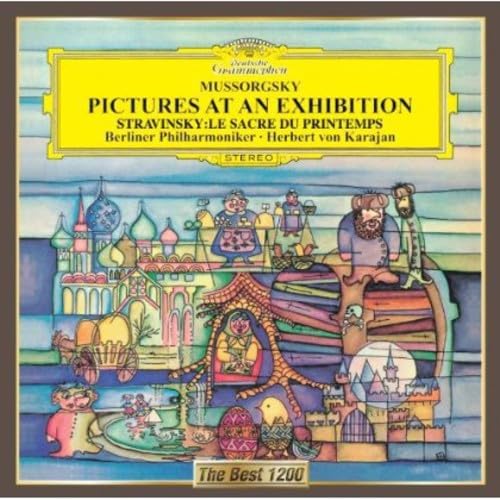

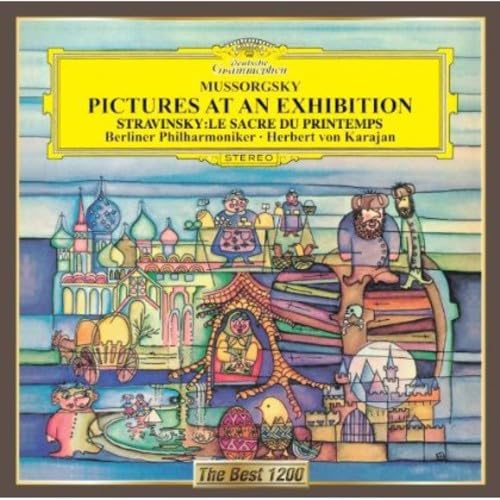

「誰それ?」という方も多いかもしれませんが、代表作『展覧会の絵』は誰でも1度は聴いたことのある有名曲です。

作品については別記事で紹介するとして、42歳という若さでこの世を去ったムソルグスキーはどのような生涯を送ったのでしょうか。

毎度のことながらざっくり解説していきますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてただければ幸いです。

他の「ロシアの五人組」についてもこれから順次アップしていく予定ですので、どうぞお楽しみに!

モデスト・ムソルグスキー生涯年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1839年 | 3月21日、ロシア帝国のトルチェク(現在のトヴェリ州)で貴族の家に生まれる。幼少期からピアノを学ぶ。 |

| 1849年 | ペテルブルクの士官学校に入学。軍人としての道を歩むが、音楽への関心は強まり続ける。 |

| 1856年 | 軍を辞めて音楽に専念することを決意。バラキレフに師事し、ロシア五人組(「力強い一団」)の一員となる。 |

| 1867年 | オーケストラ曲《禿山の一夜》を作曲(ただし、当時は未出版でリムスキー=コルサコフが後に編曲・出版)。 |

| 1868年 | オペラ《ボリス・ゴドゥノフ》の作曲を開始。プーシキンの戯曲に基づくロシア的な大作。 |

| 1874年 | 《展覧会の絵》を作曲。友人の画家ハルトマンの遺作展に触発されてピアノ組曲として完成(後にラヴェルが編曲して有名に)。 |

| 1874年 | オペラ《ボリス・ゴドゥノフ》改訂版がようやく上演され、ムソルグスキーの名が広く知られるように。 |

| 1870年代後半 | 創作意欲は旺盛だったが、酒に溺れがちになり、生活が不安定に。作品も未完が多くなる。 |

| 1881年 | 3月28日、サンクトペテルブルクにて死去。享年42歳。死の直前に描かれた肖像画が有名 |

ムソルグスキーの生涯

ロシアの国民楽派を代表する作曲家ムソルグスキーはどのような生涯を送ったのでしょうか?

比較的裕福な家庭に生まれたものの、その生涯は波乱に満ちたものでした。

裕福な家庭に生まれる

ムソルグスキーは、1839年3月21日、サンクトペテルブルクの南に位置するトロペツ県のカレヴォという街に生まれました。

ムソルグスキーの家系はいわゆる地主の家系だったようで、幼少期は比較的裕福な家庭に育ちます。

母ユリアがピアニストだったため、6歳から母の手ほどきでピアノを習い始めたムソルグスキーは、周囲も驚くほどの才能を発揮。

わずか9歳で、家族や友人のためにフランツ・リストの作品を披露して見せたそうです。

その後、10歳でサンクトペテルブルクに状況したムソルグスキーは、聖ペーター学校に入学。エリートの道を歩み始めます。

しかし、エリート学校に入学したものの、青年時代の彼の心をとらえて離さなかったのはやはり音楽でした。

13歳で士官候補生になったムソルグスキーですが、父の助けにより初のピアノ曲『騎手のポルカ』を出版(1852年)。

つらい士官学校生活の中、音楽を心の支えとして過ごしたそうです。

アレクサンドル・ボロディンとの出会い

ムソルグスキーが17歳の頃、彼にとって大きな転機が訪れます。

当時、サンクトペテルブルクの軍病院に勤務していた、アレクサンドル・ボロディンとの出会いです。

ボロディンといえば『ダッタン人の踊り』が特に有名ですよね。

ちなみにこの曲です⬇️。

話を戻して・・・。

2人はお互いにすぐに打ち解け、ボロディンの紹介により、ミハイル・グリンカやアレクサンドル・ダーゴミジスキーといったロシア音楽の重鎮と出会うこととなりました。

とりわけ、ダーゴミジスキーはムソルグスキーの才能を高く評価し、彼との出会いにより本格的に音楽の道を歩み始めます。

そしてその後2年間で、セザール・キュイやミリー・バラキレフ(どちらも五人組の一人)と出会い、バラキレフから多くの作曲技法を学びました。

余談ですが、バラキレフが作曲したピアノ曲『イスラメイ』は世界一難しいピアノ曲として有名です。こんな曲です↓

1858年、バラキレフに師事してから間もなく、音楽家に専念することを決めたムソルグスキーは、1860年代からオペラの作曲や歌劇の作曲に取り組み始めます。

しかし、音楽家だけで生きていくのはやはり難しかったようで、サンクトペテルブルクにて公務員として働きながら音楽活動を続けました。

作曲家としてのムソルグスキー

下級公務員をしながら、作曲家として作品を描き続けたムソルグスキー。

1860年代後半には、ロシアの作家ゴーゴリーの戯曲『結婚』に音楽をつけたり、29歳で代表作の1つであるオペラ『ボリス・ゴドノフ』を生み出したりすなど、次々と作品を生み出します。

しかしこの頃のムソルグスキーは、必ずしも成功に恵まれたとは言えず、苦心して生み出したオペラ『ボリス・ゴドノフ』も、わずか10数回で打ち切られてしまいました。

さらに、1865年に母がこの世を去ると、ムソルグスキーはアルコールに溺れるようになり、徐々にその心身が衰え始めます。

そんな中、1870年代以降も作曲を続けたムソルグスキーは、

歌曲集『日の光もなく』や『死の歌と踊り』、そしてピアノ組曲『展覧会の絵』を生み出し、心身の状態と反比例するかのように傑作を発表し続けます。

早すぎる死

代表曲『展覧会の絵』を生み出したのは、ムソルグスキーが35歳の頃。

一般的な人にとっては「人生まだまだこれから」という感じがしますよね?

しかし、長きにわたる過剰なアルコール摂取により、ムソルグスキーの心身は限界を迎えています。

1879年、ついにアルコール中毒により精神錯乱を起こしたムソルグスキーは、翌1880年に公務員の職を解雇され、いよいよ経済的な困窮に陥ってしまいます。

見かねた友人たちが支援を試みたものの、病状と生活の困窮は回復せず、1881年3月28日にペテルブルクにてこの世を去りました。

享年42歳という若さでした。

ムソルグスキーの有名な肖像画を見たことがあるでしょうか?

これは友人の画家レービンによるもので、ムソルグスキーが亡くなる11日前に描かれたものと言われています。

亡くなる前の数週間は正気に戻ったようにも見えたと伝えられているので、

そのときの姿を描いたものかもしれません。

ちなみにレービンによる肖像画です。

引用:wikipedia

ムソルグスキーの豆知識やエピソードについて

明日話せるムソルグスキーの豆知識・エピソードを紹介します。

作曲家として大きな成功を収めることはなかったものの、ムソルグスキーの生き方は当時の「リアリズム」を体現した生き方だったようです。

ムソルグスキーの豆知識・エピソードその1、ロシア五人組の一人

今回の記事で何度か「ロシア五人組」という言葉を使用しました。

ムソルグスキーも「ロシア五人組」の1人でり、この5人はお互いに刺激しながら、ロシアの国民楽派を追及していきます。

なかでも、バラキレフは作曲の師匠であり、ムソルグスキーの音楽人生に大きな影響を与えました。

ということで、せっかくですので他の4人もぜひ覚えてみてください!

- ムソルグスキー、代表作『はげ山の一夜』『展覧会の絵』

- バラキレフ、代表作『イスラメイ』

- リムスキー=コルサコフ、代表作『シェヘラザード』『熊蜂の飛行』

- チェーザリ・キュイ、代表作『アンジェーロ』『赤ずきん』

- アレクサンドル・ボロディン、代表作『イーゴリ公』(「ダッタン人の踊り)

ムソルグスキーの豆知識・エピソードその2、重度のアルコール依存症になる

重度のアルコール依存症によりこの世を去ったムソルグスキー。

このことは多くの解説で述べられていますが、その発端はあまり述べられていません。

一説によると、1865年に最愛の母ユリアを失ったことがきっかけと言われています。

その他、当時のロシア体制に反対した同世代への同調からアルコールに走ったという説や、サンクトペテルブルクの評判の悪い酒場に入り浸り続けた結果という説もあります。

いずれにしても、ムソルグスキーのアルコール依存は年々悪化し、最後は錯乱状態に陥り、廃人のように亡くなったそうです。

とはいえ、そんな彼のことを助けようとする友人たちがいたことを考えると、周囲に愛され、人望も厚かったことが想像できますね。

また、真偽のほどはわかりませんが、気を利かせた(?)友人たちが、入院中のムソルグスキーへの手土産として、大瓶のブランデーを持って行った話は有名です。

ムソルグスキーの豆知識・エピソードその3、「展覧会の絵」に込められた思い

『展覧会の絵』という作品をご存じでしょうか?

この作品はムソルグスキーをもっとも代表する作品であり、現在でも多くのコンサートで演奏され、メディアでもたびたび用いられています。

この作品、実は画家で友人だったヴィクトル・ハルトマンの死を悼んで作曲されました。

タイトルの「展覧会」とは、まさにハルトマンの作品展覧会を意味し、前奏曲・間奏曲で流れる『プロムナード』(計5回)は「作品から作品へ移動するムソルグスキーの歩く姿」を表しているそうです

また、同じタイトルでも、それぞれテンポや雰囲気が異なるのは、作品を観たムソルグスキーのハルトマンへの「思い出や感慨が込められている」とも言われています。

最初のテーマが「プロムナードです

ムソルグスキーの生涯まとめ

今回はロシア五人組の1人、ムソルグスキーの生涯についてざっくり解説しました。

これから順番に五人組についてアップしていきますので、そちらもあわせて参考にしていただければ幸いです。

それでは、次回はムソルグスキーの作品の特徴や代表曲について解説します。

前回の記事をまだ読まれていない方はこちら(パッヘルベル)

クラシック音楽とは別に、こちらの記事も有益だと思います。