この記事では、ドヴォルザークの『交響曲第9番「新世界より」』を紹介します。

ドヴォルザークの最後の交響曲であると同時に、日本人である私たちにとって非常に馴染み深い作品でもあります。

また本作は、クラシック音楽における交響曲の最高峰の1つでもあり、「3大交響曲」にも数えられる名作です。

本記事では作品の背景のほか、特徴や魅力も簡単に紹介しますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください!

これまでのドヴォルザークシリーズはこちらから。

画像出典:アマゾン,ベスト・オブ・グレート・コンポーザーズ ドヴォルザーク

『交響曲第9番「新世界より」』の作曲背景

ドヴォルザークの最高傑作の1つ『交響曲第9番「新世界より」』は、アメリカ時代に作曲された作品です。

当時すでに世界的作曲家として知られていたドヴォルザークは、アメリカ音楽界の発展のために招かれました。

ヨーロッパを代表する作曲家、アメリカへ

下積み時代が長かったドヴォルザーク。

しかし徐々にその才能が認められ、その名はヨーロッパ中に広がりを見せます。

そんなドヴォルザークのキャリアに目をつけたのが、ニューヨーク・ナショナル音楽院の創設者兼事長の、ジャネット・サーバーでした。

サーバーは国民楽派の音楽スタイルをアメリカに広めるため、ドヴォルザークを期限付きで音楽院院長として招きます。

当初、ドヴォルザークはこれに難色をしめしましたが、破格の年俸と待遇だったこともあり、

招聘を受け入れたのでした。

当時のアメリカの印象についてドヴォルザークは、「ほとんどロンドンのような巨大な町であり、生活は朝から晩まで、通りもまた非常に様々な様相を見せながら、実に生き生きとしていて活気に満ちている」と述べています。

そして1892年、ドヴォルザークはアメリカへ渡り、翌年1893年に『交響曲第9番「新世界より」』を完成させます。

カーネギーホールで行われた初演は、前代未聞の大成功を収め、ドヴォルザークの人気はアメリカにおいても不動のもとなりました。

また、『チェロ協奏曲』を完成させたのも、アメリカ時代でのことです。

「新世界」とはアメリカのこと

というこで、本作のタイトル「新世界より」の新世界とは、アメリカのことを指しています。

アメリカに渡ったドヴォルザークは、黒人霊歌やインディアンなどの民族音楽、そしてアメリカの雄大な大地に大きなインスピレーションを受けたそうです。

国や民族は違っていたものの、そうした文化や歴史の中に、祖国ボヘミヤとの共通点を見つけたのかもしれません。

交響曲第9番「新世界より」というタイトルには、ドヴォルザークの祖国を思う望郷の念と、アメリカでの「新たな発見」の2つの想いがが込められています。

3大交響曲の1つ

冒頭でも書いたように、ドヴォルザークの『交響曲第9番「新世界より」』は、クラシック音楽における3大交響曲と称されています。

せっかくですので、これを機会に豆知識として覚えてみてはいかがでしょう。

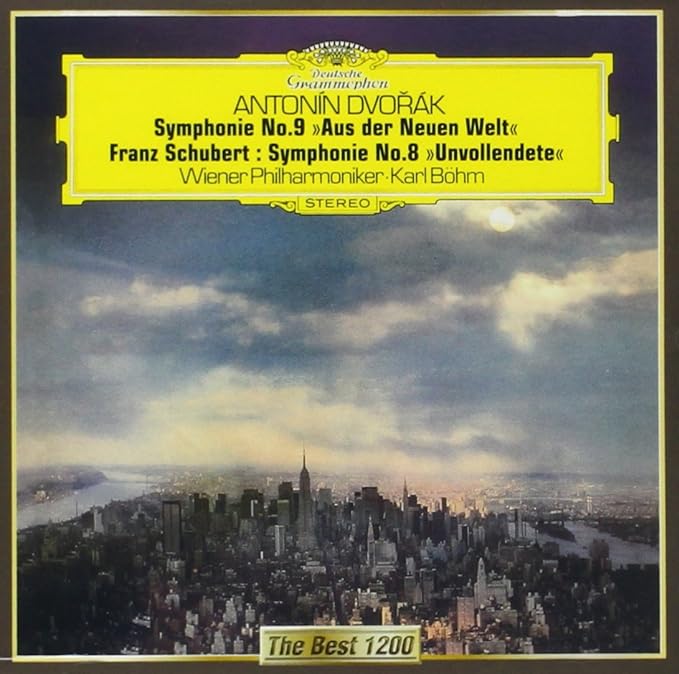

3大交響曲の残り2つは、

・ベートーヴェンの『交響曲第5番「運命」』

・シューベルトの『交響曲第7番(8)「未完成」』

とされています。

もしかしたら、テストに出る(?)かもしれませんので、覚えておくと良いでしょう。

いずれにしても、人生で1度は聴いてみても損はありませんよ!

それぞれの作曲家について、よければこちらを参照してください。

『交響曲第9番「新世界より」』の特徴や魅力は?

本作の特徴や魅力について簡単に紹介します。

作品を聴く際の参考になれば幸いです。

特徴や魅力その1、アメリカの影響とチェコのアイデンティティの融合

ドヴォルザークは、アメリカでの滞在中にこの交響曲を作曲したのは上述しました。

そのため、アメリカの民族音楽やアメリカの大自然の印象が作品に取り入れられています。

一方で、彼はチェコの伝統音楽や民族性も忘れずに表現しており、これらの要素が見事に融合されているのが本作です。

この融合は、アメリカとチェコの文化的な対話を象徴し、作品に独自の魅力を与えています。

特徴や魅力その2、美しい旋律と感情豊かな楽曲

『交響曲第9番「新世界より」』は、美しい旋律が豊富に含まれており、聴衆に感情的な共鳴を与えます。

特に第2楽章の「ラルゴ」は、その美しいメロディと深い感情表現で知られており、多くの人々に愛されています。

日本では「家路」のタイトルでも知られており、歌詞もつけられているため、聴いたことがある方も多いのではないでしょうか。

「と〜おき〜、や〜まに〜、ひ〜はお〜ちて〜」

聴き覚えありませんか?

さらにこの楽曲は、静寂と哀愁を感じさせ、心に深い印象を与えるのも、大きな特徴と言えるでしょう。

第2楽章「ラルゴ」には、インディアンの歌からモチーフがとられていると言われています。

特徴や魅力その3、力強いオーケストレーションとダイナミズム

本作では、力強いオーケストレーションを用いた壮大さも魅力の1つです。

特に第4楽章は、勇壮かつエネルギッシュな音楽で満ちており、熱狂的なクライマックスに向かって進行します。

この作品を聴いた方は、そのオーケストラの力強い演奏とダイナミズムに圧倒される人もいるのではないでしょうか。

迫り来る大迫力は、ドヴォルザークの真骨頂です。

『交響曲第9番「新世界より」』の楽曲編成や聴きどころは?

本作は、従来の交響曲スタイルにならい、4楽章構成となっています。

演奏時間は指揮者にもよりますが、およそ45分程度です。

各楽章の構成は以下の通りとなっています。

第1楽章:アダージョ- アレグロ・モルト

出典:YouTube

静かな弦楽器から入る冒頭。

しかし突然の轟音とともに作品の幕が上がる。

ダイナミックな作品であることを予感させる構成です。

余談ですが、第1楽章ではドヴォルザークが音楽よりも愛した、列車の轟音が再現されているそうです。

第2楽章:ラルゴ

出典:YouTube

イングリッシュ・ホルンの音色が荘厳な雰囲気を印象付けます。

ドヴォルザークの望郷の念がもっとも表現されている楽章で、

日本でもお馴染みのテーマが流れます。

「家路」のタイトルで知られていますが、筆者にはなんとなく「夜明け」のイメージも。

第3楽章:モルト・ヴィヴァーチェ

出典:YouTube

民族音楽の手法が存分に発揮されている楽章です。

ボヘミヤの農民の踊りからモチーフを得ているとのこで、国民楽派ドヴォルザークの手腕が遺憾なく発揮されています。

また、主題の3連符や旋律もチェコの民族音楽からの引用です。

第4楽章:アレグロ・コン・フォーコ

出典:YouTube

クラシック音楽の中でも、屈指のメロディとして知られています。第4楽章では各楽章で用いられたテーマが再び登場し、圧倒的なフィナーレへ。曲中で1度だけシンバルが使われる箇所があるので、注意しながら聴くのも楽しいかもしれません。

『交響曲第9番「新世界より」』の参考動画(全曲)

皇帝カラヤン指揮の演奏です。

好きのないパーフェクトな演奏だと思います。

カール・ベーム指揮の演奏です。

カラヤンとの違い、わかるでしょうか?

どっしりとしたベームらしい指揮だと思います。

日本が誇る世界的指揮者・西本智実さん指揮。

堂々としていながらも、繊細な弦の音色が魅力的ですね。

『交響曲第9番「新世界より」』まとめ

ドヴォルザークの代表作『交響曲第9番「新世界より」』を紹介しました。

これまで紹介した作品の中でも、とりわけ親しみやすい作品だったのではないでしょうか。

この記事を参考にしていただき、ぜひご自身のお気に入りの演奏を探してみてはいかがでしょうか。

【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心!おすすめ音楽教室6選!

「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方に向けて書きました。

幼児からシニアまで全世代向けです!