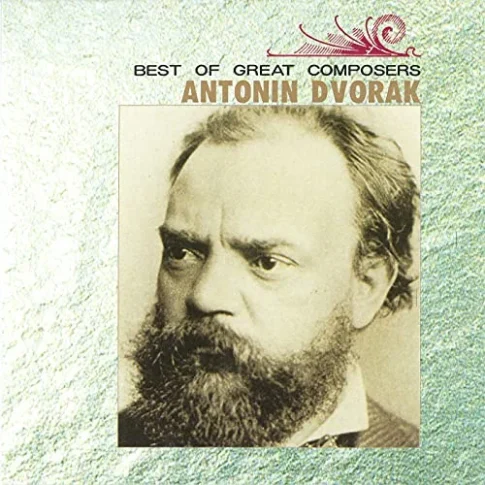

クラシック音楽界きってのメロディーメーカとして知られるアントニン・ドヴォルザーク。

『ユーモレスク』や『交響曲第9番「新世界より」』といった作品は、多くの人が1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

ドヴォルザークはチェコ人作曲家として世界的名声を獲得し、新天地アメリカでも大きな成功を収めました。

作曲家として大成したドヴォルザークでしたが、その人生は必ずしも平坦なものではなかったようです。

そこで今回は、ドヴォルザークの人生についてざっくり解説していきます。

いつもながら、「豆知識」として気軽に最後までお付き合いください。

前回のドビュッシーシリーズをまだお読みでない方はこちらから。

おすすめ代表曲の解説はこちらです。

👉アマゾン:楽器のお手入れ・メンテナンスグッズ一覧はこちら!

アントニン・ドヴォルザーク生涯年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1841年 | 9月8日、現在のチェコ・ネラホゼヴェスに生まれる。父は肉屋兼宿屋。幼少期から音楽に親しむ。 |

| 1857年 | プラハのオルガン学校に入学。宗教音楽や音楽理論を学ぶ。卒業後はヴィオラ奏者として活動。 |

| 1873年 | カンタータ《白山の後継者》がプラハで成功を収め、作曲家として注目される。 |

| 1875年 | チェコの民族色を反映した《弦楽セレナーデ》を作曲。評価が高まり、国際的な注目が集まり始める。 |

| 1877年 | ブラームスの推薦で出版社ジムロックと契約。以降、《スラヴ舞曲》などが国際的にヒット。 |

| 1884年 | イギリスで指揮者としても活躍。《交響曲第7番》はロンドンで初演され、大成功をおさめる。 |

| 1891年 | プラハ大学から名誉博士号を授与される。 |

| 1892年 | アメリカ・ニューヨークのナショナル音楽院の院長に就任。新天地で創作活動に入る。 |

| 1893年 | 《交響曲第9番「新世界より」》を作曲。アメリカ滞在中に生まれた代表作で、世界的な人気を博す。 |

| 1895年 | アメリカから帰国。以降はチェコで活動を続け、チェコ民族主義的な作品を多く残す。 |

| 1901年 | プラハ音楽院の院長に就任。後進の指導にも尽力。 |

| 1904年 | 5月1日、プラハにて死去。享年62歳。国民的作曲家として多くの人々に惜しまれる。 |

アントニン・ドヴォルザークの生涯

現在ではチェコを代表する作曲家として知られるドヴォルザーク。

しかしその成功の影には多くの苦難がありました。

ここでは、彼の生涯を簡単に解説します。

肉屋の長男として生まれる

アントニン・ドヴォルザークは1841年9月8日、現在のチェコ共和国ネラホゼヴェスに生まれました。

父は肉屋と宿屋を営む商人でしたが、トランペットの名人としても知られる人物だったようです。

ドヴォルザークが初めて音楽の手ほどきを受けたのは6歳の頃。

小学校の校長先生からヴァイオリンを習い始めます。

すると瞬く間にその腕前は上達。

父が経営する宿屋や教会でも演奏し始めます。

しかしそれと同時に父は息子の才能に危機感を覚え始めます。

といのも、父は長男であるドヴォルザークに家業を継がせる予定でした。

そして父は無理やり小学校を中退させ、息子を地方の肉屋へと修行に行かせますが・・・。

修行先で音楽に目覚める

地方に修行に出されたドヴォルザーク。

しかし彼を待っていたのは、さらなる音楽との出会いでした。

修行先の学校の校長先生が教会オルガニストなど務めていた人物で、ドヴォルザークはヴァイオリン、ヴィオラ、オルガンや作曲理論の基礎を学びます。

このことがドヴォルザークの才能を開花させる大きなきっかけとなり、父の反対を押し切る形で1857年、プラハのオルガン学校への入学を果たしたのでした。

この頃のドヴォルザークはというと・・・。

実家の家系が厳しく、苦しい学生生活だったそうですが、裕福な友人の助けもあり、1859年に無事に学校を卒業しています。

まずは演奏家として生計をたてる

オルガンが功を無事に卒業したドヴォルザーク。

卒業後はヴィオラ奏者として楽団に所属し、演奏家として生計を立て始めます。

また当時、チェコ人による国民劇場の建設が決定したこともあり、ドヴォルザークは劇場オーケストラのヴィオラ奏者として迎えられます。

そして楽団の指揮を担当したのが『我が祖国モルダウ』で有名なベドルジハ・スメタナでした。

ドヴォルザークはヴィオラ奏者としておよそ9年間同オーケストラに在籍しており、スメタナから大きな影響を受けています。

作曲家アントニン・ドヴォルザーク

ヴィオラ奏者として忙しい毎日を送っていたドヴォルザーク。

楽団員として一定の地位を得ていた彼ですが、それと同時に作曲家への願望も捨てきれませんでした。

1870年に最初のオペラ『アルフレート』を作曲すると、徐々に、演奏家から作曲家の道を本格化し始めます。この当時の作曲の手本はリヒャルト・ワーグナーでした。

しかしやがて、ワーグナーの手法から独立。

その後、オペラ『王様と炭焼き』が大成功を収めたことをきっかけに、作曲家ドヴォルザークの名が一気に広がりを見せ始めます。

ブラームスとの出会い

作曲家ドヴォルザークの人生において、大きな転機となったのがヨハネス・ブラームスとの出会いです。

ブラームスとの出会いのきっかけは、オーストリア政府が新たに設置した国家奨学金制度の審査に、ドヴォルザークが作品を提出したことが始まりでした。

審査員を務めていたのはブラームスは、ドヴォルザークの卓越した才能に目を見張ります。

その後ブラームスが楽譜出版社ジムロックにドヴォルザークを紹介。

依頼した『モラヴィア二重奏曲』が大ヒットとなり、代表作『スラヴ舞曲集』の作曲へとつながります。

これ以降、ブラームスとドヴォルザークの交流が深まり、2人は作曲家として互いに尊敬し合う仲となりました。

ちなみに『スラヴ舞曲集』はブラームスの『ハンガリー舞曲』を意識して作曲されたことも添えておきます。

そんなブラームスの生涯についてはこちらから↓

チェコから世界的作曲家へ

作曲家として大きな成功を収めたドヴォルザーク。

しかし彼の成功はこれだけにとどまりませんでした。

1878年に作曲されたオペラ『いたずら農夫』がプラハで大成功を収めると、ドレスデン、ハンブルクでも上演され、海外からのオファーも増えていったのでした。

1884年にはロンドン・フィルの招きによりイギリスへ訪問。

『スターバト・マーテル』の演奏を自ら指揮し、大きな喝采をもって迎えられました。

ロンドン訪問はドヴォルザークにとって印象深いものだったようで、「私が姿を現すと12,000人もの聴衆から熱狂的な歓迎を受けた。・・・私は心からの感謝を表すために何度も繰り返しお辞儀をしなければならなかった」と当時を振り返っています。

ヨーロッパで成功を収めたドヴォルザークは、新世界アメリカへと活躍の舞台を移します。

かずかずの傑作を生み出したアメリカ時代

1891年、ドボルザークの元にアメリカから音楽院院長への就任以来が届きます。

この時代のアメリカは、まだまだクラシック音楽後進国。

当初ドヴォルザークは、この申し出に対して辞退を表明していました。

しかし、音楽院設立者・理事長であったジャネット・サーバーから熱心な誘いを受け、同年末にアメリカ行きを決心します。

この時の年俸は15,000ドルという破格の金額だったことも、ドヴォルザークがアメリカ行きを決心した大きな理由だったのは言うまでもありません。

アメリカで黒人音楽や民族音楽、そして大自然に触れたドヴォルザーク。

さまざまな刺激にインスピレーションを受けた彼は、『交響曲第9番「新世界」』や『弦楽四重奏曲第12番』、『チェロ協奏曲』といった歴史的名曲をアメリカ時代に作曲しています。

アメリカからの帰国、そして晩年

1895年にアメリカから帰国したドヴォルザークは、それ以降、標題音楽の作曲に取り組み始めます。

標題音楽とは、おもにロマン派に見られる表現方法で、「タイトルに沿った物語を連想させる音楽」とざっくり覚えておいてください。

また、アメリカから帰国したドヴォルザークにはかずかずの栄誉が送られ、ウィーン楽友協会から名誉会員に推薦されています。

さらにオペラの作曲にも変わらず尽力しており、1899年に初演されたオペラ『悪魔とカチューシャ』が大成功を収めています。

アントニン・ドヴォルザークの死因は?

日々慌ただしい毎日を送っていたドヴォルザーク。

世界的作曲家として揺るぎのない地位を獲得した彼も、病魔には敵いませんでした。

ドヴォルザークは進行性の動脈硬化を患っており、1904年4月に再発してしまいます。

翌月5月1日。昼食の途中でまたも気分を悪くし、ベッドに横たわります。

しかし再び目を覚ますことはなく、そのまま眠るようにしてこの世を去りました。

死因は脳出血とされています。享年62歳でした。

国民的作曲家の葬儀は国葬で執り行われ、現在はヴィシェフラド民族墓地に埋葬されています。

アントニン・ドヴォルザークは何派?

ドヴォルザークが活躍した時代はまさにクラシック音楽の転換期。

後期ロマン派が全盛の時代でした。

そのため、ドヴォルザーク自身も後期ロマン派に属する作曲家と考えられます。

しかし一方、19世紀後半から20世紀にかけてはヨーロッパ各地で民族音楽が見直された時代でもありました。

シベリウスやグリーグなどがその代表で、彼らは国民楽派とも呼ばれています。

そういった観点からすると、民族音楽を積極的に採用したドヴォルザークもまた、スメタナと並んでチェコを代表する国民楽派の作曲家と言えるでしょう。

2人を合わせて、ボヘミア楽派と呼ばれることもあります。

アントニン・ドヴォルザークのエピソードは?

アントニン・ドヴォルザークのエピソードを紹介します。

曲にまつわる解説等は次回の記事で解説するので、ここではざっくりと簡単解説です。

アントニン・ドヴォルザークのエピソード1、音楽よりも愛したもの、それが鉄道

ドヴォルザークは大の鉄道愛好家として知られています。

今で言うところの「てっちゃん」だったそうです。

それもかなり本気だったようで、列車の時刻表を暗記しており、さらには運転士の名前までも覚えていたのだとか。

また、作曲が思うように進まないときは散歩に出かけ、一日中汽車を眺めていたそうです。

極め付けは、汽車が故障を見つけたり、駅員に変わって乗客に謝罪することもあったというから驚きですね!

エピソード2、成功の影に抱えた大きな悲しみが

若い頃は苦労の多いドヴォルザークでしたが、後年は作曲家として世界的な地位を獲得しました。

しかし時代もあってか、家庭での不幸は少なくありませんでした。

1875年に、長女ホセファが生まれて2日後に亡くなり、その後1877年には、生後11ヶ月の次女ルジェナを失っています。また同年には長男オタカルが天然痘に罹患し他界。

短い期間に立て続けに我が子を失うという耐え難い不幸に見舞われます。

そして、そんな子供達の魂を慰めるために作曲されたのが、『スターバト・マーテル』です。

エピソード3、鳩好きでもあった

ドヴォルザークは鳩愛好家でもあったそうです。

愛好家といっても食べる方ではありませんのでご注意を。

鳩の飼育の愛好家であり、1884年に建てた別荘で大切に育てていたと言います。

鳩好きになった経緯は詳しく分かりませんでしたが、心の癒しになったのかもしれませんね。

アントニン・ドヴォルザークの解説まとめ

今回からドヴォルザークシリーズを紹介します。まずは1本目。いつもながら生涯やエピソードを解説しました。本当にざっくりなので、気軽に読み飛ばしていただければと思います。

では次回は、作品の魅力やおすすめ代表曲を紹介するので、お楽しみに!

出典:アマゾン、ベスト・オブ・グレート・コンポーザーズ ドヴォルザーク

【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心!おすすめ音楽教室6選!

「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方に向けて書きました。