ドビュッシーのピアノ曲中、『月の光』と並び人気の『アラベスク第1番』。

流れるようなメロディーが美しく、ピアノ学習者の方なら、いつかは演奏してみたい作品ではないでしょうか。

また、ドビュッシーの作品の中では比較的難易度の低い作品ですが、実際に演奏してみると難しいと感じた方も多いと思います。

そこで本記事では「アラベスク」の解説を踏まえつつ、難易度の目安や、聴きどころについて簡単に解説します。

記事の最後に参考動画も載せておきますので、そちらもぜひご覧ください。

それでは、いつも通りざっくりと解説です。

本文に行く前に、ドビュッシーの人生について知りたい方はこちらから。

代表曲をサラッと知りたい方はこちらを参考にしてください!

👉アマゾン:楽器のお手入れ・メンテナンスグッズ一覧はこちら!

ピアノ曲『アラベスク第1番』の解説

代表曲『月の光』と共に人気のあるドビュッシーの『アラベスク』。

曲名は知らなくても、どこかで聴いたことがある方も多いと思います。

『アラベスク』の流れるような淡くほんわかとした作風は、クラシックだけでなく、さまざまなジャンルにアレンジされています。

そもそも「アラベスク」とは?

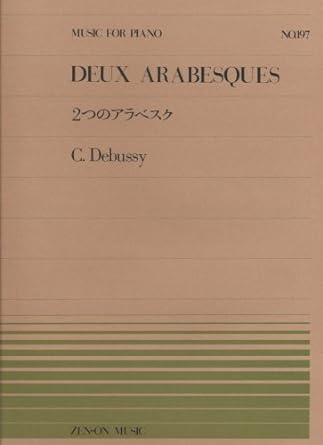

ドビュッシーは1888年に「2つのアラベスク」を作曲し、1891年に改訂版としてこの作品を出版しました。

ドビュッシー初期のピアノ曲集であり、もっとも有名な作品として知られています。

ピアノ学習者の方、あるいはこれからピアノを習おうと考えている方にとって、いつかは弾きたい憧れの作品ではないでしょうか。

とまぁ前置きはさておき・・・。

ピアノ曲のタイトルには「アラベスク」と名のつく作品がいくつかあります。

なので、「そもそもアラベスクって?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

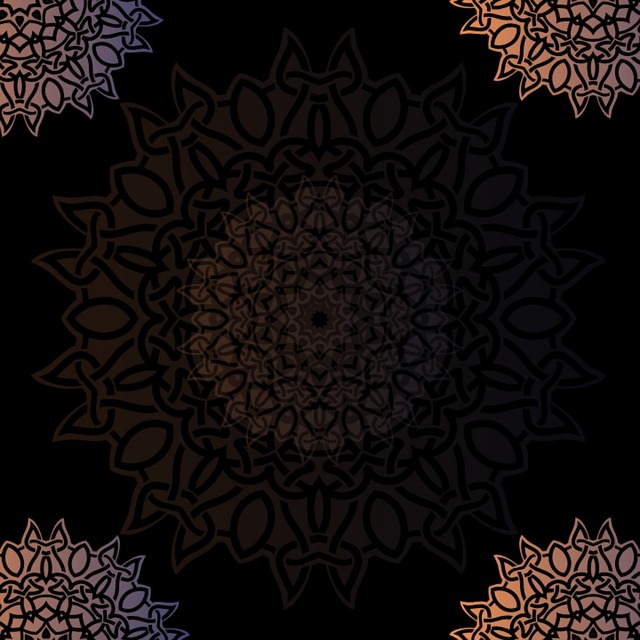

「アラベスク」とは超簡単に説明すると、「アラビア風」という意味です。

「この曲のどこが?」という声が聞こえてきそうですが、その答えは「アラビア風の曲線をイメージして作曲された」というのが一般的

つる草模様のような、植物が絡み合った図柄がアラビア風で

たとえば、こんなのとか↓

こんな↓感じの模様をイメージしてもらえるとわかりやすいと思います

こうした幾何学的模様を楽譜に反映させたのが「アラベスク」です。

気になる難易度は?ピアノ初心はには難しい?

多くの方が気になるのが、作品の難易度ではないでしょうか。

毎度のことながら、全音ピアノピースでを見てみると、難易度「C」となっているので、中級程度のレベルが必要とされます。

そのため、まったくの初心者の方には難しい作品です。

でも、コツコツと練習すれば5年くらいで弾けるようになるハズ。

小学校低学年から習い始めている子であれば、5年生か6年生の頃には弾けるようになっているでしょう。

とはいえ、『アラベスク』についても弾く人によって、「それほど難しくない」や「そんなに簡単ではない」と意見はさまざまです。

技術的な観点から言うと、「それほど難しくない」というのが筆者の感想かなと。

でも、音楽としての「表現の部分」はかなり難易度高しと感じています。

技術的な側面に絞れば、チェルニー30番、40番を数曲弾きこなせるようであれば、

挑戦できるかな〜という印象です。

ただ、チェルニーの練習曲は伝統的なドイツ音楽。

なので、右手の3連符と左手の8分音符のバランスを正確に保つには、最初は苦労するかもしれません。

簡単な演奏のポイント

まずは徹底的に片手練習から。

『アラベスク』は片手ずつだとそんなに難しくないんです(ホントに)。

なので、じっくりと、そしてゆっくりと指番号と楽譜記号を確認しながら練習してください。

アルペジオが美しい作品なので、左手のメロディラインはとくに意識しながら練習すると良いでしょう。

で、難しいのがここから・・・。

両手で合わせようとすると、なかなか綺麗に音がならないんです。

タイミングがずれたり、左右の音がずれたり・・・。

両手で弾く場合は、正確なリズムで弾くことを心がけて、徐々にスピードをあげるようにしてみてください。

最初から自分勝手に練習すると、あとからの修正が結構大変になります。

そして、音の響きあいを作ることを大切にしてみてください。

『アラベスク』の聴きどころ

作品内容も少しだけ紹介します。

『2つのアラベスク』は、印象派ドビュッシーを代表する作品ですが、その内容は、グリーグやフォーレ、マスネといったロマン派音楽の影響が強く見られます。

全体で3部形式で構成されていて、優雅な分散和音が用いられているのが特徴です。

3部形式の内訳は以下の通りとなっています。

第1〜38小節までが第1部、第39〜70小節が第2部、そして第71〜107小節までが第3部です。

上述したように、ドビュッシー作品の醍醐味は「音の響き」です。

上へ下へと展開するアルペジオと、それぞれの音の共鳴が、『アラベスク』の持つ美しさの最大の魅力とも言えるでしょう。

まさに、印象派の絵画のような淡い色彩が目に浮かぶ作品です。

演奏動画の紹介

まだまだ弾けるレベルではないと感じている方でも、実際に演奏動画を見るだけでも勉強になります。

ということで、今回は筆者がおすすめする演奏どうがいくつか紹介します。

演奏テクニックはもとより、「演奏者による解釈や表現の違い」に注目すると、より楽しくピアノに取り組めると思いますよ!

前回も 紹介させていただいた、CANACANA familyさんの演奏です。

真上から撮影されているので、指使いや演奏のポイントがわかりやすいと思います。

こちらはwii iamsさんのゆっくり演奏解説動画です。

今まさに『アラベスク』に取り組んでいる方にとって参考になるハズです。

このスピードでも速いと感じる方は、もちろんもっとゆっくりでもOKです。

Piano Spaceによる、じっくり解説動画です。

細かい部分も解説してくれているので、何度も見てみると良いでしょう。

そして最後はなんと!!

ドビュッシー本人の演奏です。

作曲者自身は、この作品をどのように表現したのでしょうか・・・。

詳細はご自身で確かめてみてください。

「アラベスク」は49:54〜(動画内にタイムスタンプがあります)。

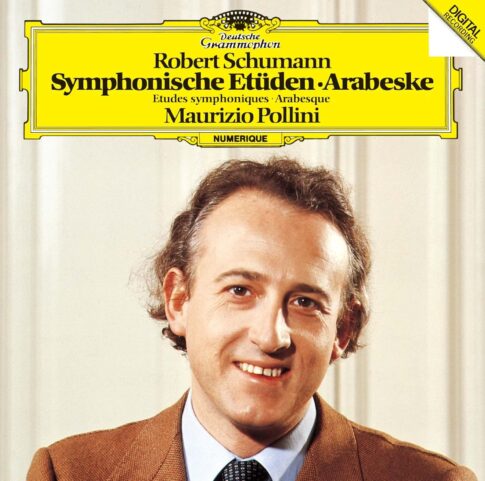

シューマンの「アラベスク」と比較するのも面白いです。

まとめ

気がついたドビュッシーシリーズも4本になっていました。

これからは、個別の作品紹介や解説も少しずつ増やしていこうかと思います。

20世紀のクラシック音楽において、最大の功労者とも言われるドビュッシー。

このシリーズを機会に、ぜひ印象派音楽の世界に触れてみてください!