この記事ではラヴェル作曲「ボロディン風に」の難易度を解説します。

正直、ラヴェルのピアノ曲はどれも激ムズ・・・。

でもこの作品なら、ラヴェル作品最初の1曲としておすすめできます。

とはいえ、「どの程度のレベルで弾けるの?」「自分にも弾けるかな?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、ラヴェル作曲「ボロディン風に」の難易度を解説します。

さらにこの曲をより魅力的に、そして効率的に弾くための具体的な練習法やコツをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

各見出し下に模範動画を紹介しています。練習の参考にしてみてください。

また、関連記事をお読みいただくと、より理解が深まりますよ!

筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノに触れています。

ラヴェル作曲「ボロディン風に」とは?楽曲の基本情報と魅力

出典:YouTube:銀ちゃんねる様より

難易度解説の前にちょっとだけ寄り道を・・・。ラヴェルについて解説しますね。

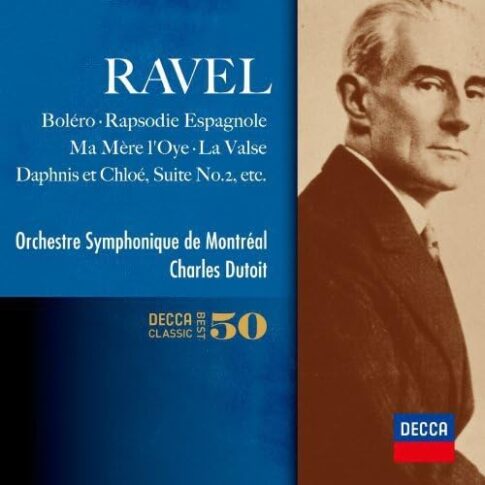

モーリス・ラヴェル(1875-1937)は、フランスを代表する作曲家の一人。色彩豊かなオーケストレーションや精緻なピアノ作品で知られ、『ボレロ』や『水の戯れ』など、世界中で愛される名曲を数多く生み出しました。

また、編曲家としても優れており、その絶妙なアレンジメントから「スイスの時計師」と称されています。

さて。「ボロディン風に」(À la manière de Borodine)は、ラヴェルが1913年に作曲(1914年出版)したピアノ小品集『…風に(À la manière de…)』の中の一曲。

A・カゼッラという人物の依頼で作曲されました。

他にもシャブリエ風、エマニュエル・シャブリエ風(後に撤回)などが含まれていましたが、最終的にこの「ボロディン風に」と「シャブリエ風」の2曲が世に出されました。

その名の通りロシアの作曲家アレクサンドル・ボロディン(1833-1887)へのオマージュとして書かれ、ボロディンの特徴である東洋的な旋律や豊かな和声、力強いリズムなどが、ラヴェルの洗練された語法を通して描かれています。

2分程度の非常に短い作品ですが、ラヴェルならではの繊細な響きと、ボロディンへの敬意が融合した、非常に魅力的な一曲と言えるでしょう。

ラヴェルついてのより詳しいこちらです。

ラヴェルが尊敬した作曲家:アレクサンドル・ボロディンとは

「ダッタン人の踊り」:出典:YouTube

アレクサンドル・ボロディンは、医師であり化学者でもあった異色の経歴を持つロシアの作曲家です。本業の他に作曲活動を行いながら「ロシアの五人組」と呼ばれる国民楽派の作曲家グループの一員として、ロシア独自の音楽の確立に貢献しました。

どっちかと言うと科学者(化学者)です。

オペラ『イーゴリ公』の中の『だったん人の踊り』、交響曲第2番『勇士』、『中央アジアの草原にて』などが有名ですね。ボロディンの音楽は、壮大なスケール、異国情緒溢れる旋律、豊かな色彩感、そして力強いリズムが特徴です。

ラヴェルはボロディンの音楽を深く敬愛しており、「ボロディン風に」は、ボロディンのオリエンタルなエッセンスをラヴェル自身のフィルターを通して昇華させた作品と言えます。

この曲を弾く前にボロディンの代表曲を聴いてみるのも、面白いと思いますよ!

【結論】「ボロディン風に」の難易度はズバリ「中級程度」!

出典:YouTube

ということで。「ボロディン風に」の難易度について結論からお伝えしますね。

実体験も含めて言うと、本作の難易度は中級程度(そんなに難しくない寄りの)だと思います。

全音ピアノピースに楽譜はありませんが、もしあるとすれば「B」〜「C」難易度程度でしょう(多分)。

具体的には、ソナチネアルバム程度をある程度弾けるようになった方なら弾けるはずです。

発表会の選曲にも良いかもしれません。

ただし、ラヴェルならではの複雑なリズムや独特の和声感、表現力が求められるので、中級の中でもしっかりとした技術と音楽的な理解が必要とされる部類かなと。

もちろん、他の作品にも言えますが・・・。

まったくの初心者の方には少しハードルが高いかもしれませんが、日々の基礎練習をしっかり行い、根気強く取り組めば、十分に挑戦可能な難易度の作品です。

ヤマハのぷりんと楽譜なら、弾きたい作品をレベル別で購入できますよ!

「ボロディン風に」の難易度を徹底分析!技術的に難しいポイント3選

単に「中級程度」と言われても困りますよね。

なので、次に「ボロディン風に」を中級程度の難易度にしている、具体的な技術的なポイントを見ていきましょう。ここでは特に重要ないくつかの点を3つに絞って解説します。

1. 速さと正確性を両立させる指の訓練

2. 広い音域での跳躍とミスタッチ防止

3. 複雑な和音と重音の響かせ方

1つずつざっくりと解説します。

1. 速さと正確性を両立させる指の訓練

短いながらも、速いテンポのパッセージがいくつか出てくる本作。なので、特に中間部では、情熱的な雰囲気を出すために指が速く正確に動く必要があります。指を速く動かすだけでなく、一つ一つの音をクリアに!

2. 広い音域での跳躍とミスタッチ防止

音域が結構広く、跳躍が結構登場します。左手の伴奏形などで、鍵盤を見ずに正確な位置に手を移動させるのが難しいかもです。跳躍後の着地で力が入ってしまうと、次の音やフレーズに繋がりにくくなるため、跳躍後も脱力を維持することが重要です。

3. 複雑な和音と重音の響かせ方

ラヴェルの難しさは和声の複雑さ。それは「ボロディン風に」でも同じで、独特の響きを持つ和音や重音が多く使われています。これらの和音を、ただ同時に押さえるだけでなく、それぞれの音のバランスを意識しながら、内声部をどのように響かせるかが求められます。

「ボロディン風に」の難易度を徹底分析!音楽的に難しいポイント3選

出典:YouTube

技術的な側面に加えて、「ボロディン風に」の難易度を上げる要因として、音楽的な表現の難しさも挙げられます。ここでは、特に重要な3つのポイントに焦点を当てます。

1. ラヴェルらしい音色と表現の追求

ラヴェルの音楽は、その透明感、色彩感、そして洗練された響きが特徴です。「ボロディン風に」を弾く上でも、ただ楽譜通りの音を出すだけでなく、ラヴェル独特のデリケートな音色を作り出すことが求められます。柔らかいピアニッシモ、輝かしいフォルテ、そしてその間の微妙なグラデーションを表現するには、指先のタッチやペダリングを細やかにコントロールする技術が必要です。

2. フレージングと歌わせ方の工夫

この曲には、叙情的な美しい旋律が流れます。このメロディーラインを、息長く、そして情感豊かに歌わせることが、曲の魅力を引き出す上で非常に重要です。どこでフレーズを区切るか、どのようにクレッシェンドやデクレッシェンドをつけるかなど、音楽的な感性とフレージングのセンスが問われます。

3. 異国情緒と叙情性の表現

「ボロディン風に」は、ボロディンへのオマージュとして、異国的な雰囲気と叙情的な旋律が融合した楽曲です。これらの要素をどのように解釈し、表現に落とし込むかを考えるかが大切。物語を語るように、情感豊かに演奏することを意識してみましょう!

「ボロディン風に」を弾くための効果的な練習法3選

出典:YouTube

「ボロディン風に」の難易度を乗り越え、スムーズに演奏するための効果的な練習法をご紹介します。

1. 超スローテンポでの正確な反復練習

どんなに難しいパッセージも、最初は超スローテンポで練習するのが基本。一音一音、楽譜通りに正確な音価、リズム、そして音の立ち上がりと消え際を意識して弾きましょう。ゆっくり弾くことで、指の動き、体の使い方、そして音がどのように響いているかを確認できます。

それほどテンポが速い作品ではないので、無理せずゆっくりと。

2. 部分練習とリズム練習の徹底

曲全体を通して練習するだけでなく、苦手な箇所や技術的に難しいパッセージを抜き出して集中的に練習しましょう。片手ずつ練習したり、数小節単位で区切って完璧になるまで繰り返したりします。さまざまなリズムパターンで練習すると効果的です。

リズム練習は、ハノンなどでも練習できます。

3. 脱力と指の独立を意識した練習

「ボロディン風に」を美しく響かせるためには、脱力が不可欠です。肩や腕、手首の力を抜き、指の重みで鍵盤を押す感覚を掴む練習をしましょう。また、各指が独立してスムーズに動くように、ハノンやピシュナなどの指の練習曲も並行して行うと良いと思います。

「ボロディン風に」をより魅力的に!演奏の「コツ」3選

出典:Youtube

技術的な正確さに加えて、「ボロディン風に」を聴き手に感動を与える演奏にするための音楽的なコツをご紹介します。

1. 原曲(ボロディン)やラヴェルの他の曲を聴く

「ボロディン風に」は、ラヴェルがボロディンに敬意を表して書いた曲です。ボロディンの交響曲や弦楽四重奏曲、オペラなどを聴いて、彼の音楽が持つ雰囲気や特徴を理解することは、ラヴェルがこの曲に込めた意図を読み解く手助けになります。また、ラヴェルの他のピアノ曲(例:「亡き王女のためのパヴァーヌ」「ソナチネ」など)を聴くことで、ラヴェル自身の音楽語法や響きに対する感覚を養うことができますよ!

2. ペダリングで響きをコントロールする

ラヴェルの音楽においても、ペダリングは重要な要素。「ボロディン風に」でも、ペダルを効果的に使うことで、美しい響きや色彩感、そして空間的な広がりを表現することができます。

楽譜に書かれたペダル記号はあくまで目安と考え、自分の耳で判断しながら最適なペダリングを見つけましょう。

3. 曲の背景やイメージを大切にする

この曲は、ラヴェルが抱いたボロディンの音楽やロシアへのイメージを音にしたものです。演奏する際には、単なる抽象的な音楽として捉えるのではなく、「ロシアの風景」「異国の物語」「叙情的な歌」など、自分なりのイメージを持つことが大切。

ボロディンの代表曲解説はこちらです。

ラヴェル作「ボロディン風に」:おすすめ楽譜紹介

出典:YouTube:でぐのピアノ様より

最後に「ボロディン風に」の楽譜を紹介しますね。いろいろ探してみましたものの、本作1曲だけで販売しているのもは見当たりませんでした(上で紹介したぷりんと楽譜ならありますが)。

多くは作品集の中の1曲として収録されているようです。リンクはアマゾンに飛びます。

実用版 ラヴェルピアノ作品全集 5 小品集

グロテスクなセレナード、古風なメヌエットなどと同時収録。

春秋社:ラヴェル全集[2]: 夜のガスパール クープランの墓 他

無料楽譜(IMSLP)からも入手できます

著作権の切れたパブリック・ドメインであるIMSLPから無料ダウンロードも可能です。

ですが、解説や運指などが記されていないため、使いにくいかもしれません。

とりあえず楽譜を見てみたい方におすすめ。

IMSLP「ボロディン風に」無料楽譜ダウンロードはこちらから。

【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!

ここまでお読みいただいた方の中には、「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。

もちろん、幼児からシニアまでの全世代向け。

期間限定キャンペーン中の教室もありますので、期限が切れる前に忘れずにチェックしてください!

ラヴェル作「ボロディン風に」の難易度解説:まとめ

ラヴェル作曲「ボロディン風に」の難易度は、中級程度であり、ソナチネレベル以降の方にとって、挑戦しがいのある魅力的な一曲です。

速いパッセージ、広い跳躍、複雑な和音といった技術的な課題に加え、ラヴェルらしい音色や表現、異国情緒と叙情性の表現といった音楽的な課題も含まれており、単に音を並べるだけではない深みが求められます。

「ボロディン風に」は、演奏技術だけでなく、音楽的な表現力や解釈力も同時に磨くことができる素晴らしい楽曲。練習は簡単ではないかもしれませんが、その分、弾きこなせた時の達成感はひとしおものです!

この記事を参考に、ぜひチャレンジしてみてくださいね!