この記事では、カール・マリア・フォン・ウェーバーのピアノ曲『舞踏への勧誘』のついて紹介します。

ピアノを習っている方、あるいは習っていた方にとってはお馴染みの作品だと思いますが、タイトルをご存じない方でも、きっと一度は聴いたことのある名曲です。

なので、聴いてみれば「どこかで聴いたことある!」となるはずです。

ロマン派らしい情緒溢れる優雅な作品で、ピアノ曲だけでなく管弦楽曲版もしばしば演奏されています。

また、ピアノの発表会の常連曲であり、練習されている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、『舞踏への勧誘』について簡単に解説し、難易度や無料楽譜も紹介します。

いつも通りのざっくり解説ですので、気軽に最後までお読みいただければ幸いです。

『舞踏への勧誘』の解説

『舞踏への勧誘』演奏:横内愛弓さん

ウェーバーの代表曲であるばかりでなく、ピアノの名曲としても多くの聴衆に親しまれている『舞踏への勧誘』。

ピアノ学習者の方にとっては、一度は弾いてみたい作品ではないでしょうか。

とはいえ、誰しも気になるのが「難易度」ですよね。

そこで以下では、作品の難易度や「どの程度の過程であれば挑戦できるか」ということも踏まえて解説します。

とその前に、作曲者のウェーバーについておさらいしておきましょう。

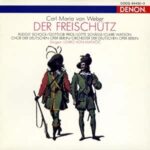

カール・マリア・フォン・ウェーバーについて

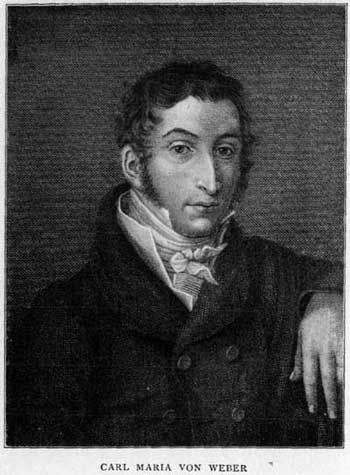

ウェーバーの肖像

カール・マリア・フォン・ウェーバー(1786-1826)は、ドイツの作曲家、指揮者、ピアニストです。

ロマン派音楽の先駆者として知られ、ドイツ・ロマン派オペラの発展に大きく貢献した人物。

代表作には、オペラ『魔弾の射手』があり、ドイツ国民オペラの。

その他、『オベロン』『エウリアンテ』などのオペラや、クラリネット協奏曲、ピアノ協奏曲などの作曲者としても有名です。

ウェーバーの音楽は、民族的要素や自然描写を取り入れた独特の様式が特徴で、後のワーグナーやマーラーといったさまざまな作曲家たちに影響を与えました。

また、オーケストレーションの革新者としても評価され、管楽器の表現力を広げたのもウェーバーの大きな功績と言えるでしょう。

結核により39歳という若さでこの世を去ったウェーバーですが、ロマン派音楽の発展に重要な役割を果たし、ドイツ音楽の伝統を築いた作曲家として音楽史に名を残しています。

ウェーバーの人生についてはこちらの記事をご参照ください👇

ピアノ曲『舞踏への勧誘』の解説

本作はウェーバーが1819年に作曲したピアノ独奏のための華麗なロンドとして知られています。オペラ『魔弾の射手』と並行して書かれ、「ロンド・ブリランテ」という副題が付けられました。

変ニ長調で書かれたこの曲は、初めて作られたコンサート・ワルツとして音楽史に名を残しています。

なので、踊るためというよりは、聴くためのワルツという感じですね。

演奏時間は約9~10分。

曲の構成

緩やかな序奏から始まり、軽快なワルツの主題へと展開します。

途中、速い部分や高揚した音階パッセージを挟みながら、ワルツの主題が繰り返されます。

興味深いのは、盛り上がった終結部の後に静かなコーダで締めくくられる点です。

この構成により、聴衆はしばしば偽の結末に拍手を送ってしまうという面白い現象が起こります。

『舞踏への勧誘』は、若い男性が女性にダンスを申し込むところから始まり、二人が舞踏会場を回り、最後に丁寧に別れるまでの物語を音楽で表現しています。

この作品により、ウェーバーは「ウィンナ・ワルツの祖」とも呼ばれるようになりました。

本作は、多くの音楽家に影響を与えており、1841年にはベルリオーズがパリ・オペラ座の依頼で管弦楽版を編曲しています。

また、1905年にはレオポルド・ゴドフスキーが対位法的な編曲を行い、フェルッチョ・ブゾーニに献呈しました。

多くの音楽家たちに愛されている

この作品は、フランツ・リストやフレデリック・ショパンをはじめ、多くのピアニストがレパートリーとしていたとのこと。

また20世紀に入っても、アルトゥール・シュナーベルやアルフレッド・コルトーといった往年の名手から、現代のスティーヴン・ハフやジャン=フランソワ・ハイサーまで、数多くのピアニストが録音を残しています。

そして「舞踏への勧誘」の影響力は現代にまで及んでおり、2003年のウィーンフィル・ニューイヤーコンサートでも演奏されています。

本作は、ロマン派音楽の幕開けを告げると同時に、後のウィンナ・ワルツの発展にも大きな影響を与えたと言えるでしょう。

ベルリオーズによる管弦楽版も素晴らしい!

管弦楽版

作曲家ベルリオーズは、ウェーバーを心から敬愛していたそうです。

オペラ『魔弾の射手』のパリ上演の成功は、ベルリオーズの働きかけによって成功したといっても過言ではないでしょう。

そんな彼は『舞踏への勧誘』を管弦楽版に編曲し、現在でもコンサート・レパートリーの定番として、多くのコンサートで演奏されています。

なお、あまりにもウェーバーを尊敬していたベルリオーズは、「自分が編曲することで、ウェーバーに失礼にあたるのではないか」と心配し、なかなか編曲が進まなかったそうですよ。

そのほか、1911年にはロシアのバレエ団バレエ・リュスにより、「薔薇の精」という曲名でバレエとして上演されています。

ピアノ版『舞踏への勧誘』の難易度は?

ちょっと前置きが長くなりました・・・。

ピアノ学習者の方の中には、この曲にチャレンジしてみようと考えている方も多いと思います。

そこで気になるのが、やはり難易度ですよね。

『舞踏への勧誘』の難易度や演奏する目安を調べてみたので紹介します。

中級レベル以上のテクニックが必要

上の楽譜付き演奏動画を見ていただくとお分かりのように、『舞踏への勧誘』を演奏するには、かなりのピアノテクニックが必要なのがお分かりいただけると思います。

具体的に見てみると、全音ピアノピースのランクだと「D」ランク。

「D」ランクだと中級〜上級レベルの技術が必要となります。

もちろん、必ずしも正しいとは言いませんが、目安として覚えておくと良いでしょう。

もちろん、一概に「同じレベル」ではありませんので、目安として参考にしてください。

また、カリキュラムの目安だと、チェルニー40番をしっかり弾けるレベルは必要です。

ドレミ楽譜出版社では、グレードCに分類されています。

以下のポイントに注意しながら、ゆっくりと練習してみましょう。

・左手の和音を均等に

・左手の跳躍が多いので、正確に弾けるように

・アルペジオで指が回らないようにする

・装飾音符はハッキリと

などなど

『舞踏への勧誘』の無料楽譜

パブリック・ドメイン(知的財産権切れ)から『舞踏への勧誘』の無料楽譜が入手可能です。

こちらのページに移行していただき、画面右にある「楽譜ダウンロード」から、ご使用のパソコンやタブレット、スマートフォンにダウンロードできます。

タブレットの場合はそのまま画面に出して使えますし、紙ベースで使用したい場合は、ダウンロード後、お近くのコンビニでプリントアウトしてください※。

なお、利用にはコンビニ専用のアプリが必要です。

『舞踏への勧誘』の難易度:まとめ

ということで、ざっくりとではありますが『舞踏への勧誘』について紹介しました。

物語性があって、とても華やかな作品なので、ぜひ、たくさん練習して素敵な演奏を響かせてくださいね!

また関連CDや楽譜一覧は👇から閲覧できます。

ほかの「D」ランクを見てみると、

・シューベルト「即興曲」

・モーツァルト「きらきら星変奏曲」

・ショパン「華麗なる大円舞曲」

・ラフマニノフ「前奏曲 嬰ハ短調」

・メンデルスゾーン「春の歌」

などがあります。