グスタフ・マーラー記事3作目は『アダージェット』の紹介です。

マーラーが生み出した作品の中でも、もっとも人気がある1曲で、

ルキノ・ビスコンティー監督の『ヴェニスに死す』で使用されたことで、人気に火がつきました。

とはいえ、この作品を聴いたことがない方も多いと思います。

そもそも「マーラーの作品自体」を1度も聴いたことがない人も少なくないはずです。

なので、この記事を通してひとまず、グスタフ・マーラーについて知っていただき、マーラーの作品を聴くきっかけになれば幸いです。

ちなみに、この記事でマーラー編は完結です。

関連記事にご興味がある方はこちらもお読みいただくと、ほんのちょっとだけ知識が深まります!

アダージェットは「交響曲第5番」の第4楽章のこと

「アダージェット」として単独で演奏される機会の多い本作。

しかし本来はマーラーが1902年に作曲した『交響曲第5番』の第4楽章のことを言います。

『交響曲第5番』について

巨大なオーケストレーションの手法を完成させたマーラー。

マーラーは生涯にわたり、交響曲と歌曲の作曲に力を注ぎました。

『交響曲第1番「巨人」』や『交響曲第2番「復活」』、『大地の歌』などさまざまな名曲を作曲し、後世の音楽に絶大な影響を及ぼしています。

そのなかでも特に人気が高いのが『交響曲第5番』です。

本作は1901年から1902年にかけて作曲され、全5楽章で構成されています。

第4楽章に「アダージェット」のタイトルが付けられていますが、5楽章すべてに標題(というか指示)がつけられています。↓

人生の早くから指揮者として成功していたマーラーですが、本作はウィーン時代に書かれた「絶頂期」の頃の作品と目されています。

また、作品が完成した1902年は妻アルマと結婚した時期でもあり、公私ともに人生の最高潮とも言える時代でした。

「アダージェット」について

「アダージェット」というタイトルで知られる本作ですが、この「アダージェット」とは本来はテンポを意味する音楽用語です。

その意味は「非常に遅く」。

作品を聴いていただくとわかると思いますが、とても緩やかで、人間の情緒の波を表すような作品となっています。

冒頭のハープと弦楽器のみのフレーズは、静寂に包まれながらもこの上なく美しく「愛の楽章」とも称されています。

しかし実はマーラーは、当初は『交響曲第5番』に「アダージェット」を入れる予定はなかったそうです。

ではなぜ、この作品に入れたのか。

それは、マーラーが一目惚れした運命の女性アルマへのラブレターの代わりだと言われています。

アルマと出会ったのは1901年、そして翌年には19歳差の年齢差をもろともせず、

2人は結婚発表。

マーラーのこの上ない喜びが「アダージェット」を作曲する動機となったと言われています。

実際、マーラーが信頼を置いていた指揮者メンデルベルクは、

アダージェットのスコアに「これはマーラーがアルマに宛てた愛の証である」と書き込んだそうです。

その一方で、作品中盤では不協和音を用いた心をかき乱すようなメロディーが展開します。

この理由については諸説ありますが、一説によれば、幸せの絶頂の中にあったマーラーの「愛する人との別れへの不安」や、「死への恐怖」が表現されているとするものもあります。

『アダージェット』の魅力や難易度は?

一度聴いたら、忘れられない美しさを持つ『アダージェット』。

本作には、マーラーの持ちうる全ての愛が込められていることがわかります。

ここではそんな『アダージェット』の魅力や演奏の難易度を見てみましょう。

『アダージェット』の魅力

本作の魅力は、なんといっても聴衆に訴えかかける表情豊かな情熱的な旋律と厚みのあるオーケストレーションです。

楽章全体にわたって、激しい感情が音楽を通じて伝わり、特に、弦楽器の情熱的な旋律や木管楽器の歌心あるフレーズは、一度聴いたら忘れられないほどのインパクト間違いなしです。

また、美しい旋律も魅力。マーラーが織りなす和声は、独自の旋律感覚と和声の変化を多様し、深い感動を呼び起こします。

『アダージェット』では、劇的なクレッシェンド(音が少しずつ大きくなる)が登場しましが、これはマーラーの内省と喜び、そして愛を失うことへの恐怖が融合した、複雑な感情を表現しています(筆者的に)。

マーラーの作品は「長い!そして難しい!」

と敬遠されがちですが、この作品を聴くだけでも、内面の美しさを知ることができると思います。

他にも優れたものがありますが、マーラーを聴いたことのない人にとって、「アダージェット」は最適な入門曲と言えるでしょう。

名作映画で使用された

「愛の楽章」と称される本作ですが、この作品がより一層中注目を集めたきっかけは、ルキノ・ヴィスコンティー監督の映画「ヴェニスに死す」で使用されてからと言われています。

『ヴェニスに死す』とは『魔の山』などで知られる、ドイツの作家トーマス・マンの作品で、世界的名著として現在も読み継がれています。

映画が公開されたのは、1971年。

「アダージェット」の静謐とした世界観が、映画の世界観をより引き立てています。

当ブログを読まれる方は、芸術に関心が高い方が多いと思いますので、原作の『ヴェニスに死す』と映画も併せてご覧になると良いでしょう。

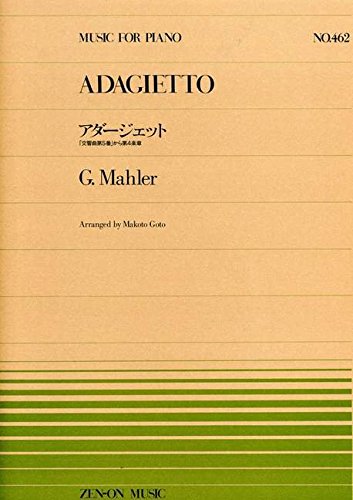

ピアノ版「アダージェット」の難易度は?

重厚なオーケストレーションが魅力の本作ですが、ピアノアレンジ版も出版されています。

なかには「こんな美しい曲をピアノで弾いてみたい!」

と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ピアノ難易度を調べてみると、全音ピアノピースでは難易度「C」(中級程度)とされています。

また、ヤマハ・「ぷりんと楽譜」でも中級と紹介されているようです。

筆者自身も随分前に演奏しました。

全体として穏やかでゆっくりとした曲なので、「そんなに難易度は高くないかな」というのが正直な感想です(技術的にです)。

ソナチネを練習しているかたなら、それほど苦しむことなく演奏できるでしょう。

でも、バイエル下巻修了では少し難しいかもしれません。

いずれにしても、この作品が気に入った方は、

ぜひチャレンジしてみてください。

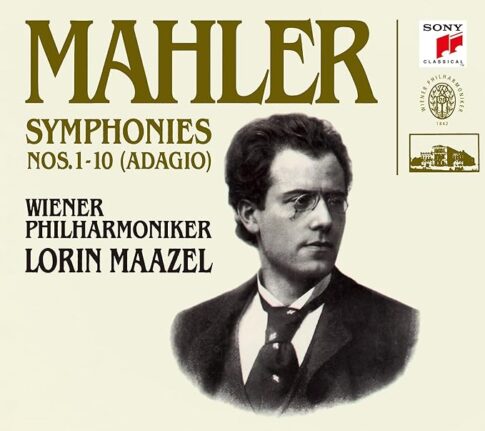

『アダージェット』聴き比べ

演奏家によって、作品の表情は本当にさまざまです。

今回は『アダージェット』の聴き比べと紹介してみましょう。

カラヤン指揮

帝王カラヤンの演奏です。

冒頭の静寂に包まれたメロディーが、うっすらと体に溶け込むような演奏です。

静寂と魂の混沌が見事に表現された名演だと思います。

バーンスタイン指揮

次はレナード・バーンスタインの指揮です。

『アダージェット』は49分10秒〜

バーンスタインの指揮の先生はブルーノ・ワルター。

そしてワルターの先生がマーラーという系譜になっています。

カラヤンの指揮と比べて、いかがでしょうか?

シモノフ指揮

3つ目はユーリ・シモノフ指揮です。

カラヤンやバーンスタインの指揮と比べて、「明るい」のがわかると思います。

なんというか、マーラーの喜びに満ちた心が全面に出てるような・・・。

そんな暖かい演奏です。

ピアノ版アダージェット

最後にピアノ版も紹介しておきます。

ピアノ版も美しいですよね。

こんな作品をみんなの前で演奏できたら・・・。

注目されること間違いなしです!

アダージェットの難易度解説:まとめ

今回はマーラーの名曲『アダージェット』を紹介しました。彼の作品を通して、ロマン派の音楽をもう一度聴いてみるのも楽しいかもしれません。

【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心!おすすめ音楽教室6選!

「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方に向けて書きました。

・第1楽章「葬送行進曲」

・第2楽章 嵐のように荒々しく動いて、最大の激しさで

・第3楽章「スケルツォ」

・第4楽章「アダージェット」

・第5楽章「ロンド・フィナーレ」