「ピアノの旧約聖書」とも称されるJ.S.バッハの鍵盤作品。その中でも、優雅で親しみやすい魅力から多くのピアノ学習者に愛されているのが「フランス組曲」です。

この記事では、そんな方のために、バッハのフランス組曲全6曲を難易度順に比較しながら解説します。

曲の概要からイギリス組曲との違い、記事の後半では無料で楽譜を入手する方法まで、知りたい情報を網羅しました。ぜひ、あなたにぴったりの一曲を見つける参考にしてください。

筆者は3歳からピアノを開始。「フランス組曲」は確か中学生くらいでやりました。でも、当時は退屈でぜんぜん進まなかった苦い記憶が蘇ります・・・。

J.S.バッハについて

いつものように、難易度解説の前に、ちょっとだけ寄り道を・・・。バッハについて解説しますね。

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685-1750)は、音楽の歴史において最も重要な作曲家の一人であり、「音楽の父」とも呼ばれています。彼が生きたバロック時代の音楽様式を完成させ、その後のモーツァルトやベートーヴェンなど、多くの音楽家に計り知れない影響を与えました。

とくに、複数の独立した旋律を同時に奏でる「対位法(ポリフォニー)」の技術は精緻を極め、彼の鍵盤音楽はピアニストにとって、技術と音楽性の両方を磨くための必須のレパートリーとされています。

バッハについての詳しい解説は、こちらの記事に書いています。この記事を読了後に、ぜひ参考にしてください!

フランス組曲の概要

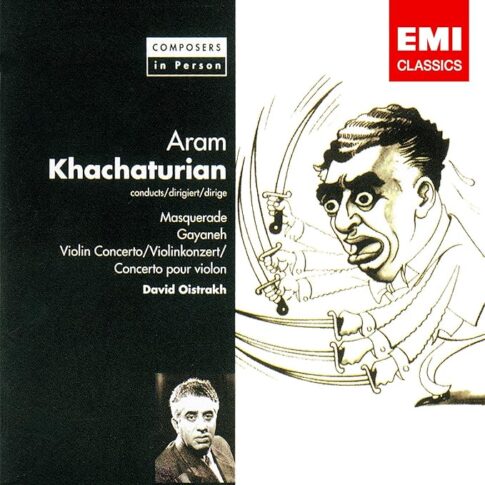

出典:YouTube:車田和寿‐音楽に寄せて様より

バッハの「フランス組曲」(BWV 812–817)は、彼がケーテンの宮廷楽長を務めていた1722年から1725年頃に作曲された、チェンバロなどの鍵盤楽器のための組曲集です。

フランス組曲作曲の背景と「アンナ・マグダレーナの音楽帳」

この組曲が書かれたのは、バッハが最初の妻を亡くし、歌手であったアンナ・マグダレーナと再婚した時期と重なります。

最初の5曲は、妻アンナへの音楽の贈り物として編まれた「アンナ・マグダレーナ・バッハのための音楽帳」に書き込まれました。

このことからも、フランス組曲が大規模な演奏会のためではなく、家庭内で楽しみ、教育的な目的も兼ねて作られた、親密な性格を持つ作品であることがうかがえますね。

「フランス組曲」の名前の由来と版による違い

意外なことに、「フランス組曲」という名前はバッハ自身が付けたものではありません。バッハの死後、その優雅で洗練された作風が「フランス的」と捉えられ、弟子たちの間で定着した呼称です。

また、バッハによる自筆の清書譜が現存しないため、弟子たちの筆写譜をもとに楽譜が出版されています。

そのため、版によって装飾音の付け方などに違いが見られるのが特徴です。演奏する際は、どの版(ベーレンライター原典版やヘンレ版などが有名です)を選ぶというのも、解釈の楽しみの一つと言えるでしょう。

筆者は全音版でした。

フランス組曲とイギリス組曲との違いは?

バッハには「イギリス組曲」というもう一つの有名な組曲集があります。両者の主な違いは以下の通りです。

| フランス組曲 | イギリス組曲 | |

| 性格 | 優雅、軽やか、親密的 | 荘厳、大規模、技巧的 |

| 構成 | 前奏曲(プレリュード)がない | 全曲に大規模な前奏曲がある |

| 規模 | 比較的小規模でコンパクト | 比較的規模が大きく、演奏時間も長い |

| 難易度 | 比較的易しい曲も含まれる | 全体的に難易度が高い |

簡潔に言えば、フランス組曲はよりプライベートで学習者に優しい性格、イギリス組曲はより演奏会向けで本格的な性格を持つと言えますね。

各舞曲の特徴まとめ【バロック組曲の基本】

バッハのフランス組曲は、さまざまな舞曲(ダンス)を集めた「組曲」の形式で書かれています。

それぞれの楽章には異なる性格があり、舞曲のリズムや表現を理解することが、演奏の第一歩!

「用語の意味がわからない〜〜」という方のために、ざっくりとまとめました。

| 舞曲名 | 特徴 |

|---|---|

| アルマンド(Allemande) | ゆったりした4拍子の舞曲。穏やかで流れるような旋律が特徴。バッハの組曲では冒頭に置かれることが多い。 |

| クーラント(Courante) | 軽快な3拍子の舞曲。フランス風はエレガントに、イタリア風はより速く跳ねるようなリズムで書かれる。 |

| サラバンド(Sarabande) | ゆっくりしたテンポの荘重な舞曲。感情豊かで装飾音も多く、深い表現力が求められる。 |

| メヌエット(Menuet) | フランス起源の優雅な3拍子舞曲。宮廷舞踏に由来し、軽やかな品格が漂う。 |

| ガヴォット(Gavotte) | 明るく跳ねる2拍子の舞曲。拍の頭を外して始まる(弱起)ことが多く、活発で祝祭的な雰囲気をもつ。 |

| ジーグ(Gigue) | イギリスの民俗舞踊「ジグ(jig)」に由来する速い舞曲。複合拍子(6/8など)で、跳ねるようなリズムが特徴。 |

| エール(Air) | 舞曲ではないが、歌のように旋律的な性格をもつ楽章。叙情的で柔らかい表現が楽しめる。 |

| ブーレ(Bourrée) | フランスの民俗舞踊に由来する速めの2拍子舞曲。歯切れのよいリズムで活発な印象。 |

| ルール(Loure) | ゆるやかな3拍子で、重々しく揺れるようなリズムが特徴。優雅さと品のある表現が求められる。 |

これらを踏まえた上で、難易度解説にいってみましょう!

フランス組曲を難易度順に解説!

それでは、いよいよフランス組曲を難易度の易しい順に見ていきましょう。

一般的な評価に基づいた順番ですが、もちろん個人差はありますので、あくまで目安として参考にしてください。

しかも、筆者の実体験がかなり影響しているので、その旨もあらかじめご了承ください!

【難易度:★★☆☆☆】第2番 ハ短調 (Cm) BWV 813

優雅さと哀愁が交差する、親しみやすい一曲

フランス組曲への入門として最もおすすめなのがこの第2番です。短調の持つ切なさと、舞曲の軽やかさが絶妙にブレンドされています。特に「アルマンド」「エール」「メヌエット」は、バッハの対位法の美しさを学ぶのに最適です。

楽章構成: Allemande, Courante, Sarabande, Air, Menuet, Gigue

出典:YouTube

>>アマゾン:J.S.バッハ:フランス組曲(生産限定盤)(UHQCD):アシュケナージ

【難易度:★★☆☆☆】第4番 変ホ長調 (E♭) BWV 815

明るく開放的!祝祭的な響きが魅力

第2番と並んで演奏しやすい一曲。変ホ長調の持つ、晴れやかでポジティブなエネルギーに満ちています。スキップするような「ガヴォット」や快活な「ジーグ」は、弾いていて自然と心が躍るでしょう。美しい「サラバンド」の装飾音をいかに優雅に弾けるかがポイント!

シフ先生のバッハ、本当に素晴らしいです!

楽章構成: Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, Menuet, Air, Gigue

出典:YouTube

【難易度:★★★☆☆】第3番 ロ短調 (Bm) BWV 814

内省的で深い情緒を湛える、通好みの名曲

ここから少し難易度が上がります。ロ短調という深みのある調性で書かれ、派手さはないものの、聴くほどに味わいが増す作品です。物悲しくも美しい「サラバンド」は特に有名。複数の声部が織りなす和声の移ろいを丁寧に表現することが求められます。

動画はチェンバロ版です。趣の違いを楽しんでみてください!

楽章構成: Allemande, Courante, Sarabande, Anglaise, Menuet – Trio, Gigue

出典:YouTube

【難易度:★★★☆☆】第1番 ニ短調 (Dm) BWV 812

気高く厳粛な雰囲気を持つ、シリーズの幕開け

シリーズ最初の曲ですが、難易度は中級レベルです。ニ短調の持つ荘厳で気高い雰囲気が特徴。ポリフォニック(多声的)な書法が徹底されており、左右の手で独立したメロディを歌わせながら、全体の調和を保つ技術が必要です。

楽章構成: Allemande, Courante, Sarabande, Menuet I / Menuet II, Gigue

出典:YouTube

【難易度:★★★★☆】第5番 ト長調 (G) BWV 816

最も有名で華やか!光に満ちた傑作

全曲中、最も人気があり演奏機会も多い傑作です。ト長調の輝かしい響きに満ち、技巧的な「クーラント」や華麗な「ジーグ」など、聴き映えのする楽章が揃っています。音域が広く、素早い指の動きや跳躍が多いため、安定したテクニックが不可欠。この曲を弾きこなせれば、大きな自信になるでしょう。

楽章構成: Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, Bourrée, Loure, Gigue

出典:YouTube

【難易度:★★★★★】第6番 ホ長調 (E) BWV 817

洗練の極み。最高の技巧と音楽性が試される

フランス組曲の最難関にして、バッハの鍵盤音楽の到達点の一つ(言い過ぎかな)。ホ長調のまばゆい響きの中、全ての楽章で高度な技術と深い音楽性が要求されます。特に終曲の「ジーグ」は、両手が縦横無尽に駆け巡る圧巻の書法。まさに挑戦者のための、至高の一曲です。

楽章構成: Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, Polonaise, Bourrée, Menuet, Gigue

出典:YouTube

「フランス組曲」の楽譜を無料で手に入れるには?

バッハのようなクラシック音楽の多くは、作曲者の死後一定期間が経過し、著作権が消滅(パブリックドメイン化)しています。

そのため、IMSLP(国際楽譜ライブラリープロジェクト)というオンラインサイトで、フランス組曲の楽譜を無料でダウンロード可能です。さまざまな版の楽譜が揃っているので、ぜひ活用してみてください。

「フランス組曲」の無料ダウンロードはこちら!

「フランス組曲」難易度順の解説:まとめ

最後に、フランス組曲の難易度と学習のポイントをまとめます。

バッハに初めて取り組む方、イギリス組曲との違いを知りたい方、楽譜を探している方におすすめの内容です。

- 難易度の序列(易しい順)

- 第2番 ハ短調 (★★☆☆☆)

- 第4番 変ホ長調 (★★☆☆☆)

- 第3番 ロ短調 (★★★☆☆)

- 第1番 ニ短調 (★★★☆☆)

- 第5番 ト長調 (★★★★☆)

- 第6番 ホ長調 (★★★★★)

- 学習のポイント

- 入門には第2番か第4番が最適。 バッハの様式に慣れるのにピッタリです。

- 各舞曲の性格を理解しよう。 アルマンドは流れるように、クーラントは快活に、サラバンドは荘重に、ジーグは軽快に、といった特徴を知ると表現が豊かになります。

- 焦らず、片手ずつ練習しよう。 対位法の音楽では、まず左右それぞれの旋律の流れをしっかり掴むことが上達への近道です。

バッハのフランス組曲は、あなたのピアノライフを間違いなく豊かにしてくれる珠玉の作品集です。この記事と無料楽譜を手に、ぜひその美しい音楽の世界への扉を開いてみてください!