モーツァルトのピアノソナタ第14番 ハ短調 K.457は、劇的な表現と豊かな感情を持つ名作。

モーツァルトが短調で作曲した数少ないピアノソナタの一つであり、後のベートーヴェンにも影響を与えました。

この記事では、このソナタの解説や歴史的背景、楽章ごとの構成、演奏のポイント、そして難易度についてわかりやすく紹介します。

さらに、おすすめの演奏や楽譜もピックアップしているので、これから挑戦したい方も、すでに弾いている方もぜひ参考にしてください。

画像出典:アマゾン:モーツァルト:ピアノ・ソナタ集(第8番・第11番・第14番・第15番)

ポップスからクラシックまでいろんな曲を楽しむならこちら

ピアノソナタ14番の解説

モーツァルトのピアノ・ソナタ第14番 ハ短調 K.457は、1784年に作曲されました。

モーツァルト自身の作品目録には、完成日として1784年10月14日と記録されています。

このソナタは、ウィーンの出版人トーマス・フォン・トラットナーの妻であり、モーツァルトの弟子でもあったテレジア・フォン・トラットナーに献呈されました。

トラットナー夫妻は後にモーツァルトの子供たちの名付け親にもなった人物です。

本作は、モーツァルトがウィーンでフリーの音楽家として活動していた時期に作曲されたもので、ウィーン時代の6つのピアノソナタの中でも初期の作品として知られています。

全体的に強い感情表現とドラマチックな展開が特徴で、家庭で気軽に演奏されるような他のソナタとは異なる、より演奏効果の高い作品と言えるでしょう。

おおよその演奏時間は18分です。

なお、このソナタは『幻想曲ハ短調』とセットで「ピアノフォルテのための幻想曲とソナタ 作品11」として出版されました。

ピアノソナタ14番の歴史的背景や作曲経緯

1784年に作曲されたこのソナタは、短調で書かれたモーツァルトのピアノソナタは、K.310(イ短調)とこのK.457のみであり、いずれも強い感情表現を持つ作品です。

本作は特にドラマチックな展開を持ち、後のベートーヴェンにも影響を与えたとも言われています。

また、1990年、アメリカ・フィラデルフィアでこの曲の自筆譜が発見され、サザビーズのオークションで88万ポンドで落札されました。

自筆譜には、出版譜とは異なる細かな表記があり、モーツァルトが演奏において即興的な装飾や解釈を加えていた可能性がうかがえます。

ピアノソナタ14番:曲の構成について

第1楽章 モルト・アレグロ

出典:wikipedia

この楽章は力強く劇的な開始から始まります。

冒頭の主題はオクターブのユニゾンで提示され、短調の緊張感を強く印象づけます。

第2主題は対照的に優雅な旋律を持ち、アルベルティ・バスの伴奏とともに展開。

展開部では、主題がさまざまな調に変化しながら劇的に展開し、和声的にも不安定な雰囲気が続きます。

再現部では、第2主題がハ短調で回帰し、最後は短調のままコーダへと進み、力強く楽章を締めくくります。

モルト・アレグロ・・・とても速く

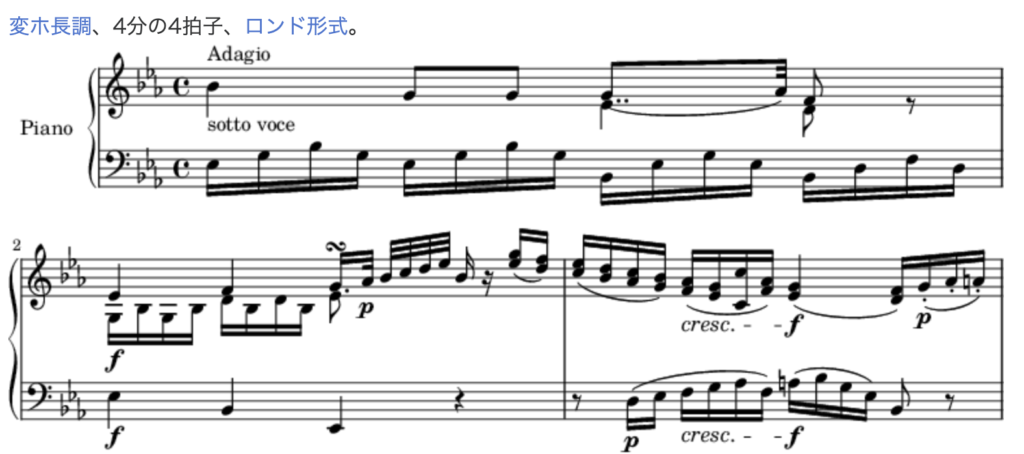

第2楽章 アダージョ

出典:wikipedia

深い静けさと美しさを持つ楽章です。

主要主題はシンプルな旋律ですが、モーツァルトらしい装飾音が加えられ、非常に繊細な表現が求められます。

途中、変ホ長調へと転調し、より温かみのある響きになりますが、その後、短調へ戻り、静かに終結します。ベートーヴェンの「悲愴ソナタ」の第2楽章と似た雰囲気に気がついた方もいるかもしれません。

アダージョ・・・ゆっくりと

第3楽章 アレグロ・アッサイ

出典:wikipedia

この楽章は、通常のモーツァルトの終楽章とは異なり、劇的で緊張感のある音楽が特徴です。

短調のテーマが繰り返され、シンコペーションや激しい和音の連続が、感情の高まりを生み出します。

一転して、中間部では一時的に明るい雰囲気になりますが、すぐに元の劇的な雰囲気。

そして最後は力強いフィニッシュで幕を閉じます。

モーツァルト作品としては珍しく、情動的な雰囲気が全編に散りばめられた楽章です。

アレグロ・アッサイ・・・十分に速く

月額990円のスタンダードプランと月額480円のライトプランから選べる

難易度や演奏のポイント

ピアノソナタ14番の難易度は?

このソナタは、技術的には中級~上級レベルに位置します。

具体的にはツェルニー40番程度とみて良いでしょう。

特に第1楽章のオクターブ奏法や、テンポの速いパッセージ、第3楽章のリズムの変化には注意が必要です。

そのため、日頃からハノンでしっかり運指の練習を心がけてください。

また、第2楽章は比較的シンプルに見えますが、細やかな表現力が求められ、初心者には難しいかもしれません。

演奏のポイント

各楽章の演奏ポイントをまとめました。

以下の点に注意して練習してみましょう。

- 第1楽章のダイナミクス:短調の激しさを活かしながら、対比をしっかりつける。

- 第2楽章のレガート奏法:シンプルな旋律を美しく歌うように演奏する。

- 第3楽章のリズム感:躍動感を持ちつつ、細かいリズムを正確に刻む。

ピアノソナタ14番:おすすめ演奏3選

いつものように、独断と偏見により3人の演奏家を紹介します。

とはいえ、演奏の参考になると思いますので、聴き比べてみてください!

アルフレート・ブレンデル

知的で構成が明快な演奏。

ブレンデルは、個人的にはシューベルトもおすすめです。

出典:wikipwdia

内田光子

繊細なタッチと豊かな表現が魅力。

出典:wikipedia

ヴァルター・ギーゼキング

力強く鮮やかな演奏。

ギーゼキングは、どんな曲でもほとんど練習せずに弾けたらしいです。

出典:wikipedia

ピアノソナタ14番楽譜3選

どの楽譜が良いかは、演奏する人により異なります。

レッスンを受けている方なら、先生の指示に従うのがベストです。

今回紹介するのは、あくまでも参考としてお考えください。

ピアノ・ソナタ集 第2巻/ヘンレ社/原典版

ウィーン原典版(227) モーツァルト ピアノソナタ集2 新訂版

モーツァルト集2 (世界音楽全集ピアノ篇)

欲しい楽譜がレベル別で見つかる!印刷も簡単!

【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!

「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。

そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。

もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです!

ピアノソナタ14番(モーツァルト)の難易度:まとめ

- モーツァルトが作曲した数少ない短調のピアノソナタのひとつ(K.310とK.457のみ)

- ベートーヴェンにも影響を与えた劇的で情熱的な楽曲

- 技術的には中級〜上級レベルで、表現力が求められる

- 第1楽章はダイナミックなオクターブの主題と転調が特徴

- 第2楽章は繊細で美しいメロディが中心で、表現力がカギ

- 第3楽章は短調特有の悲壮感を持ちつつも力強いフィナーレ

- 演奏のポイントは、フレージング、タッチの明確さ、ペダルの使い方

- おすすめの演奏を参考にしながら、自分なりの解釈を深めよう

- ヴァイオリニスト石田泰尚の経歴・プロフィール!結婚相手や血液型、身長は?評判は良い?

- 千住真理子の経歴・プロフィール 結婚歴や兄弟は?使用バイオリンの値段が超すごい!

- ソプラノ歌手砂川涼子の経歴・プロフィール!年齢や結婚、夫はどんな人?

- ソプラノ歌手・田中彩子の経歴・プロフィール。結婚してる?実家や両親は?

- ピアニスト京増修史の経歴・プロフィール。ショパンコンクールに出場!出身高校や大学は?