この記事では新ウィーン楽派の代表者アルノルト・シェーンベルクを解説します。

シェーンベルクといえば、まさに現代音楽の代表者の一人。

彼の登場は、クラシック音楽のみならず20世紀の音楽全体に多大な影響を及ぼしました。

とはいえ、彼の音楽は難解なものが多く、「食わず嫌い」ならぬ「聴かず嫌い」の方も多いかもしれません。

そこで本記事では、シェーンベルクの作品を紹介する前に、彼の人生についてざっくりと解説していきます。シェーンベルクがどのような人生を歩んだかを知ることは、きっと作品への興味につながるはずです。

激動の時代を生き抜いたシェーンベルクとはどのような人物だったのでしょうか。

ぜひ最後まで読んで、参考にしていただければ幸いです。

アルノルト・シェーンベルク 生涯年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1874年 | 9月13日、ウィーンでユダヤ人家庭に生まれる。父は靴屋。 |

| 1894年 | 友人ゼムリンスキーの影響で作曲を本格的に学び始める。 |

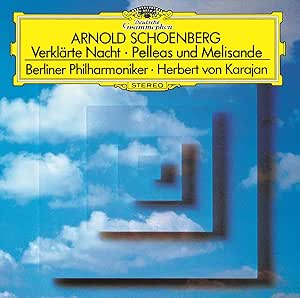

| 1899年 | 弦楽六重奏曲《浄夜(Verklärte Nacht)》を作曲。後に管弦楽版も。 |

| 1901年 | マチルデ・ツェムリンスキー(友人の妹)と結婚。ベルリンに移住。 |

| 1903年 | 作曲家リヒャルト・シュトラウスと知り合い支援を受ける。 |

| 1904年 | アントン・ウェーベルンとアルバン・ベルクが弟子に。新ウィーン楽派の始まり。 |

| 1908年 | 《弦楽四重奏曲第2番》で無調のスタイルに突入。 |

| 1912年 | 《月に憑かれたピエロ》を作曲(語りと室内楽の融合・表現主義)。 |

| 1921年 | **十二音技法(セリー技法)**を確立。音楽史における大転換点。 |

| 1925年 | ベルリンのプロイセン芸術アカデミーの教授に就任。公式に認められる。 |

| 1933年 | ヒトラー政権の成立後、ユダヤ人である彼はアメリカへ亡命。ロサンゼルスに移住。 |

| 1933年 | アメリカでキリスト教から再びユダヤ教に回帰する。 |

| 1935年 | 南カリフォルニア大学で教鞭を執る。アメリカでも多くの弟子を育てる。 |

| 1947年 | 《浄夜》など初期作品が再評価され始める。 |

| 1951年 | 7月13日、心臓発作によりロサンゼルスで死去(76歳)。 |

アルノルト・シェーンベルクとは?

アルノルト・シェーンベルク(1874-1951)は、作曲家・音楽理論家として活躍したオーストリア出身の音楽家です。

シェーンベルクは、12音技法の創始者として知られ、現代音楽における重要な存在でもあります。そんな彼の音楽は、従来の調性を超えた新しい表現方法を提供し、20世紀の音楽の進化に多大な影響を与えました。

作品の特徴や代表曲については別記事で紹介するとして・・・。

今回はシェーンベルクの生涯を簡単に紹介します。

アルノルト・シェーンベルクの生涯1:幼少期と音楽への目覚め

シェーンベルクはウィーンのレオポルトシュタット地区で生まれました。

父親は靴職人でしたが、幸いにも音楽的な家庭環境の中で育ちました。

彼の音楽家としてのキャリアは、9歳の頃にヴァイオリニストとして始まり、その後自ら作曲を学び始めます。

学校では行進曲やポルカを作曲し、周囲の人々を喜ばせていたそうです。

しかし、そんなシェーンベルクに試練が・・・。

1889年に父親が亡くなると、家庭を支えるためにウィーンの民間銀行で事務員として働くことになります。

そんな中でも、シェーンベルクが一貫した芸術的成長を遂げるきっかけとなったのは、彼の師であるオスカー・アドラーやツェムリンスキーといった優れた音楽家たちとの出会いでした。

とくにツェムリンスキーは、シェーンベルクの才能を認め、彼に作曲のレッスンを提供します。

そこでシェーンベルクは、ブラームスやワーグナー、マーラーなどの作品から多くを学び、

音楽家としての基盤を築いていったのでした。

現代音楽の基礎を確立したシェーンベルクですが、彼の音楽的基盤は「ロマン派」の音楽にあったわけですね。

生涯2:初期の音楽活動と影響

そして1901年、シェーンベルクはツェムリンスキーの妹と結婚し、家庭を持つことに。

この頃から彼はウィーンの音楽シーンに足を踏み入れ、重要な作品を発表するようになります。

初期の作品には、弦楽四重奏曲や室内交響曲が含まれ、これらは初演の際にスキャンダルを巻き起こしました。

1904年には「Vereinigung schaffender Tonkünstler」を共同設立し、

アントン・ヴェーベルンやアルバン・ベルクが彼の弟子となりました。

この団体は、現代音楽の発展に寄与することを目的として設立され、

シェーンベルクの音楽は、当時の保守的な音楽界からの反発を受けつつも、

次第に評価されるようになります。

生涯3:第一次世界大戦と音楽活動の変化

第一次世界大戦が勃発すると、軍楽隊で兵役を務めたシェーンベルク。

戦後はウィーン近郊のメードリングに移り住み、1918年には「私的音楽演奏協会」を設立します。

この協会は、新作や重要な作品を演奏する役割を担い、シェーンベルク自身の作品も多く取り上げられました。

1918年から1925年までの間、シェーンベルクはメードリングで作曲活動を続け、この頃から12音技法の確立に取り組み始めます。

彼が音楽理論として発展させた12音技法は、従来の調性に依存しない作曲方法で、シェーンベルクはこの技法を用いて、より自由な音楽表現を模索したのでした。

※12音技法に別記事で紹介しています。

でも一応簡単に。12音技法を駆使したピアノ曲を紹介しておきましょう👇

シェーンベルク ピアノ組曲|ピアノ:グレン・グールド

生涯4:アメリカへの移住と新たな創作

1933年、ナチスの台頭によりシェーンベルクはアカデミーの教授職を剥奪され、亡命を余儀なくされたシェーンベルク。

その後、彼はまずパリに移り、その後アメリカに渡ります。

アメリカのボストン大学で教鞭をとった後、南カリフォルニア大学やカリフォルニア大学で教授として活動。

1941年、アメリカでのシ市民権を得たェーンベルクは、『弦楽四重奏曲第4番』や『コル・ニドレ』、『ワルシャワからの生還者』などの重要な作品を完成させました。

そして彼の音楽やその理論はアメリカにおいても高く評価され、のちの音楽界に大きな影響を与えることとなります。

シェーンベルク 弦楽四重奏曲第4番

生涯5:シェーンベルクの音楽理論と教育

シェーンベルクは、音楽理論の分野でも重要な貢献をしており、やがて彼が提唱した12音技法は、音楽教育においても重要な位置を占めるようになります。

アメリカ時代に書いた理論書は以下の通り。

・『作曲初心者のためのモデル』(1943年)

・『和声の構造的機能』(1954年)

・『対位法の予備練習』(1963年)

・『作曲の基礎』(1967年)

なかでも『作曲初心者のためのモデル』や『和声の構造的機能』などは、今日でも音楽教育において使用されることもある重要な理論書となっています

音楽の技術だけでなく、創造性や表現力を重視した彼の教育理念は、多くの学生に影響を与えました。

アルノルト・シェーンベルクの晩年と死

新天地アメリカにて、音楽家、音楽理論家、教育者として熱心に活動していたシェーンベルク。しかし、1946年に心臓発作を起こし、それが原因となり、1951年にロサンゼルスで亡くなりました。

亡くなったときには、いくつかの未完成の作品が残されており、その中にはカンタータやオペラ『Moses und Aron(モーゼとアロン)』が含まれています。

その後、『モーゼとアロン』は1954年に初演が行われ、1957年にチューリヒで開催された国際新音楽協会の上演では、大成功を収めています。

ウィーンの中央墓地にあるシェーンベルクの墓は、現在では彼の音楽的遺産を象徴する場所となっています。

ウィーンに眠るシェーンベルクのお墓

彼の人生を象徴するかのような幾何学的な墓石が印象的です

シェーンベルクの墓石 引用:wikipedia

アルノルト・シェーンベルクの豆知識やエピソード

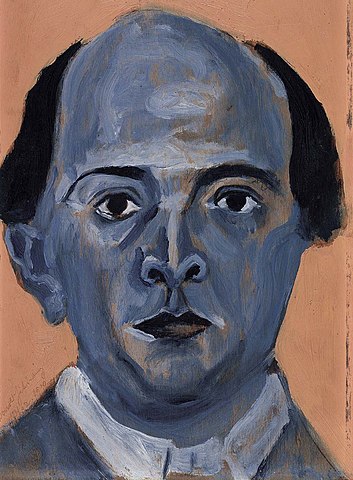

豆知識やエピソード1:画家としてのシェーンベルク

シェーンベルクは音楽だけでなく、絵画にも情熱を注いでいました。

絵画の腕前も素晴らしかったようで、1906年から1912年にかけて、集中的に絵画制作に取り組み、友人であるワシリー・カンディンスキーの展覧会にも参加したとのこと。

主観的な感情を表現するシェーンベルクの絵画は、音楽作品と同様に高い表現力が感じられます。

また、描いた作品のジャンルもさまざまだったようで、自画像や風景画の他、舞台美術も自身で手がけることがありました。

ちなみに、シェーンベルク本人による自画像がコチラ👇。

上手いかどうかは皆さんでご判断ください。

自画像 引用:wikipedia

豆知識やエピソード2:発明やデザインもこなしたマルチな才能

さらにシェーンベルクは、音楽に関連するさまざまな発明やデザインも行っていたことも有名です。

例えば、チェスや家具のデザイン、さらには機械式音楽タイプライターの設計図などを手がけました。音楽家として活躍したシェーンベルクですが、なんというか、全てにおいて創造性の豊かな人物だったようです。徹底して合理的・論理的なものが好きだったのかもしれません。

👇はシェーンベルクが考案した特殊なチェス。

10✖︎10の盤面に36駒を置き、4人で遊ぶものだそうです。

シェーンベルク考案のチェス 引用:wikipedia

その他、、旅行に持運びが便利な譜面台や鉛筆立て、事務用品なども自分用に改良していました。

豆知識やエピソード3:自分の死を予言?

シェーンベルクが、数字の13を忌み嫌っていたこともエピソードの1つ。

彼が生まれたのは7月13日。13は7+6なので、76歳で死ぬことを冗談まじりに予言していたそうです。

しかしその予言がまさかの的中!

シェーンベルクは1951年に76歳でこの世を去りました。

しかも彼が亡くなった日は、13日の金曜日だったとのこと。

ここまでいくと若干ホラーな感じがしますね。

ちなみに、数字の13を嫌うことを「トリス・カイ・デカ・フォビア」といいます。

・トリス=3

・カイ=&

・デカ=10

・フォビア=恐怖

を意味するので、ついでの豆知識として覚えておいてください。

作曲家の中には数字にこだわる人が結構多くて、ベートーヴェンの「コーヒー豆の数」やバッハの「14へのこだわり」などが有名です。

アルノルト・シェーンベルクについてより詳しく知りたい方へ

この記事ではシェーンベルクの生涯について、ざっくりとしか解説できません(文字数の都合上)。

なので、読者の方の中には「もっと詳しく知りたい!」という方もおられることでしょう。

そういう方には、やはりきちんとした書籍で読むのがオススメ。

筆者もシェーンベルクに関する書籍を過去にいくつか読みました。

しかし、彼に関する研究は現在も熱心に続けられていて、新刊もたびたび出版されています。

手頃なものから本格的な研究書まで幅広く出版されていますので、ご自身の用途や趣味に合ったものを選んで読んでみてください!そのうちのいくつかを以下に紹介してみます(リンクはAmazonに飛びます)。

【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!

「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。

そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。

もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです!

アルノルト・シェーンベルクの生涯:まとめ

アルノルト・シェーンベルクは、現代音楽の革新者としての地位を確立し、

音楽界に多大な影響を与えました。

彼の音楽は、従来の枠を超えた自由な表現を追求し、後の世代の作曲家たちに多くのインスピレーションを提供し続けています。

普段聴き慣れているクラシック音楽とはかなりかけ離れているかもしれませんが、

この記事をきっかけに現代音楽に少しでも興味を持っていただければ幸いです。