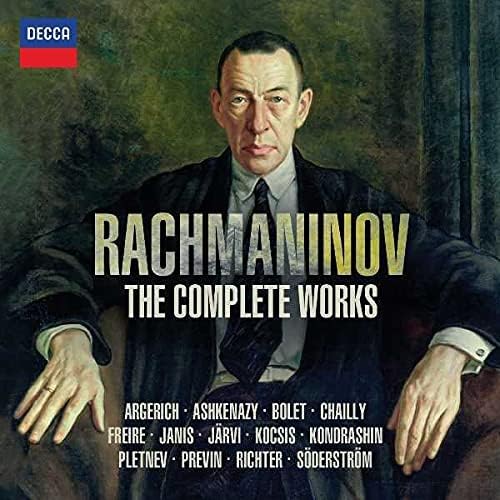

今年2023年は、セルゲイ・ラフマニノフの生誕150年。

そのため、世界各国で記念式典が行われ、日本でもさまざまなコンサートが開かれています。

「ラフマニノフ?誰それ?」

という方も、実は1度は聴いたことがあるであろう作品をたくさん作曲しているんですよ。

ちょっと前になりますが、

フィギュアスケートの浅田真央選手がフリーで選んだ曲もラフマニノフの作品です。

ということで、今回のシリーズはロシアが産んだ最高の作曲家の1人、セルゲイ・ラフマニノフについて紹介します。

いつも通りざっくり解説なので、豆知識として活用して下さいね!

セルゲイ・ラフマニノフの生涯

ピアニスト、作曲家、指揮者として活躍したセルゲイ・ラフマニノフ。

現在でこそ、その評価は「ロシア最高の作曲家の1人」に数えられていますが、そんな彼の人生は成功ばかりではありませんでした。

貴族の家柄に生まれる

ラフマニノフは1873年に、ノヴゴロド州に生まれました。

両親とも貴族の出身で裕福だったそうですが、残念ながら、ラフマニノフが生まれた頃には没落貴族へ・・・。

そのため、幼少期のラフマニノフはあまり裕福とはいえなかったようです。

そんな彼の才能を最初に見抜いたのは、姉のために雇われていた家庭教師でした。

その後ペテルブルクから本格的にピアノ教師を招き、ピアノの練習を開始。

そしてわずか9歳で奨学金を得てペテルブルク音楽院に入学したラフマニノフ。

そのまま順調に音楽の道へ進むかた思いきや、12歳のときにすべての科目で落第する結果となりました。

これを聞いた従兄のアレクサンドル・ジロティは、ラフマニノフをモスクワ音楽院に転入させ、音楽教師の家に住み込みで音楽を学ばせます。

モスクワ音楽院時代

ペテルブルク音楽院を落第し、モスクワ音楽院に転入したラフマニノフ。

しかしこれがラフマニノフのとって大きな飛躍につながりました。

とりわけ大きな出来事となったのは、ピョートル・チャイコフスキーとの出会い。

ラフマニノフはチャイコフスキーから才能を認められ、しばしば目をかけられるようになります。

当時のチャイコフスキーといえば、ロシアの音楽家にとって神様のような存在です。

また、同学年にもう一人の天才アレクサンドル・スクリャービンがいたこともラフマニノフにとって刺激となったようです。

ずば抜けた才能を持っていた2人はピアノ科大会でも争い、その結果はラフマニノフが大金メダル、スクリャービンが小金メダルを受賞しています。

2人の作曲スタイルはその後異なる道を歩みましたが、スクリャービンの死後、ラフマニノフは彼の作品をレパートリーに入れるなど、互いに尊敬しあっていたことは間違いありません。

成功と挫折

作曲の分野でも早くから成功したラフマニノフ。

1892年に発表した『前奏曲嬰ハ短調「鐘」』が大ヒットとなり、一大センセーションを巻き起こします。

しかし成功も束の間、1895年に『交響曲第1番』を発表したものの、この作品が記録的大コケとなり、ラフマニノフは作曲の意欲を失うまでに追い詰められてしまいます(うつ病だったとも)。

よほど精神的ショックが大きかったのか、これ以降ラフマニノフが生前中に演奏されることはなかったそうです。

失意の底に沈んだラフマニノフ。

しかし治療のかいもあり徐々に作曲意欲を取り戻すと、『ピアノ協奏曲第2番』を完成させ大成功を収めました。

また1900年代初頭は、ナターリア・サーチナと結婚したり、ボリショイ劇場で指揮者も務めたりなど、公私ともに充実した日々を送っています。

1909年夏にはアメリカ演奏のために『ピアノ協奏曲第3番』を作曲。

翌年1月にグスタフ・マーラーとの共演で初演を行い、アメリカでも大成功と収めています。

祖国を離れアメリカへ

20世紀に入り音楽家として順調に歩んでいたラフマニノフ。

しかしそんな彼にも革命の足音が届くようになります。

危険を察知したラフマニノフは、1917年12月、家族とともにロシアを離れアメリカへ向かい、その後2度とロシアへ戻ることはありませんでした。

それまでは作曲に集中したラフマニノフですが、アメリカではピアニストとして活発に活動し、ヨーロッパでの演奏活動も再開。

世界的ピアニスト・作曲家として名声を獲得しています。

その後、ヨーロッパでの活動拠点として、スイスの別荘に移り住み、同地で『パガニーニの主題による狂詩曲』や『交響曲第3番』などの傑作を作曲しました。

ピアニスト・作曲家として亡くなる直前まで活動し続けたラフマニノフ。

1942年に家族とともに再びカリフォルニア州に移り、1943年にビバリーヒルズの自宅にて69歳でこの世を去りました。

セルゲイ・ラフマニノフのエピソートは?

挫折はグラズノフのせい?

『交響曲第1番』で大失敗となったことは上記の通りです。

この失敗によりラフマニノフは心に大きな傷を抱え、作曲家として失意の底に落ちてしまいます。

しかし!!

この失敗の原因はラフマニノフ本人ではなく、演奏を指揮したグラズノフにあったのだとか。

なんでもグラズノフはこの作品を演奏するにあたり、念入りにリハーサルを行わず、さらに本番では酔っ払った状態で指揮したと言われています。

これによりオーケストラがまとまらず、崩壊してしまったそうです。

真偽のほどはわかりませんが、グラズノフがアルコール依存症だったことを考えると、あながち嘘でもないかもしれません。

世界最高のヴィルトォーゾ

音楽史上、随一のピアノのヴィルトォーゾとしてだったラフマニノフ。

その実力は、ピアノの魔術師フランツ・リストと肩を並べる程だったとも言われています。

確かに、『ピアノ協奏曲第3番』は「世界1難しいピアノ曲」と言われているので、間違いではないかもしれませんね。

また身長が2メートルほどの大柄で、手も大きく、12度を押さえることができたのだとか(12度はドの音からオクターブを超えてソの音までです)。リストについては↓

社会貢献にも積極的だった

ピアニスト・作曲家として大きな成功を収めたラフマニノフは、生活に困っている音楽家や芸術家への金銭的支援を惜しみませんでした。

マリインスキー劇場合唱団や、モスクワ芸術座が当時存続できたのは、ラフマニノフのおかげと行っても言い過ぎではないでしょう。

乗り物大好き

意外かもしれませんが、ラフマニノフは乗り物が大好きだったとのこと。

乗り物が好きが高じて、ヘリコプターを開発するシコルスキー社に多額の資金援助をした程でした。

また車の運転も趣味で、当時は珍しかったベンツを猛スピードで走らせていたのだとか。

セルゲイ・ラフマニノフの家族や死因は?

ラフマニノフの家系のなかで豆知識として知っておいていただきたいのが、いとこのアレクサンドル・ジロティです。

ジロティは、フランツ・リストの最後の弟子としても知られる人物で、19世紀初頭のロシアではもっとも重要な芸術かの1人でもあります。

演奏家としても大変優秀であり、リストやチャイコフスキー、ストラヴィンスキーなどからも作品を献呈されています。

また、ラフマニノフに変奏曲を作曲するように勧めたのもジロティでした。

そのため、もし彼がいなければ『パガニーニによる狂詩曲』は生まれていなかったかもしれません。

バッハの『平均律クラヴィーア曲集』の編曲でも有名です。

↓

元はこちら↓

死因は?

生涯にわたり音楽家として活動したラフマニノフ。

しかし、そんな彼にも年齢とともに衰えが見え始めます。

晩年は左手小指の関節痛に悩まされ、最終的に悪性黒色腫のためこの世を去りました。

ラフマニノフ本人は祖国に埋葬されることを望んだそうですが、戦時中のためその願いは叶わず、ニューヨーク州のケンシコ墓地に埋葬されました。

セルゲイ・ラフマニノフの生涯まとめ

ラフマニノフの生涯をざっくり紹介しました。

次回はおすす代表作や作品の特徴を紹介します。

そちらも併せてお読みいただき、参考にしてみてくださいね!