今回はロシアの作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキーを紹介します。

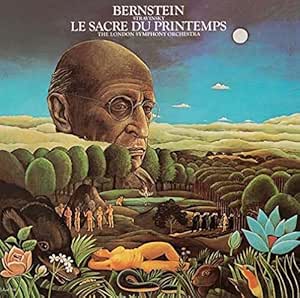

『火の鳥』『ペトルーシュカ』『春の祭典』など数々の名曲で知られるストラヴィンスキー。

しかしその一方で、時代の先端を行き過ぎたために、クラシック音楽史上に残るスキャンダルを巻き起こした人物でもあります。

また、時代とともに変化したその作風により「カメレオン」とも称されました。

音楽的特徴については、別記事にて簡単に紹介しますので、ぜひそちらも併せてご一読ください。

こちらの記事では、いつもながら作曲家ストラヴィンスキーの人生を超ざっくり解説します。

「どんな人なのかな?」「初歩的な話を知りたい」という方は、ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。

最初の1ヶ月無料体験!解約もいつでもOK

amazon music unlimited

ストラヴィンスキーの生涯年表

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 1882年 | 6月17日:ロシア・オラニエンバウム(現ウスチ=ルーガ)に生まれる。父はオペラ歌手。 |

| 1890年代 | |

| 1899年 | サンクトペテルブルク大学に入学し、法律を学ぶが、音楽への関心を深める。 |

| 1900年代 | |

| 1902年 | 作曲家リムスキー=コルサコフに師事する。 |

| 1909年 | バレエ・リュスの主宰者ディアギレフと出会い、バレエ音楽を作曲する機会を得る。 |

| 1910年代 | |

| 1910年 | バレエ音楽「火の鳥」初演、大成功を収める。 |

| 1911年 | 「ペトルーシュカ」初演。独自の音楽スタイルを確立する。 |

| 1913年 | 「春の祭典」初演。革新的なリズムと和声により大論争を引き起こす。 |

| 1914年 | 第一次世界大戦勃発によりスイスへ移住。 |

| 1920年代 | |

| 1920年 | 「プルチネルラ」発表。新古典主義的作風に移行。 |

| 1924年 | アメリカで指揮活動を開始。 |

| 1930年代 | |

| 1939年 | 妻が死去。アメリカへ移住。ハーバード大学で講義を行う。 |

| 1940年代 | |

| 1945年 | アメリカ国籍を取得。ロサンゼルスに定住。 |

| 1948年 | 「オルフェウス」作曲。バレエ音楽の分野で活躍を続ける。 |

| 1950年代 | |

| 1951年 | オペラ「放蕩児の遍歴」を作曲。 |

| 1960年代 | |

| 1962年 | ソ連を訪問し、久々に祖国の地を踏む。 |

| 1971年 | 4月6日:ニューヨークで死去(享年88歳)。ヴェネツィアのサン・ミケーレ島に埋葬される。 |

ストラヴィンスキーの生涯

ストラヴィンスキーの生涯その①、音楽家一家に生まれたものの・・・

イーゴリ・ストラヴィンスキーは、1882年6月17日、現在のロシア・サンクトペテルブルク近郊の街ロモノソフに生まれました。

ストラヴィンスキーの家系は16世紀まで遡ることができる貴族だったそうですが、彼が生まれた19世紀後半には、その財産は失われてしまったそうです。

父フョードルは19世紀後半を代表するロシアの声楽家、母アンナはアマチュア歌手やピアニストとして活躍していたそうです。

そんな音楽家一家に育ったストラヴィンスキー。

幼少の頃から音楽教育を施されたと思いきや、両親とはどうも馬が合わなかったと言われています。

そのため、音楽教育を受けたのも比較的遅い方で、ストラヴィンスキーがピアノの手ほどきを受けたのは、彼がようやく9歳になった頃からでした。

しかし、音楽的関心に目覚めるのは早かったようで、10歳の頃にはすでにマリインスキー劇場の演奏会に足を運び、ロシア音楽の他、イタリア、フランス音楽に触れる少年時代を過ごしたと言います。

現在のマリインスキー劇場

この頃のストラヴィンスキーの音楽的才能について、両親はそれほど期待していなかったものの、それでも14歳でメンデルスゾーンの『ピアノ協奏曲』のソロパートをマスターするなど、その才能の片鱗を徐々に発揮し始めます。

生涯その②、大学に進学、しかし音楽の道に導かれる

音楽に強い関心を抱き、才能にも恵まれていたストラヴィンスキー。

しかし、そんな彼が音楽の道へ進むことを両親は認めませんでした。

11歳から家庭教師により教育を受け、サンクトペテルブルクのギムナジウムに通っていた彼は、

両親の希望に応えるため、ロシアの名門サンクトペテルブルク大学の法学部へ進学します。

サンクトペテルブルク大学

名門大学に進学したものの、ほとんど勉学に対する意欲を失っていたストラヴィンスキー。

大学での成績は悪く、選択制の講義にはほとんど出席していなかったそうです。

しかし、大学に進学したからこそ、彼の生涯を決定する大きな出会いに恵まれます。

それがリムスキー=コルサコフの息子ウラディミール・リムスキー=コルサコフとの出会いです。

ちなみに、リムスキー=コルサコフはムソルグスキーと同様「ロシアの五人組」の一人で、『熊蜂の飛行』の作曲者として知られれています。

千載一遇のチャンスを得たストラヴィンスキー。

これにより、ウラディミールを通じてリムスキー=コルサコフに作曲を師事するようになります。

リムスキー=コルサコフ本人も、ストラヴィンスキーの才能に関心を示し、出会った当初は不定期の指導だったものの、1905年の秋を境に、定期的な指導が始まりました。

この時期に作曲した作品としては以下のものがあります。

生涯その③、作曲家としてセンセーションを巻き起こす

リムスキー=コルサコフの指導のもと、その才能を開花させていくストラヴィンスキー。

しかし、リムスキー=コルサコフは1908年にこの世を去ってしまうため、作品の多くを聴くことは叶いませんでした。

そして19010年、ストラヴィンスキーは新天地パリにて大きな注目を集めるようになります。

同年に発表したバレエ『火の鳥』が大成功を収めると、1911年には『ペトルーシュカ』、さらに1913年には『春の祭典』が初演され、ストラヴィンスキーは新進気鋭の作曲家として大きな注目を集めるようになります。

パリにて作曲家として順調な道を歩んでいたストラヴィンスキー。

しかし、第一次世界大戦が勃発を機に、戦禍を逃れるためにスイスへ移住することに。

さらに、戦争の影響により祖国ロシアから収入も途絶えてしまい、苦難の時季を過ごします。

とはいえ、作曲意欲は衰えることはなく、この頃からロシア民謡や寓話を題材とした『きつね』や『結婚』など、新しい作品を生み出し始めます。

そしてこうした試みが、ストラヴィンスキーの新たな着地点となる、新古典主義音楽のきっかけにもなりました。

この時期のストラヴィンスキーの作曲意欲は追随を許さないもので、1920年代になると、

・『八重奏曲』

・『エディプス王』

・『ミューズを率いるアポロン』

など、毎年のように大曲を発表しています。

生涯その④、アメリカへ

1940年代になると、またもストラヴィンスキーに戦争の足音が聞こえ始めます。

前回の対戦時とは異なり、世界的作曲家として認知されていたストラヴィンスキー。

そんな彼は、戦火を逃れるため、今度はアメリカへの移住を決めたのでした。

アメリカでは、幾度かの音楽レクチャー(講義)をし、一通りの仕事を終えたストラヴィンスキーはロサンゼルスに定住。

その後、アメリカへの帰化を申請します。

アメリカでの主な作品には以下のものがあります。

・『3楽章の交響曲』

・バレエ『オルフェウス』

・『ミサ曲』

・オペラ『放蕩者のなりゆき』

また、シェーンベルクやベルク、ウェーベルンといった新ウィーン楽派の作品にも触れたストラヴィンスキーは、1950年代以降、自身の作品に12音技法を取り入れ、新たな作品を模索したのもこの時期です。

こうしたところが、彼が「カメレオン」と称される所以です。

そして何よりも驚くのが、このときストラヴィンスキーはすでに70代!

音楽への飽くなき探究は、晩年になってもなお衰えることはありませんでした。

しかし、そんな彼も年齢による健康の悪化は避けられませんでした。

1960年代になると、徐々に健康状態が悪化。

1966年、84歳を最後に作曲活動は停止され、指揮活動もやめざるを得ない状態となりました。

ストラヴィンスキーの死因

その後、ニューヨークへ移住したストラヴィンスキー。

移住からおよそ2年後の1971年、88歳でこの世を去りました。

以前から肺水腫を患い入院していましたが、直接の死因は心臓病とされています。

彼の死から3日後に葬儀が執り行われ、生前親交のあったセルゲイ・ディアギレフの墓から少し離れた場所に、妻ウィラの隣に埋葬されました。

ストラヴィンスキーの豆知識やエピソードについて

90歳近くまで生きたストラヴィンスキーには、多くのエピソードや伝説が語りづがれています。

今回は、その中から明日話せる豆知識やエピソードを簡単に3つ見てみましょう。

ストラヴィンスキーの豆知識・エピソードその1、ココ・シャネルと恋愛関係?

大学卒業後、幼馴染カテリーナと結婚したストラヴィンスキー。

2人の間には4人の子供が生まれ、幸せな生活を送っていました。

しかし、ほどなくしてエカテリーナは結核を患い1939年にこの世を去り、その前年には長女リュドミラを失うという悲劇が襲います。

ところが、ストラヴィンスキーはその間、バレエダンサーのリディア・ロポコワと不倫関係にあったと言われており、これが最初の浮気だったとされています。

また、ファション・デザイナーで有名なココ・シャネルとも恋愛関係にあったのだとか。

フランスに渡ったストラヴィンスキーに自分の家を提供したり、『春の祭典』の復活上演の際には資金提供もしていたとのこと。

シャネルとの関係はごく短い時間でしたが、ストラヴィンスキーは恋多き男性だったことがわかります。

ストラヴィンスキーの豆知識・エピソードその2、武満徹を見出す

本編では触れませんでしたが、ストラヴィンスキーは数回にわたり日本に訪れています。

最初の来日は、1959年。日比谷公会堂で演奏会を行うために来日したほか、日本各地の観光名所を見物しています(スケジュールも残っている)。

このときにストラヴィンスキーの目に留まったのが、日本を代表する作曲家武満徹です。

ストラヴィンスキーが評価したことで武満の名が一気に知れ渡るようになり、のちにバーンスタインがニューヨーク・フィル125周年を祝う作品を委嘱するきっかけとなりました。

ちなみに、ストラヴィンスキーが絶賛した作品は武満の代表曲『弦楽のためのレクイエム』です👇。

ストラヴィンスキーの豆知識・エピソードその3、大波乱の『春の祭典』初演

ストラヴィンスキー最大のスキャンダルといえば、バレエ『春の祭典』の初演時でのエピソードです。

現在でこそ、もっとも代表する作品として世界中で親しまれている1曲ですが、初演時の聴衆にとっては、まったく逆だったよう。

演奏が始まると聴衆から笑い声が上がり、やがてそれは野次へと変わったと言います。

そして作品に対する賛成派と反対派でケンカが始まり、初演は大混乱のうちに幕を閉じました。

また、会場にはサン=サーンス、ドビュッシー、ラヴェルといった、

フランス作曲家人が揃っていたものの、サン=サーンスは冒頭部分で不快感をあらわにし席を立ってしまったのだとか。

とはいえ、暴動が起きたのは初回のみで、

その後のパリ公演およびロンドン公演では大成功を収めています。

ストラヴィンスキーの生涯まとめ

いつも通りのざっくり解説ですが、今回はストラヴィンスキーの生涯について解説しました。

入門のための入門としての内容として活用していただければ幸いです。

作品についての解説は別記事で紹介していますので、そちらも併せてお読みいただければ幸いです。

・『幻想的スケルツォ』(1908年)

・『花火』(1909年)

・バレエ『レ・シルフィード』のオーケストレーション(一部)