今回から3記事にわたり、アラム・ハチャトゥリアンを紹介します。

前回のワーグナー・シリーズとは何の脈絡もありませんが、かなり好きな作曲家で、最近よく聴いています。

彼の名前を聞いたことがなくても、『剣の舞』という作品は聴いたことがある人が多いのではないでしょうか。

作品についてはシリーズ2記事目で紹介するとして、ひとまず今回は、ハチャトゥリアンの生涯をいつもながらざっくり解説します。

豆知識やエピソードも紹介しますので、最後までお読みいただければ、教養が1センチ増すこと間違いなしです(多分)。

ちなみに、前回の記事はコチラから⬇️

アラム・ハチャトゥリアン生涯年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1903年 | 6月6日、ロシア帝国時代のトビリシ(現ジョージア)にて、アルメニア人家庭に生まれる。幼い頃から民族音楽に親しむ。 |

| 1921年 | モスクワに移り、最初は生物学を学ぶが音楽の道へ転向。後にモスクワ音楽院で本格的に作曲を学ぶ。 |

| 1933年 | 《ピアノ協奏曲》で注目を集める。東欧・コーカサス地方の民族音楽風のリズムと管弦楽法が高評価。 |

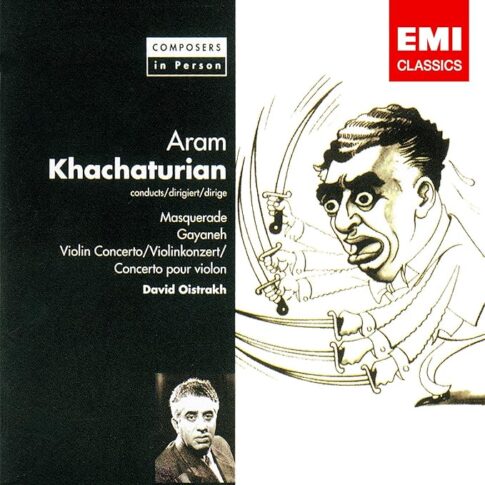

| 1936年 | 《組曲「仮面舞踏会」》を作曲。中でも「ワルツ」はテレビや演劇でも使われ超有名に。 |

| 1940年 | 《ヴァイオリン協奏曲》を発表。技巧と情熱が融合した名曲として高く評価される。 |

| 1942年 | バレエ《ガイーヌ》を作曲。中の「剣の舞」は世界中で演奏され、彼の代表作に。爆発的なリズムが特徴! |

| 1944年 | ソ連国家賞を受賞。戦時中の士気高揚にも貢献し、名実ともに国民的作曲家へ。 |

| 1950年代 | 教育者としても活躍。多くの若手作曲家を指導し、ソ連音楽界に貢献。 |

| 1954年 | ソビエト連邦作曲家同盟の幹部となり、文化政策にも関わる存在に。 |

| 1960年代 | 欧米でも作品が注目され、国際的な名声を得る。指揮者として世界各地で自身の作品を振ることも。 |

| 1978年 | 5月1日、モスクワにて死去。享年74歳。アルメニアでは今も国民的英雄。 |

アラム・ハチャトゥリアンの生涯

20世紀を代表するソビエトの作曲家アラム・ハチャトゥリアンはどのような生涯を送ったのでしょうか。

聴く人の心情を大きく揺さぶる彼の作品は、生まれ育った環境に大きな影響を受けたようです。

ハチャトゥリアンの生涯その1、トビリシ(現グルジア)に生まれる

アラム・ハチャトゥリアンは、1903年、現在のジョージアの首都トビリシ(1936年以前はティフリス)に商人の息子として生まれました。

当時のトビリシは、アルメニア人の人口が多く、コーカサス地方最大の都市として、大きな賑わいを見せていたそうです。

また同時に、トビリシはアルメニア文化の中心でもり、そんな中、ハチャトゥリアンはさまざまな文化に触れて育ちます。

幼少期から音楽の才能を発揮したのかと思いきや、ハチャトゥリアンは父の影響からか、商業学校にて初等教育を受けています。ハチャトゥリアンが本格的に音楽の勉強を始めたのは、18歳の頃。

なんと、大学入試のため、モスクワに向かう途中にたまたま演奏会に出たのがきっかけで、音楽の才能が認められたそうです。

そのとき、どんなパフォーマンスをしたのかはわかりませんが、よほど周囲を驚かす才能だったことは間違いありません(謎)。

そして1922年にグネーシン音楽専門学校に入学したハチャトゥリアンは、同校てチェロと作曲を学んでいます。

生涯その2、モスクワへ移住

音楽学校に通うため、兄をたより18歳でモスクワへ移住したハチャトゥリアン。

音楽を学び始め、またたく間にその才能を開花させ、早くから注目を集める存在となります。

その一方で、同時にモスクワ大学で生物学も学び、音楽と学問の両方において、隠れていた才能を発揮したのでした。

この時期のハチャトゥリアンは、『ヴァイオリンとピアノのための舞踏組曲』(1926年)と『嬰ハ短調の詩』(1927年)をという最初の作品を発表。

その後、グネーシン音楽専門学校を卒業したハチャトゥリアンは、その後1929年からモスクワ音楽院に在籍し、1936年に発表した『ピアノ協奏曲』で大きな注目を集めます。

モスクワ音楽院では、作曲家で教育者のニコライ・ミャスコフスキーに師事し、彼のもとで作曲の研鑽を重ねました。

そしてモスクワ音楽院の卒業作品として作曲した、アルメニア風の『交響曲第1番』が大成功を収めると、ハチャトゥリアンはソビエトという国境を超えて高く評価されるようになります。

生涯その3、故郷アルメニア音楽の研究に没頭

『交響曲第1番』の成功により、大きな注目を集めたハチャトゥリアン。

しかし、そんな彼にも第2次世界大戦の足音が聞こえてきます。

この大戦では、多くの作曲家・演奏家が甚大な被害を受け、演奏会の中止も珍しくありませんでした。

その一方で、第2次世界大戦前後の数年間は、ハチャトゥリアンにとって充実した日々だったそうです。

1939年に祖国アルメニアに半年間滞在したハチャトゥリアンは、アルメニアに伝わる伝統音楽や民俗音楽を徹底的に研究し、自身の作品へ取り入れる絶好の機会を得ます。

アルメニアの民俗文化との交流について、ハチャトゥリアン本人も「第二の音楽院」だと述べており、この経験をもとにバレエ『ガヤネー(ガイーヌ)』(1942年)を完成させ、作曲家としての地位を不動のものにしたのでした。

また、1944年にはロシアの作家ミハイル・レールモントフの同名の戯曲を題材とした『仮面舞踏会』を作曲しており、こちらも大きな成功を収めています。

その後一時期、ソビエト当局から監視下にあったハチャトゥリアン。

しかし戦後は監視が解かれ、作曲家と同時に指揮者・教育者としての活動も開始します。

生涯その4、作曲家・指揮者・教育者として

作曲家としてのキャリアを積み上げたハチャトゥリアンですが、1950年以降は指揮者の他、母校であるグネーシン音楽専門学校(1950年〜)やモスクワ音楽院(1951年〜)で音楽教師として招かれました。

音楽院では「作曲家は自国の民族音楽遺産を学ぶべき」という考えのもと、学生たちに民族音楽の重要性を説き、作品にいかすように教育したといいます。

また、1950年からは最後のバレエ作『スパルタクス』に着手し、作曲家・指揮者・教育者という幅広い分野で活躍しています。

1958年になると、ラテンアメリカ諸国との友好文化協力におけるソビエト会長を務め、イタリアやイギリス、ラテンアメリカ、アメリカを含む30カ国で自作のコンサートを行ったハチャトゥリアン。

晩年も意欲的に作曲に取り組み、ヴァイリオン、チャロ、ピアノのための3つの演奏会用狂詩曲のほか、無伴奏チェロ曲やヴァイオリン曲、ヴィオラ用ソナタなどの分野でも優れた作品を残しました。

しかし1965年から心臓発作に襲われるようになったハチャトゥリアン。

長い闘病生活ののち、誕生日を目前に控えた1978年5月1日、モスクワにて74歳でこの世を去りました。

ハチャトゥリアンの豆知識やエピソードは?

20世紀のクラシック音楽において、多大な功績を残したハチャトゥリアン。

彼の豆知識やエピソードを簡単に紹介します。

ハチャトゥリアンの豆知識・エピソードその1、50ドラム紙幣に使用される

人物の功績を象徴するものとして有名なものといえば「お金」です。

日本でも福沢諭吉や夏目漱石、樋口一葉など、各分野で業績を残した人物が採用されていますよね。

祖国アルメニアでは、ハチャトゥリアンもその一人。

1998年、アルメニア中央銀行は、ハチャトゥリアンの肖像とエレバンオペラ劇場、裏面にバレエ『ガヤネ』のエピソードとアララト山を描いた50ドラム紙幣を発行し、その偉大なる業績を讃えています。

現在では、2003年から2004年にかけてコインになってしまったため使用されていないものの、アルメニアの人々にとってハチャトゥリアンが精神的支えであることに変わりはありません。

ちなみに、50ドラムは日本円に換算すると12円程度です。

豆知識やエピソードその2、名曲を一晩で完成させる

ハチャトゥリアンをもっとも代表する曲といえばバレエ『ガヤネー(ガイーヌ)』で登場する「剣の舞」。

詳しくは次の記事で解説しますが、少し先取りして紹介。この曲です。

剣の舞

『ガヤネー(ガイーヌ)』は1942年に初演を迎えたものの、実は初演前日に1曲追加の依頼がハチャトゥリアンの元に・・・。

曲の着想がまったく浮かばず困り果てていたハチャトゥリアンですが、それでも指で机を叩きながら、アイディアを練り続けます。

そしてようやく「剣の舞」のインスピレーションが浮かぶと、猛スピードで楽譜に書き起こしたのでした。

世紀の名曲は、たった数時間で生まれたという驚愕のエピソードです。

豆知識やエピソードその3、ソビエト時代の3大作曲家の1人

久しぶりに登場「3大〇〇」(笑)

ハチャトゥリアンは、20世紀を代表するソビエトの作曲家であり、ドミートリィ・ショスタコーヴィチ、セルゲイ・プロコフィエフと並びソビエト時代の3大作曲家と称されています。

豆知識やエピソードその4、世界各国に音楽学校がある

ソビエトのみならず、全世界的な人気を獲得したハチャトゥリアン。

そんな彼の名前を冠した学校が世界に5か所もあるのはご存じでしょうか?

現在のところ、ハチャトゥリアンの名前がついている音楽学校は、

・トビリシ

・モスクワ

・エレバン

・ナゴルノ・カラバフのマルトゥニ

・米国マサチューセッツ州ウォータータウン

に設置され、多くの若者たちが音楽家へと巣立っていきました。

また、2003年からアラム・ハチャトゥリアン国際コンクールが毎年開催されており、2021年に行われた第17回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮者部門において、出口大地さんが第1位を獲得しています。

アラム・ハチャトゥリアンの生涯まとめ

ということで、今回から3記事にわたりハチャトゥリアンについて紹介します。

「剣の舞」以外は聴いたことがない人が多いかもしれませんが、民族音楽を研究したハチャトゥリアンの作品には魅力が盛りだくさんです。

次回は作品の特徴や魅力、おすすめ作品を解説しますので、そちらも併せてご一読ください!