ピアノの発表会やコンクールで、いつの時代も絶大な人気を誇るギロックの「ワルツエチュード」。

華やかで流れるようなアルペジオが美しく、「いつかこんな曲が弾きたい!」と憧れているお子さんや、お子さんの選曲で悩んでいる保護者の方も多いのではないでしょうか。

でも、同時にこんな疑問も浮かびますよね。

この記事では、そんな「ワルツエチュード」の難易度について、筆者の実体験をもとに、具体的な教則本と比較しながら徹底解説します。

さらに、曲を美しく聴かせるための練習のコツや、何年生くらいで弾けるのかという目安まで、詳しくご紹介します。

この記事を読めば、「ワルツエチュード」に挑戦するベストなタイミングが分かり、憧れの曲がぐっと身近になりますよ!

筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノに触れています。音大には言っておらず、なぜか哲学で修士号というナゾの人生です。

PiaD00R無料体験実施中!作曲家ウィリアム・ギロックってどんな人?

出典:YouTube

「ワルツエチュード」の作曲家、ウィリアム・ギロック(1917-1993)は、アメリカの音楽教育家・作曲家です。彼は生涯にわたってピアノを教え、**「こどもたちの心に響く音楽を」**という想いで、数多くのピアノ曲を作りました。

ギロックの曲が世界中で愛される理由は、そのメロディーの美しさと、情景が目に浮かぶような表現力にあります。ジャズやポピュラー音楽の要素も取り入れた親しみやすい作風で、弾く人も聴く人も楽しませてくれるのが最大の魅力です。

「教育音楽作曲界のシューベルト」と呼ばれています

ギロックについて詳しく知りたい方は、書籍で読むのも良いでしょう。

>>アマゾン:ギロック生誕100年記念出版 ウィリアム・ギロック 子供たちに夢を与え続けた作曲家

「ワルツエチュード」の楽曲構成

出典:YouTube

この曲は、大きく分けて3つの部分からできています(A-B-A’の三部形式)。それぞれの部分で雰囲気が変わるのが特徴です。

A(提示部):

誰もが知っている、華やかで流れるようなメロディーが登場します。右手のきらびやかなアルペジオと、左手の安定したワルツのリズムが印象的です。

B(中間部):

少し雰囲気が変わり、しっとりと歌い上げるようなメロディーになります。短調の響きが切なさを感じさせ、表情豊かに演奏したい部分です。

A’(再現部):

再び最初の華やかなメロディーが戻ってきて、最後は盛り上がって華麗に曲を閉じます。

曲の中で場面が展開していくため、物語を語るように演奏できるのが楽しいポイントです。

「ワルツエチュード」の難易度解説

出典:YouTube

それでは、本題の難易度について見ていきましょう。

結論から言うと、「ワルツエチュード」の難易度は「ブルグミュラー25の練習曲の中盤~後半レベル」くらいかなと。なんなら、ソナチネの序盤くらいやっておくと良いかなというレベルです。

目安となる教則本との比較

多くの人が使う教則本と比べてみると、この曲の立ち位置がよく分かります。

- バイエル:

バイエル修了程度のテクニックは必須です。バイエルを終えてすぐだと、指の独立や表現力で苦労するかもしれません。 - ブルグミュラー25の練習曲:

まさに「ワルツエチュード」に挑戦するのに最適なレベルです。「アラベスク」や「貴婦人の乗馬」あたりを練習している、あるいは終えた頃がベストタイミングと言えるでしょう。 - ソナチネアルバム:

ソナチネに入る直前、あるいは初期の段階で併用するのにぴったりの曲です。この曲で豊かな表現力を身につけておくと、ソナチネをより音楽的に弾けるようになります。

この曲で求められるテクニック

「ワルツエチュード」を弾きこなすためには、以下のようなテクニックが必要になります。

- 滑らかなアルペジオ: 右手の指をスムーズに動かし、粒のそろった美しい音でアルペジオを弾く力。

- 軽やかな指の動き: 指先の俊敏性と脱力が求められます。

- ワルツのリズム感: 1拍目に重心を置き、2・3拍目を軽やかに弾き分ける感覚。

- ペダリング: 音を響かせつつも、濁らないように踏み変えるペダルの技術。

- 表現力: 華やかな部分と、しっとり歌う部分との対比を表現する力。

「エチュード(練習曲)」という名前の通り、これらの大切なテクニックを総合的に練習できる、非常によくできた曲なのです。

ワルツエチュード難易度解説|弾き方のポイント・コツ3つ

出典:YouTube:日本音楽協会様より

ただ音を並べるだけでなく、聴く人の心に響く演奏にするための3つのコツをご紹介します。

👆の解説動画もあわせて参考にしてみてください!

筆者が感じたポイントは次の3つです。

- ワルツのリズムに乗ろう!

- 右手のアルペジオは「虹の架け橋」をイメージして

- ペダルは「踏む」より「上げる」タイミングが命!

1. 魔法の呪文「ブン・チャッ・チャッ」でワルツのリズムに乗ろう!

ワルツは3拍子の音楽です。左手で「ブン(1拍目)・チャッ(2拍目)・チャッ(3拍目)」と口ずさみながら練習してみましょう。

- 1拍目(ブン): 少し重みを乗せて、深くしっかり弾きます。これが曲の土台になります(ワルツですから)。

- 2・3拍目(チャッ・チャッ): 軽く、スタッカート気味に弾きます。手首のスナップを効かせて、鍵盤から素早く指を離すイメージです。

このリズム感が、ワルツらしい優雅な雰囲気を生み出します。

2. 右手のアルペジオは「虹の架け橋」をイメージして

右手のきらびやかなアルペジオは、この曲の最大の魅力です。音がバラバラになったり、力んで硬い音になったりしないように、「手首で大きな虹を描く」ようなイメージで弾いてみましょう。

指先だけで弾くのではなく、手首を柔らかく使い、腕の重みを自然に乗せていくのがポイントです。ゆっくりなテンポで、一音一音の響きをよく聴きながら練習を重ねてみてください。

3. ペダルは「踏む」より「上げる」タイミングが命!

ペダルは音を豊かに響かせるための魔法ですが、使い方を間違えると音が濁ってしまいます。

ポイントは、和音(コード)が変わる瞬間に素早くペダルを踏み変えること。

具体的には、左手の1拍目の音を弾くと同時にペダルを踏み直します。

「踏む」ことよりも、和音が変わる直前に「上げる」ことを意識すると、クリアな響きになります。「上げる→踏む」という一連の動作を、1拍目の打鍵と同時に素早く行えるように練習しましょう。

ワルツエチュードは何年生くらいで弾ける?

出典:YouTube:araumimusicschool様より

「小学〇年生ですが、弾けますか?」という質問をたびたび目にします。

ということで、実際に何年生くらいで弾けるのか考察してみましょう。

あくまで目安は「ピアノ歴2~3年」「小学校中学年」

結論から言うと、ピアノの進度は個人差が非常に大きいため、明確に「何年生」と決まっているわけではありません。

ただ、一般的な目安としては、

- ピアノ歴:2年~3年

- 学年:小学校2年生~4年生

くらいで挑戦するお子さんが多いようです。ブルグミュラー25の練習曲に進むタイミングと重なることが多いかなというのが実感ですね。動画のように早い

動画のように速いテンポじゃなくても、ぜんぜんOKです!

筆者は6〜7歳くらいで演奏した記憶があります。

学年よりも「進度」と「本人の意欲」が大切!

しかし、低学年でも進度の速い子なら弾きこなせますし、高学年からピアノを始めてじっくり取り組む子もいます。

大切なのは学年よりも、「ブルグミュラーレベルのテクニックが身についているか」そして何より「本人がこの曲を弾きたい!と強く思っているか」ということ。

憧れの気持ちは、難しい部分を乗り越える一番のエネルギーになりますし。

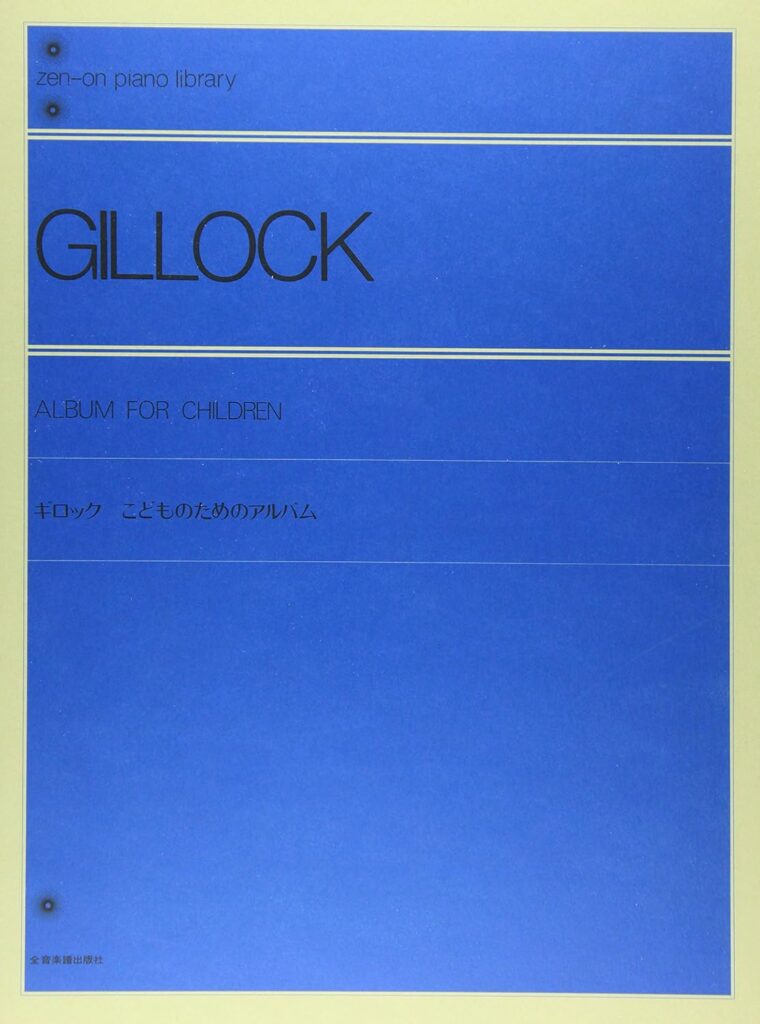

ワルツエチュードの楽譜紹介

「ワルツエチュード」は、ギロックの代表的な曲集に収録されています。最も定番なのはこちらの楽譜です。

- ギロック こどものためのアルバム(全音楽譜出版社)

「ワルツエチュード」の他にも、「雨の日のふんすい」「森の妖精」など、ギロックの魅力的な名曲がたくさん詰まった一冊です。ピアノを学習する上での必携の楽譜と言えるでしょう。

ワルツエチュードの難易度解説:まとめ

最後に、この記事のポイントをまとめますね。

- 難易度: ブルグミュラー25の練習曲の中盤~後半レベル。

- 目安: ピアノ歴2~3年、小学中学年くらいで挑戦する子が多い。

- 練習のポイント:

- ワルツのリズム感を身につける。

- 滑らかなアルペジオを手首を使って弾く。

- 濁らないペダリングをマスターする。

- 魅力: 華やかで弾き映えし、ピアノの基礎的なテクニックと表現力を同時に学べる名曲。

「ワルツエチュード」は、子供たちの「ピアノって楽しい!」「もっと上手になりたい!」という気持ちを力強く引き出してくれる、魔法のような力を持った曲です。

この記事を参考に、ぜひ憧れの曲への挑戦を始めてみてください!